652 : Début de la traite africaine par arabo-musulmane en Nubie, 20 ans après la mort de Mahomet : un traité entre l’Émir Abdallah ben Sayd et le Roi de Nubie Khalidurat impose aux chrétiens de Nubie (vallée supérieure du Nil) la livraison de 360 esclaves par an.

1194 : L'Ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, dit Ordre des Trinitaires, est fondé pour racheter les chrétiens captifs des musulmans

Le père Dan, un Trinitaire qui se dévoua au sort des captifs, en dénombrera 30.000 à Alger en 1634.

Mais nous ne nous intéresserons içi qu’à la traite dite Atlantique, que vont pratiquer les Européens 800 ans plus tard et qui va rapidement concerner les Antilles…

1364 : Des marins dieppois fondent la première colonie européenne en Afrique, appelée le Petit Dieppe à l’embouchure de la rivière Cestos (actuel Liberia) : il s'agit essentiellement de trafic d'ivoire et de gomme arabique, la traite n'a pas débuté.

1380 : Les Dieppois poussent encore plus loin et fonde un comptoir La Mine sur la Côte d’Or (actuel Ghana). La guerre de Cent ans met un terme à leurs expéditions...

1419 : Les navigateurs Portugais découvrent Madère.

1427 : Les Portugais découvrent les Açores.

1433 : Les Portugais profitent de la fin de la Guerre de Cent Ans pour s’emparer du Castel de La Mine, alors abandonné, rebaptisant le fort São Jorge da Mina, qui deviendra plus tard El Mina, le centre de la traite Portugaise.

1441 : Arrivée des premiers esclaves noirs à Lisbonne, comme manutentionnaires ou domestiques.

" Cette traite initiale s’enracine dans les formes médiévales de l’esclavage méditerranéen, dépendante des traites interafricaine et transsaharienne, telles que les pratiquaient les Arabes ou Barbaresques depuis 800 ans"

1449 : Le Génois Antonio di Noli découvre les îles du Cap Vert au nom de l'Infant Henri du Portugal.

1460 : Le génois Antonio di Noli obtient du roi du Portugal l’autorisation d’importer à son compte des esclaves de Guinée vers le Cap-Vert, afin d’introduire la culture de la canne à sucre sur l’île.

1448 : Les Portugais édifient à Arguin, au large du littoral de l’actuelle Mauritanie, le premier entrepôt négrier permanent de la côte africaine.

1452 : Le pape Nicolas V donne la permission au roi du Portugal Alphonse V, dit l'Africain " d’envahir, de rechercher, capturer, conquérir et assujettir tous les Sarrasins et autres païens et tous les ennemis du Christ où qu’ils soient, avec leurs royaumes… et de réduire leurs personnes à l’esclavage perpétuel "…

1466 : Second comptoir de traite portugaise à Santiago du Cap-Vert.

1482 : Les Abravanel, séfarades "conversos" réfugiés au Portugal et proches du roi Henri Le Navigateur, obtiennent le monopole du commerce des esclaves de Guinée.

1492 : La colonisation portugaise des Canaries, son économie sucrière démarre grâce aux esclaves.

1501 : Les Portugais ont embarqué depuis mai 1499 au départ de leur comptoir d'Arguin 668 esclaves à destination du Portugal.

1505 : Début officielle de la traite vers les Amériques, le roi Ferdinand le Catholique autorise l’envoi depuis Séville de deux lots de 17 et de 100 pièces d’esclaves pour les mines d’or d’Hispaniola "puisqu’un nègre travaille plus que 4 indiens"…

1510 : Les Portugais possèdent 2 autres îles à sucre, en pleine expansion grâce à l’esclavage : Madère et Sao Tomé.

1.540 esclaves ont été embarqués en 2 ans depuis l'entrepôt d'Arguin à destination du Portugal.

1905 esclaves ont déja été envoyés aux Amériques espagnoles depuis 1501.

1516 : 4307 esclaves sont enregistrés dans l'entrepôt de Sao Tomé.

1517 : Pour Hispaniola, Bartolomeo de Las Casas, défenseur des Indiens, prône la traite de Noirs : il propose "de donner la permission aux colons d’amener des nègres pour soulager les naturels"...

1520 : 3.792 esclaves ont été embarqués en 3 ans depuis l'entrepôt négrier d'Arguin à destination du Portugal.

3.000 esclaves arrivent par an à Sao Tomé, venant directement du Bénin et du Congo.

8.810 esclaves ont été envoyés aux Amériques espagnoles depuis 1511.

1534 : En 2 ans, 6 navires portugais ont débarqué à Hispaniola et à San Juan de Porto Rico 1.102 esclaves sur les 1.343 embarqués à Sao Tomé.

1537 : Charles Quint signe un premier grand contrat avec Gaspar de Torres portant sur l’introduction de 4.000 Noirs aux Amériques.

1539 : Les 50 premiers esclaves noirs arrivent sur le continent américain en Floride, alors espagnole, amenés par le conquistador Hernando de Soto.

1540 : 5.000 à 6.000 esclaves africains transitent annuellement par le port de Lisbonne.

L’Almoxarife (percepteur) des esclaves de la "Casa da Mina e da India" inspecte chaque esclave, identifié par son sexe, son âge et son port d’embarquement, et enregistre les taxes.

Dans le même temps, les colonies d'Amérique reçoivent environ 1.500 esclaves par an, dont beaucoup sont nés au Portugal ou en Espagne.

1548 : Un contrat est signé à Anvers entre João Rebelo, représentant du Portugal, et Christophe Wolf, facteur de la maison Anton Fugger : " Ceux-ci s’engagèrent à convoyer pour les nègres de la Guinée : 6 750 quintaux d’anneaux en laiton pour le commerce à S. Jorge da Mina; 750 quintaux d’anneaux pour le commerce de Guinée; 24 000 bassines à urine et 1 800 bassinets à bord large; 4 500 bassins pour barbiers; 10 500 chaudrons en laiton. Le tout à délivrer dans les 3 ans à la Casa da India e Mina"

La traite demandait des accessoires de transport !

1550 : Depuis 1544, 71 navires négriers ont quitté les ports de Cadix et de Séville à destination de l’entrepôt portugais de Santiago au Cap-Vert. De là, 12.800 esclaves ont traversé l’Atlantique vers Hispaniola, San Juan de Porto Rico et les ports de la Nouvelle-Espagne.

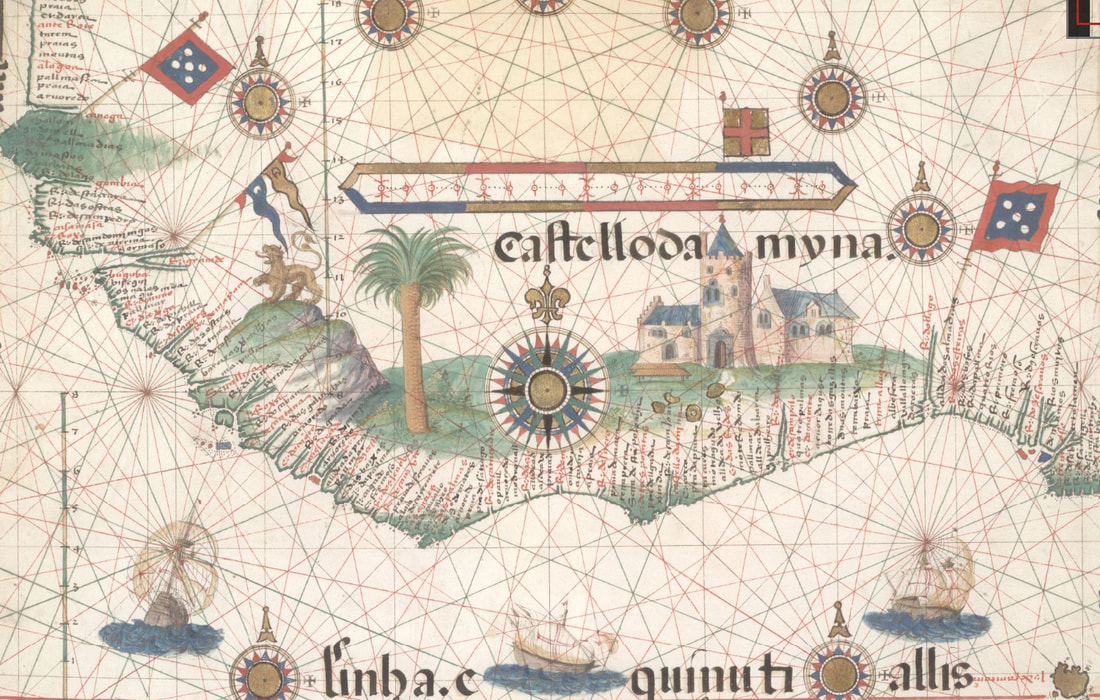

1556 : La carte du portugais Joao Freire nous montre l'importance du commerce européen en Afrique et en particulier de la traite.

Le fort portugais de Sao Jorge da Mina "Castelloda myna", l'un des principaux comptoirs de traite portugais, est mis à l'honneur...

1570: 37.497 esclaves ont été importés aux Amériques espagnoles depuis 1561. Ils viennent majoritairement de Sénégambie et secondairement de Sao Tomé.

1590 : Au Brésil, les Portugais ont conquis petit à petit toute la côte aux dépens des comptoirs normands, ils importent des esclaves en pratiquant eux-même leur traite en Afrique.

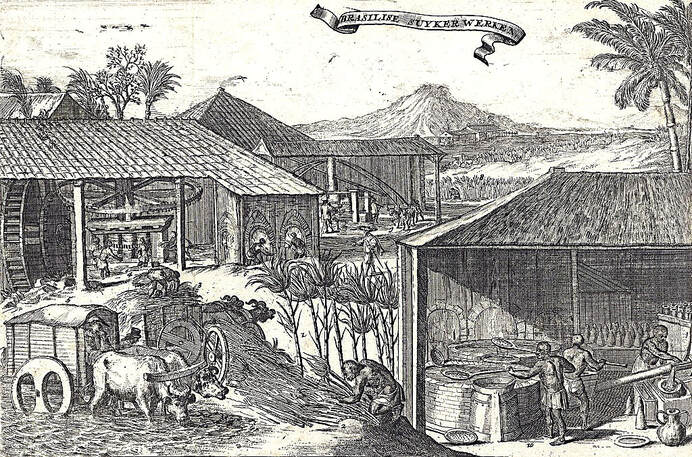

Tous les ingrédients de la première grande expansion sucrière sont déja réunis : 60 sucreries appelées "Engenho"...r un élément..

1590 : Au Brésil, les Portugais ont conquis petit à petit toute la côte aux dépens des comptoirs normands, ils importent des esclaves en pratiquant eux-même leur traite en Afrique.

Tous les ingrédients de la première grande expansion sucrière sont déja réunis : 60 sucreries appelées "Engenho"...r un élément..

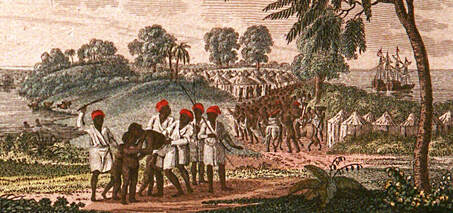

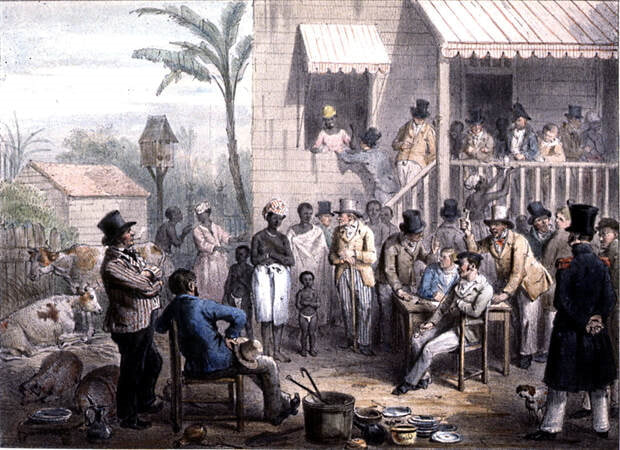

Une "Engenho" au Brésil...

1594 : Première expédition négrière française présumée au départ de La Rochelle : L'Espérance va au Gabon puis au Brésil, probablement pour le compte des Portugais.

1595 : Les Portugais vont obtenir le monopole de la fourniture des esclaves pour les colonies espagnoles "asiento" jusqu'en 1640 :

Le premier asiento est signé avec le "converso" Pedro Gomes Reinel, qui reçoit l’autorisation d’introduire 4 250 Noirs aux Amériques en échange du paiement de 100 000 ducats.

L'une des centres de la traite portugaise est Cacheu en Sénégambie où les portugais construisent un fort; la communauté marrane est au centre de ce commerce.

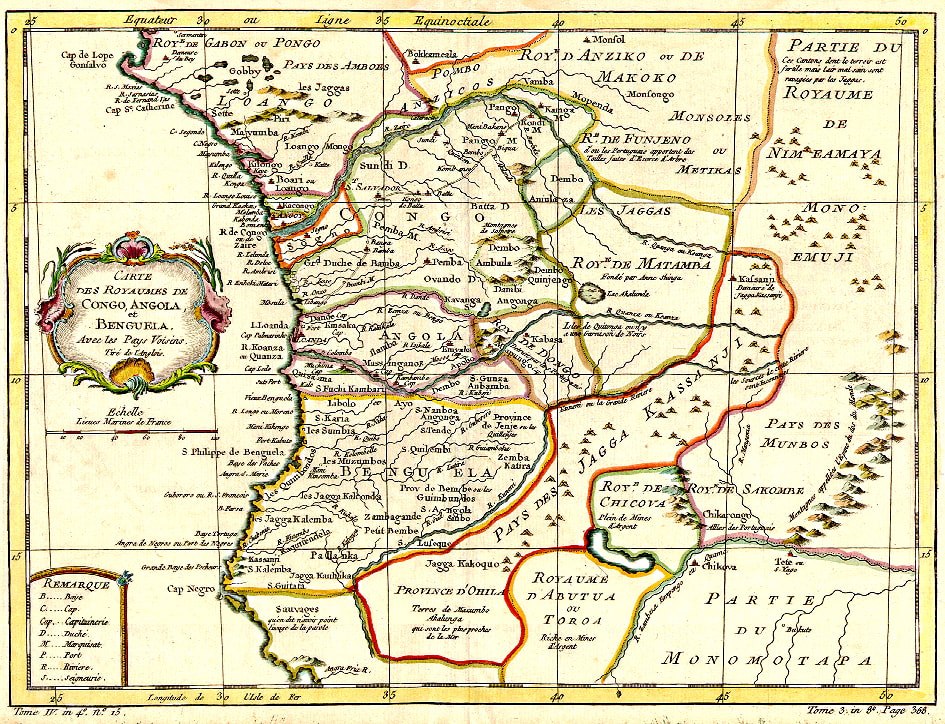

1600 : Sur les 11.900 esclaves introduits aux Amériques espagnoles depuis 1576, 10.300 viennent de l'Angola et du Congo.

1603 : Dans une lettre patente à l'explorateur Pierre du Gua de Monts, Henri IV justifie les débuts de la colonisation françoise de l'Amérique : " D’une dévote et ferme résolution que nous avons prise avec l’aide de Dieu auteur, distributeur et protecteur des tous roiaumes et estats de faire convertir, amener et instruire les peuples qui habitent en cette contrée de présent gens barbares athës sans foy ni religion au christianisme et en la creance et profession de notre foy et les retirer de l’ignorance et infidelité ou ils sont "...

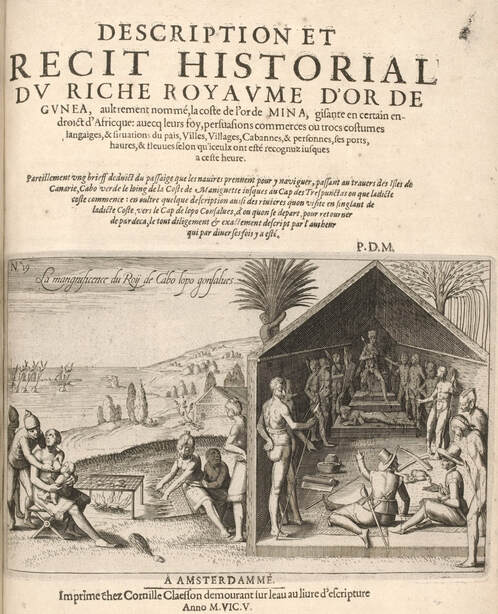

1605 : Le hollandais Pieter de Marees publie à Amsterdam la version française de son " Description et historial du riche royaume d'Or de Gynea, austrement nommé la coste de l'Or de Mina"

1594 : Première expédition négrière française présumée au départ de La Rochelle : L'Espérance va au Gabon puis au Brésil, probablement pour le compte des Portugais.

1595 : Les Portugais vont obtenir le monopole de la fourniture des esclaves pour les colonies espagnoles "asiento" jusqu'en 1640 :

Le premier asiento est signé avec le "converso" Pedro Gomes Reinel, qui reçoit l’autorisation d’introduire 4 250 Noirs aux Amériques en échange du paiement de 100 000 ducats.

L'une des centres de la traite portugaise est Cacheu en Sénégambie où les portugais construisent un fort; la communauté marrane est au centre de ce commerce.

1600 : Sur les 11.900 esclaves introduits aux Amériques espagnoles depuis 1576, 10.300 viennent de l'Angola et du Congo.

1603 : Dans une lettre patente à l'explorateur Pierre du Gua de Monts, Henri IV justifie les débuts de la colonisation françoise de l'Amérique : " D’une dévote et ferme résolution que nous avons prise avec l’aide de Dieu auteur, distributeur et protecteur des tous roiaumes et estats de faire convertir, amener et instruire les peuples qui habitent en cette contrée de présent gens barbares athës sans foy ni religion au christianisme et en la creance et profession de notre foy et les retirer de l’ignorance et infidelité ou ils sont "...

1605 : Le hollandais Pieter de Marees publie à Amsterdam la version française de son " Description et historial du riche royaume d'Or de Gynea, austrement nommé la coste de l'Or de Mina"

1608 : Samuel de Champlain fonde la ville de Québec.

1619 : Arrivée des 20 ou 30 premiers esclaves en Virginie, colonie anglaise de l'Amérique, capturés par un corsaire hollandais sur un négrier portugais qui revenait d'Angola.

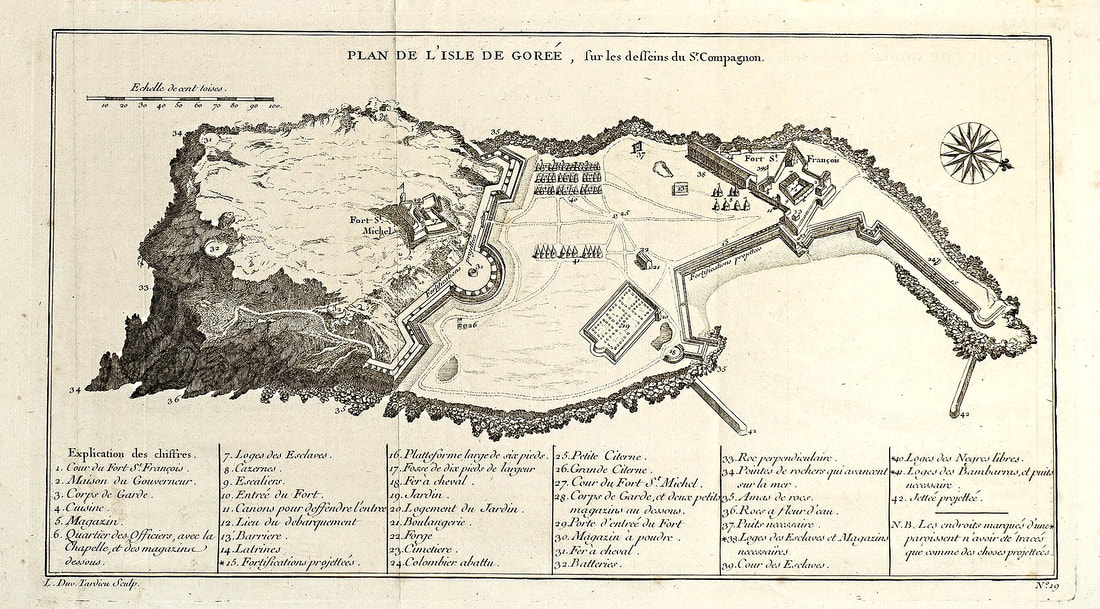

1620 : Les Hollandais possèdent 2 forts sur l'île de Gorée et organisent leur traite.

Depuis 1611, 61.957 esclaves ont été introduits aux Amériques espagnoles, la grande majorité vient de l'Angola et du Congo, secondairement de Sénégambie. Le lieu de débarquement est essentiellement en Amérique à Vera Cruz au Mexique et Carthagène en Colombie, Hispaniola en reçoit 20 fois moins.

1621 : Des négociants Hollandais créent la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (en néerlandais : Geoctroyeerde Westindische Compagnie, GWC) pour la colonisation.

Les navires de la GWC vont transporter une moyenne de 3.200 esclaves par an entre l’Afrique et les Amériques.

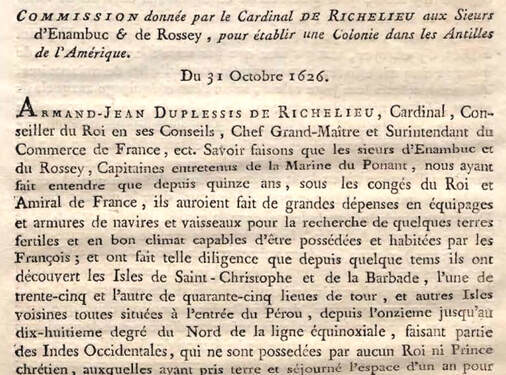

1626 : Richelieu crée la Compagnie dite de St Christophe et donne une " Commission aux sieurs d’Enambuc et de Rossey établir une Colonie dans les Antilles de l'Amérique", ci-dessous copie de Moreau de St Mery.

1619 : Arrivée des 20 ou 30 premiers esclaves en Virginie, colonie anglaise de l'Amérique, capturés par un corsaire hollandais sur un négrier portugais qui revenait d'Angola.

1620 : Les Hollandais possèdent 2 forts sur l'île de Gorée et organisent leur traite.

Depuis 1611, 61.957 esclaves ont été introduits aux Amériques espagnoles, la grande majorité vient de l'Angola et du Congo, secondairement de Sénégambie. Le lieu de débarquement est essentiellement en Amérique à Vera Cruz au Mexique et Carthagène en Colombie, Hispaniola en reçoit 20 fois moins.

1621 : Des négociants Hollandais créent la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (en néerlandais : Geoctroyeerde Westindische Compagnie, GWC) pour la colonisation.

Les navires de la GWC vont transporter une moyenne de 3.200 esclaves par an entre l’Afrique et les Amériques.

1626 : Richelieu crée la Compagnie dite de St Christophe et donne une " Commission aux sieurs d’Enambuc et de Rossey établir une Colonie dans les Antilles de l'Amérique", ci-dessous copie de Moreau de St Mery.

La nouvelle Compagnie dispose seulement de 3 navires : 1 vaisseau de 250 tonneaux, la Victoire, 1 patache de 120 tonneaux, la Catholique, armée de 10 canons et 8 pierriers - qui lui vient de Richelieu et représente une partie de son investissement dans la Compagnie - et 1 patache de 60 tonneaux, la Cardinale

1627 : Autorisation de déporter 40 esclaves Noirs à St Christophe : ce sont les premiers esclaves Français "officiels"…

Jean Rozée (père), armateur dieppois, est nommé, pour 2 ans renouvelables, directeur de la Compagnie Rozée avec 16/64e parts de la compagnie. Le second actionnaire est Jacques Bulteau. Ils possédaient déjà une compagnie qui commerçait entre le Maroc et l'Espagne.

En parallèle, Richelieu crée de la Compagnie des Cent Associés en fusionnant la Compagnie de Rouen et la Compagnie de Montmorency constituées pour coloniser le Québec ou Nouvelle France. La direction est donnée à Samuel de Champlain.

1628 : La Compagnie de St Christophe a perdu la Victoire, elle investit dans 2 nouveaux navires : 1 flibot de 90 tonneaux, les Trois Rois, et 1 autre flibot, le Beaurepaire de 60 tonneaux. On est loin d'une flotte importante...

1633 : La Compagnie Rozée reçoit de Richelieu l'exclusivité du commerce au Sénégal et en Gambie pour 10 ans.

Elle possède 3 navires pour commercer avec le Sénégal : Le Saint Jean, Le Saint Louis et Le Florissant.

1634 : La Compagnie Rozée recoit en plus le privilège du commerce pour la Guinée, soit Elmina.

Une Compagnie à charte de St Malo, est créée par un négociant Briant Larcy, elle ne durera que quelques années et fera faillite après la perte de navires.

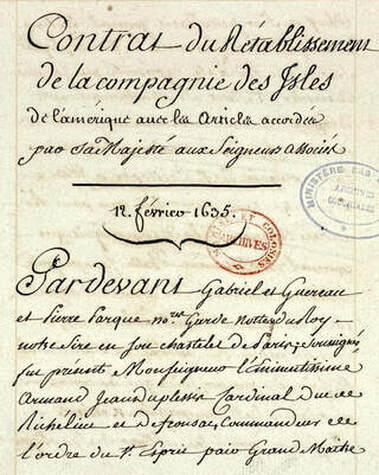

1635 : La Compagnie de St Christophe devient la Compagnie des Isles de l’Amérique.

1627 : Autorisation de déporter 40 esclaves Noirs à St Christophe : ce sont les premiers esclaves Français "officiels"…

Jean Rozée (père), armateur dieppois, est nommé, pour 2 ans renouvelables, directeur de la Compagnie Rozée avec 16/64e parts de la compagnie. Le second actionnaire est Jacques Bulteau. Ils possédaient déjà une compagnie qui commerçait entre le Maroc et l'Espagne.

En parallèle, Richelieu crée de la Compagnie des Cent Associés en fusionnant la Compagnie de Rouen et la Compagnie de Montmorency constituées pour coloniser le Québec ou Nouvelle France. La direction est donnée à Samuel de Champlain.

1628 : La Compagnie de St Christophe a perdu la Victoire, elle investit dans 2 nouveaux navires : 1 flibot de 90 tonneaux, les Trois Rois, et 1 autre flibot, le Beaurepaire de 60 tonneaux. On est loin d'une flotte importante...

1633 : La Compagnie Rozée reçoit de Richelieu l'exclusivité du commerce au Sénégal et en Gambie pour 10 ans.

Elle possède 3 navires pour commercer avec le Sénégal : Le Saint Jean, Le Saint Louis et Le Florissant.

1634 : La Compagnie Rozée recoit en plus le privilège du commerce pour la Guinée, soit Elmina.

Une Compagnie à charte de St Malo, est créée par un négociant Briant Larcy, elle ne durera que quelques années et fera faillite après la perte de navires.

1635 : La Compagnie de St Christophe devient la Compagnie des Isles de l’Amérique.

1637 : Les Hollandais prennent Sao Jorge da Mina, El Mina, principal site de traite des Portugais.

Jean Rozée a rachété une part des actions de Fouquet (père) dans la Compagnie des Isles de l'Amérique.

Avec sa Compagnie, il fonde à St Louis du Sénégal une implantation permanente avec une habitation sous le contrôle du capitaine Thomas Lambert.

1640 : Début de la Guerre de Restauration : les Portugais veulent obtenir leur indépendance vis à vis de la monarchie Habsbourg qui gouverne l'Espagne. Elle va durer jusqu'en 1668, l'Espagne va être expulsée des côtes africaines, les communautés marranes d'Afrique qui était liées à la traite vont majoritairement émigrer au Brésil.

1643 : La Compagnie des Isles de l’Amérique a chargé la Compagnie de Jean Rozée, également actionnaire, de fournir des nègres pour son projet sucrier en Guadeloupe, 60 ont été livrés par le capitaine Drouault peu après la Pentecôte, à 200 livres pièce.

A la réunion des associés du 6 octobre, le règlement semble poser problème : " Ledit sieur Berruyer nous a représenté une lettre du sieur Rozée du VIe de ce mois par laquelle il donne avis de l’arrivée et retour du capitaine de Drouault avec lequel la Compagnie avait traité pour livrer par lui en l’isle de la Guadeloupe soixante Nègres et Nègresses moyennant douze mille livres, à raison de 200 livres chacun Nègre, surquoi lui aurait été avancé 4000 livres dont ledit sieur Rozée avertit la Compagnie pour donner ordre que les 8000 livres restantes soient payées audit sieur Drouault ensemble deux Nègres qu’il a délivrés de plus que lesdits soixante à monsieur de Leumont à Saint-Christophe et neuf barils de farine d’orge pour nourrir lesdits Nègres à terre, et que ledit sieur Rozée remontre à la Compagnie qu’il a entrepris la dépense de la cargaison pour l’achat et livraison desdits Nègres principalement pour rendre service à la Compagnie afin qu’elle sache à l’avenir les moyens d’envoyer plus grand nombre de Nègres ès isles de l’Amérique, en quoi ledit sieur Rozée aurait été circonvenu, les Nègres ayant coûté beaucoup plus cher que ledit sieur Rozée ne croyait en partie parce que les Flamands en avaient enlevé grande quantité, partant, demandait à la Compagnie de ne pas rabattre sur ce qui était dû audit Drouault l’intérêt stipulé pour lesdits 4000 livres avancées, et que ce que ledit sieur Rozée a déclaré qu’il n’y avait aucun fonds pour satisfaire au payement de dudit capitaine Drouault."

L’activité sucrière va amplifier le besoin de main d'œuvre et donc la traite qui vient de débuter.

La condition des esclaves des français semble raisonnable pour l’époque : ils sont " honnestement traictez, ne différans en rien des serviteurs françois, sinon qu'ils sont serviteurs et servantes perpétuels à leurs maistres..."

1647 : Le R.P. Breton publie ses "Relations de l'île de Guadeloupe", il écrit :

" Aujourd'hui dans l'isle de la Guadeloupe…on y compte plus de 12.000 franscois catholicques. Il y a des noirs originaires d'Affrique vendus par leurs roys comme esclaves ou plutost comme betail pour les travaux serviles. Ilz sont a peu pres trois mille de l'ung et l'autre sexe. "

Laurens de Geers crée avec Henrik Caerloff la Compagnie Suédoise d'Afrique pour organiser la traite.

1649 : La Compagnie des Isles d’Amérique fait faillite, les îles vont être vendues successivement à leurs Seigneurs propriétaires.

Dans ces ventes était inclus maisons, forts, canons, munitions, marchandises et bien sûr esclaves appartenant à la Compagnie, ainsi que le passif.

Jean Rozée a rachété une part des actions de Fouquet (père) dans la Compagnie des Isles de l'Amérique.

Avec sa Compagnie, il fonde à St Louis du Sénégal une implantation permanente avec une habitation sous le contrôle du capitaine Thomas Lambert.

1640 : Début de la Guerre de Restauration : les Portugais veulent obtenir leur indépendance vis à vis de la monarchie Habsbourg qui gouverne l'Espagne. Elle va durer jusqu'en 1668, l'Espagne va être expulsée des côtes africaines, les communautés marranes d'Afrique qui était liées à la traite vont majoritairement émigrer au Brésil.

1643 : La Compagnie des Isles de l’Amérique a chargé la Compagnie de Jean Rozée, également actionnaire, de fournir des nègres pour son projet sucrier en Guadeloupe, 60 ont été livrés par le capitaine Drouault peu après la Pentecôte, à 200 livres pièce.

A la réunion des associés du 6 octobre, le règlement semble poser problème : " Ledit sieur Berruyer nous a représenté une lettre du sieur Rozée du VIe de ce mois par laquelle il donne avis de l’arrivée et retour du capitaine de Drouault avec lequel la Compagnie avait traité pour livrer par lui en l’isle de la Guadeloupe soixante Nègres et Nègresses moyennant douze mille livres, à raison de 200 livres chacun Nègre, surquoi lui aurait été avancé 4000 livres dont ledit sieur Rozée avertit la Compagnie pour donner ordre que les 8000 livres restantes soient payées audit sieur Drouault ensemble deux Nègres qu’il a délivrés de plus que lesdits soixante à monsieur de Leumont à Saint-Christophe et neuf barils de farine d’orge pour nourrir lesdits Nègres à terre, et que ledit sieur Rozée remontre à la Compagnie qu’il a entrepris la dépense de la cargaison pour l’achat et livraison desdits Nègres principalement pour rendre service à la Compagnie afin qu’elle sache à l’avenir les moyens d’envoyer plus grand nombre de Nègres ès isles de l’Amérique, en quoi ledit sieur Rozée aurait été circonvenu, les Nègres ayant coûté beaucoup plus cher que ledit sieur Rozée ne croyait en partie parce que les Flamands en avaient enlevé grande quantité, partant, demandait à la Compagnie de ne pas rabattre sur ce qui était dû audit Drouault l’intérêt stipulé pour lesdits 4000 livres avancées, et que ce que ledit sieur Rozée a déclaré qu’il n’y avait aucun fonds pour satisfaire au payement de dudit capitaine Drouault."

L’activité sucrière va amplifier le besoin de main d'œuvre et donc la traite qui vient de débuter.

La condition des esclaves des français semble raisonnable pour l’époque : ils sont " honnestement traictez, ne différans en rien des serviteurs françois, sinon qu'ils sont serviteurs et servantes perpétuels à leurs maistres..."

1647 : Le R.P. Breton publie ses "Relations de l'île de Guadeloupe", il écrit :

" Aujourd'hui dans l'isle de la Guadeloupe…on y compte plus de 12.000 franscois catholicques. Il y a des noirs originaires d'Affrique vendus par leurs roys comme esclaves ou plutost comme betail pour les travaux serviles. Ilz sont a peu pres trois mille de l'ung et l'autre sexe. "

Laurens de Geers crée avec Henrik Caerloff la Compagnie Suédoise d'Afrique pour organiser la traite.

1649 : La Compagnie des Isles d’Amérique fait faillite, les îles vont être vendues successivement à leurs Seigneurs propriétaires.

Dans ces ventes était inclus maisons, forts, canons, munitions, marchandises et bien sûr esclaves appartenant à la Compagnie, ainsi que le passif.

1650 : L'aventurier et négrier Henri Carolof (Henrik Caerloff pour les Hollandais) crée un fort, Carolusborg, pour la Compagnie Suédoise sur le comptoir portugais Cabo Corto.

1652 : Carolof crée, toujours pour la Compagnie Suédoise, le fort Christianborg à Accra pour la traite (actuel Ghana) sur l'emplacement du comptoir Crévecoeur crée par les Hollandais en 1642.

Ces 2 comptoirs seront repris par la Compagnie néerlandaise des Indes Occidentales en 1660.

1654 : Au Brésil, les Portugais ont repris Pernambuco, province que la Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales avait conquise en 1630 et nommée Nouvelle Hollande…

La traite reste assurée essentiellement par les Hollandais.

1658 : La Compagnie Rozée devient Compagnie du Sénégal et du Cap Vert, toujours contrôlée par les négociants de Rouen, mais dont Jean Rozée père est exclut suite à des problèmes judiciaires, Jacques Bulteau père devient le plus important affréteur des navires, possédant alors 24/64e des parts.

1659 : La Compagnie du Sénégal et du Cap Vert fait construire à St Louis du Sénégal le fort St Louis pour sécuriser le commerce avec la France : la traite française s'organise...

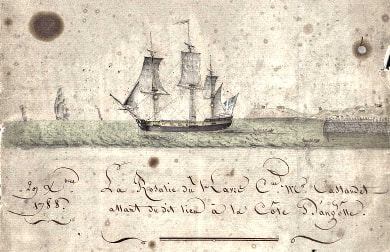

On retrouve la trace d'un négrier français, le capitaine Gelée, parti de Dieppe pour prendre sa cargaison au Liberia actuel avec une destination finale non retrouvée...

1661 : Colbert prend la charge de Secrétaire d’Etat à la Marine, aux colonies et au commerce maritime : son intérêt pour le commerce sur la côte africaine va rapidement prendre corps...

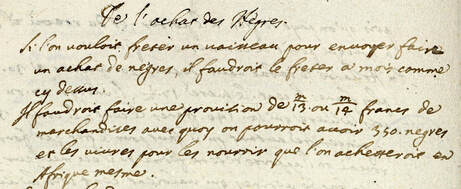

Le dernier chapitre d'un " Mémoire contenant les avis et sentiments de differens capitaines de navires, voyageurs et autres sur les moyens de former des Establissements à l'Amérique " parle "De l'achat des Nègres":

" Si l'on vouloit freter un vaisseau pour envoyer faire un achat de nègres, il faudroit le freter a mois comme cy dessus. Il faudroit faire une provision de 13 ou 14 mille francs de marchandises avec quoy on pourroit avoir 350 negres et les vivres pour les nourrir que l'on acheteroit en Afrique mesme.."

1652 : Carolof crée, toujours pour la Compagnie Suédoise, le fort Christianborg à Accra pour la traite (actuel Ghana) sur l'emplacement du comptoir Crévecoeur crée par les Hollandais en 1642.

Ces 2 comptoirs seront repris par la Compagnie néerlandaise des Indes Occidentales en 1660.

1654 : Au Brésil, les Portugais ont repris Pernambuco, province que la Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales avait conquise en 1630 et nommée Nouvelle Hollande…

La traite reste assurée essentiellement par les Hollandais.

1658 : La Compagnie Rozée devient Compagnie du Sénégal et du Cap Vert, toujours contrôlée par les négociants de Rouen, mais dont Jean Rozée père est exclut suite à des problèmes judiciaires, Jacques Bulteau père devient le plus important affréteur des navires, possédant alors 24/64e des parts.

1659 : La Compagnie du Sénégal et du Cap Vert fait construire à St Louis du Sénégal le fort St Louis pour sécuriser le commerce avec la France : la traite française s'organise...

On retrouve la trace d'un négrier français, le capitaine Gelée, parti de Dieppe pour prendre sa cargaison au Liberia actuel avec une destination finale non retrouvée...

1661 : Colbert prend la charge de Secrétaire d’Etat à la Marine, aux colonies et au commerce maritime : son intérêt pour le commerce sur la côte africaine va rapidement prendre corps...

Le dernier chapitre d'un " Mémoire contenant les avis et sentiments de differens capitaines de navires, voyageurs et autres sur les moyens de former des Establissements à l'Amérique " parle "De l'achat des Nègres":

" Si l'on vouloit freter un vaisseau pour envoyer faire un achat de nègres, il faudroit le freter a mois comme cy dessus. Il faudroit faire une provision de 13 ou 14 mille francs de marchandises avec quoy on pourroit avoir 350 negres et les vivres pour les nourrir que l'on acheteroit en Afrique mesme.."

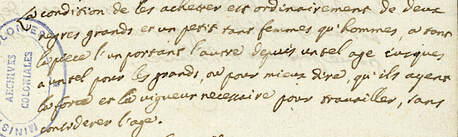

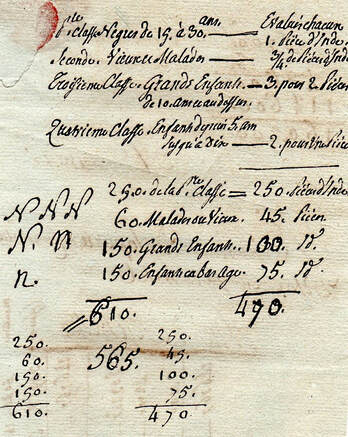

" La condition de les acheter est ordinairement de deux negres grands et un petit tant femmes qu'hommes...ou pour mieux dire qu'ils ayent la force et la vigueur necessaire pour travailler sans considerer l'age "

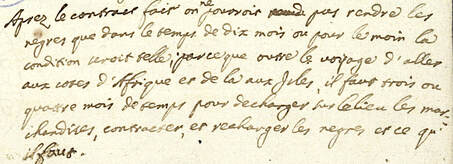

" Aprez le contract on ne pourroit pas rendre les negres dans la temps de dix mois...parceque outre le voyage d'aller aux costes d'Affrique et de la aux Isles, il faut trois ou qutre mois de temps pour decharger sur le lieu les marcahndises, contracter et recharger les negres et ce qu'il faut "

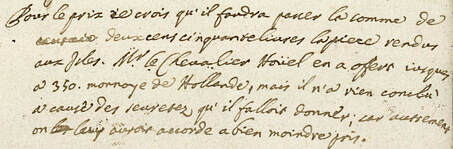

" Pour le prix je crois qu'il faudra penser la comme deux cent cinquante livres la piece vendus aux Isles. Mr le Chevalier Houel en a offert jusque 350 monnoye de Hollande, mais il n'a rein conclu a cause des... qu'il falloit donner, car autrement on leur auroit accorder a bien moindre prix "

1663 : Un anonyme de Dieppe écrit : " il suffirait ... de 2 frégattes et 18 navires pour assurer le trafic sans oublier 2 grands navires basés à Dieppe pour aller à Angole et Guinée quérir des esclaves portant 500 esclaves chacun dont l’achat revient à 60 L. pièce "

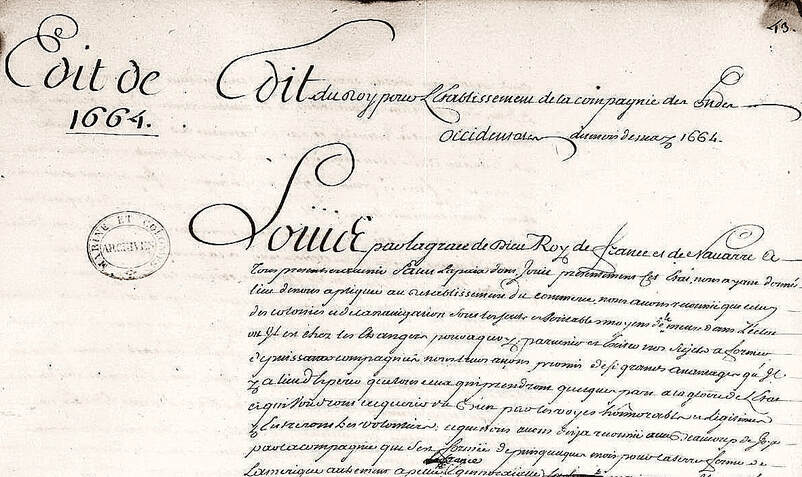

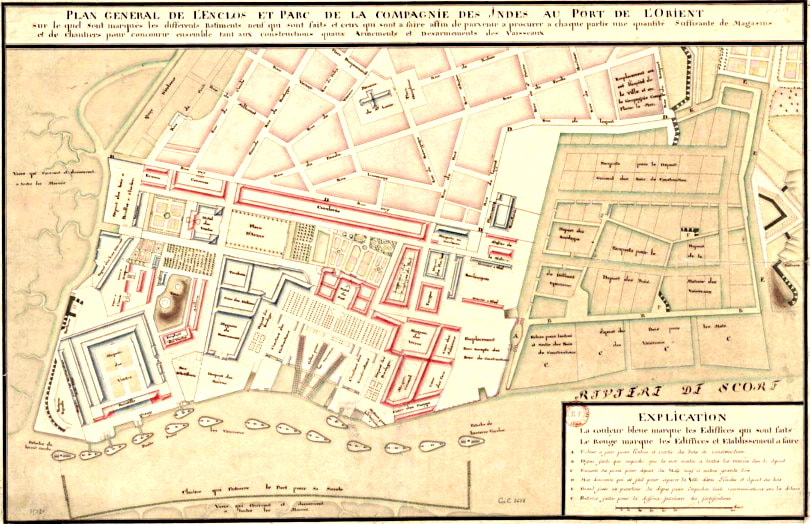

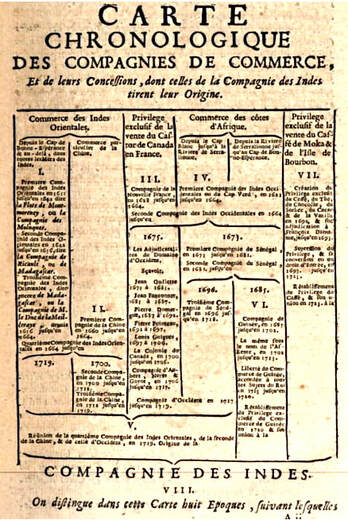

1664 : Sur la demande de Colbert, le Roy crée par son Edit du 30 mai la Compagnie des Indes Occidentales.

1664 : Sur la demande de Colbert, le Roy crée par son Edit du 30 mai la Compagnie des Indes Occidentales.

Le Conseil du Roy lui donne le monopole des échanges commerciaux entre la France et "… toutes terres de notre obédience en Amérique du Nord et du Sud et aux îles d’Amérique " ainsi que dans les postes de la côte d’Afrique depuis le Cap-Vert jusqu’au Cap de Bonne-Espérance.

L’Édit confère aussi à la Compagnie tous droits seigneuriaux, avec pouvoir d'inféoder les terres des dites îles, et lui donne pour armoiries : d'azur, semé de fleurs de lys d'or; deux sauvages pour supports et une couronne ducale.

Le régime féodal reste donc en pleine vigueur dans nos colonies des Indes occidentales.

Les actionnaires ont 4 mois pour prendre des actions, le minimum étant de 3.000 livres. Les actionnaires entre 10 et 20.000 livres ont voix délibérative dans les assemblées, à partir de 20.000, ils peuvent être élus directeur, et, s’ils sont étranger, ils sont considérés comme français pendant l’association et peuvent obtenir des lettres de naturalisation au-delà de 20 ans.

Un des directeurs de la nouvelle Compagnie n’est autre que le chevalier Robert Houël, son frère Charles est aussi actionnaire...

Enfin, le Roy consent à avancer pendant 4 ans et sans intérêts 10% des actions.

Par le même Edit, la Compagnie est exemptée de la moitié des droits au départ et de 40 livres par tonneau à l'arrivée.

Colbert crée le lendemain 31 mai la Compagnie des Indes Orientales, qui ne nous concerne pas...

Pour encourager la colonisation par les nobles, un Edit au mois d’août, déclare qu'on peut entrer dans la Compagnie des Indes ou y participer sans déroger à sa noblesse.

La Compagnie de la France Equinoxiale a été absorbée.

La Compagnie des Indes rachète également la concession de la Compagnie du Sénégal et du Cap Vert à St Louis comme base de départ de sa traite: " Sa Majesté ne voulut pas toucher au commerce dudit Sénégal n’y faire aucun préjudice à ceux à qui il appartenait. Et c’est par cette raison que ledit édit ne donna à ladite Compagnie d’Occident que le commerce depuis le voyant bien que ce commerce d’Afrique étant en différentes mains se détruisait acquit le 28 novembre 1664 desdits marchands de Rouen, l’habitation du Sénégal, moyennant cent cinquante mil livres. "

A noter que les Dieppois Jean Rozée fils et Jacques Bulteau fils font aussi partie des actionnaires de la nouvelle Compagnie.

Les armateurs Dieppois disposent de 3 navires pour l'Afrique dont 2 de plus de 200 tonneaux et de 8 pour St Domingue, tous de moins de 200 tonneaux.

Henri Caroloff est engagé par Colbert comme conseiller pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales, il est plus simple de commencer avec des négriers qui travaillent déja pour la traite avec les Hollandais, et donc bénéficient déja des contacts avec les marchands et les rois locaux...

En juillet, la Compagnie des Indes Occidentales rachète les isles à leurs seigneurs...

2.700 esclaves en Martinique, 6.323 en Guadeloupe.

1665 : Le négrier Hollandais Caroloff a signé à Amsterdam un contrat avec la Compagnie des Indes Occidentales, dans lequel il s'engage à livrer des esclaves pendant 6 ans, payables en sucre.

Tous les vaisseaux de la nouvelle Compagnie française sont alors équipés à Amsterdam…

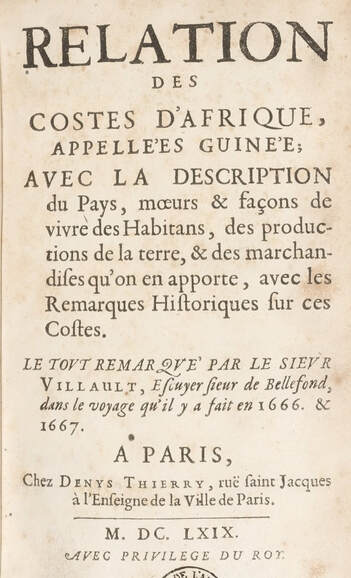

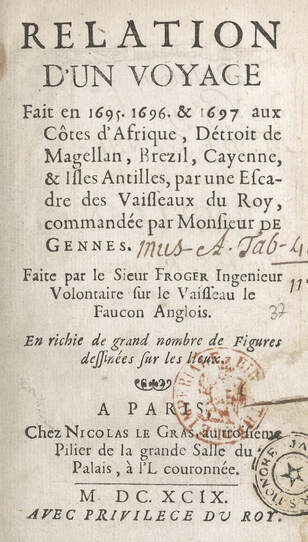

1666 : Négrier l’Europe, armé à Amsterdam, de Villaut de Bellefond : il écrira en 1670 sa " Relation des Costes d'Afrique appelées Guinée " avec une dédicace à Colbert...

L’Édit confère aussi à la Compagnie tous droits seigneuriaux, avec pouvoir d'inféoder les terres des dites îles, et lui donne pour armoiries : d'azur, semé de fleurs de lys d'or; deux sauvages pour supports et une couronne ducale.

Le régime féodal reste donc en pleine vigueur dans nos colonies des Indes occidentales.

Les actionnaires ont 4 mois pour prendre des actions, le minimum étant de 3.000 livres. Les actionnaires entre 10 et 20.000 livres ont voix délibérative dans les assemblées, à partir de 20.000, ils peuvent être élus directeur, et, s’ils sont étranger, ils sont considérés comme français pendant l’association et peuvent obtenir des lettres de naturalisation au-delà de 20 ans.

Un des directeurs de la nouvelle Compagnie n’est autre que le chevalier Robert Houël, son frère Charles est aussi actionnaire...

Enfin, le Roy consent à avancer pendant 4 ans et sans intérêts 10% des actions.

Par le même Edit, la Compagnie est exemptée de la moitié des droits au départ et de 40 livres par tonneau à l'arrivée.

Colbert crée le lendemain 31 mai la Compagnie des Indes Orientales, qui ne nous concerne pas...

Pour encourager la colonisation par les nobles, un Edit au mois d’août, déclare qu'on peut entrer dans la Compagnie des Indes ou y participer sans déroger à sa noblesse.

La Compagnie de la France Equinoxiale a été absorbée.

La Compagnie des Indes rachète également la concession de la Compagnie du Sénégal et du Cap Vert à St Louis comme base de départ de sa traite: " Sa Majesté ne voulut pas toucher au commerce dudit Sénégal n’y faire aucun préjudice à ceux à qui il appartenait. Et c’est par cette raison que ledit édit ne donna à ladite Compagnie d’Occident que le commerce depuis le voyant bien que ce commerce d’Afrique étant en différentes mains se détruisait acquit le 28 novembre 1664 desdits marchands de Rouen, l’habitation du Sénégal, moyennant cent cinquante mil livres. "

A noter que les Dieppois Jean Rozée fils et Jacques Bulteau fils font aussi partie des actionnaires de la nouvelle Compagnie.

Les armateurs Dieppois disposent de 3 navires pour l'Afrique dont 2 de plus de 200 tonneaux et de 8 pour St Domingue, tous de moins de 200 tonneaux.

Henri Caroloff est engagé par Colbert comme conseiller pour le compte de la Compagnie des Indes Occidentales, il est plus simple de commencer avec des négriers qui travaillent déja pour la traite avec les Hollandais, et donc bénéficient déja des contacts avec les marchands et les rois locaux...

En juillet, la Compagnie des Indes Occidentales rachète les isles à leurs seigneurs...

2.700 esclaves en Martinique, 6.323 en Guadeloupe.

1665 : Le négrier Hollandais Caroloff a signé à Amsterdam un contrat avec la Compagnie des Indes Occidentales, dans lequel il s'engage à livrer des esclaves pendant 6 ans, payables en sucre.

Tous les vaisseaux de la nouvelle Compagnie française sont alors équipés à Amsterdam…

1666 : Négrier l’Europe, armé à Amsterdam, de Villaut de Bellefond : il écrira en 1670 sa " Relation des Costes d'Afrique appelées Guinée " avec une dédicace à Colbert...

Il parle des comptoirs ou forts des Européens déja en place, de la concurrence entre Français, Hollandais, Portugais, Anglais, etc...des relations avec les rois nègres et des commerces en place, dont la traite.

A Marie Galante, le 1er recensement retrouve 490 habitants dont 209 esclaves..

A Marie Galante, le 1er recensement retrouve 490 habitants dont 209 esclaves..

1667 : Les armateurs de La Rochelle envoient un négrier, le Saint-Louis, capitaine Bocquet, qui va charger sa cargaison à St Louis du Sénégal pour une destination finale non retrouvée...

1669 : La Compagnie des Indes a repris 3 navires de la Compagnie dieppoise Rozée, le Florissant, le St Louis et le St Jean pour ses activités de traite.

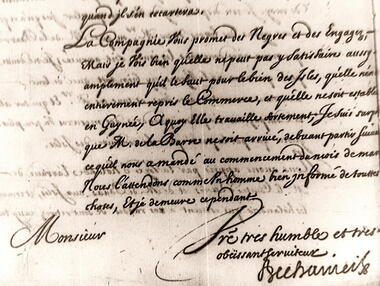

Le surintendant Louis de Béchameil, actionnaire de la Compagnie, écrit au gouverneur de la Guadeloupe Du Lion :

"La Compagnie vous promet l’envoi des Negres et des Engagez mais je vois bien qu’elle ne peut y satisfaire aussy amplement qu’il le faut pour le bien des Isles"...

1669 : La Compagnie des Indes a repris 3 navires de la Compagnie dieppoise Rozée, le Florissant, le St Louis et le St Jean pour ses activités de traite.

Le surintendant Louis de Béchameil, actionnaire de la Compagnie, écrit au gouverneur de la Guadeloupe Du Lion :

"La Compagnie vous promet l’envoi des Negres et des Engagez mais je vois bien qu’elle ne peut y satisfaire aussy amplement qu’il le faut pour le bien des Isles"...

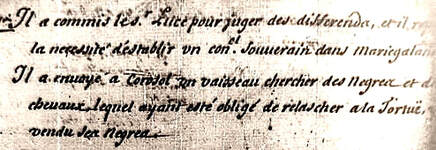

Compte-tenu du manque d'esclaves, le gouverneur de Marie Galante, le marquis de Téméricourt "a envoyé a Corosol (Curacao, déja hollandais) un vaisseau chercher des nègres"...

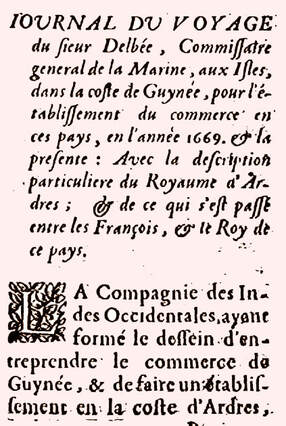

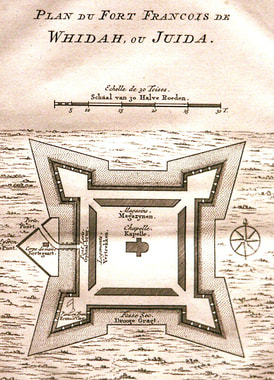

Le capitaine Louis Delbée, commissaire de la Marine, est envoyé en octobre 1669 par la Compagnie des Indes pour "entreprendre le commerce de Guynée et faire un establissement en la Coste d'Ardres", accompagné du négrier Carolof qui pratique la traite depuis longtemps, connait les comptoirs hollandais ou anglais ainsi que les rois locaux...

Il en fera un livre publié en 1671 : "Journal du voyage du Sr Delbée aux isles , dans la coste de Guinée"

Il en fera un livre publié en 1671 : "Journal du voyage du Sr Delbée aux isles , dans la coste de Guinée"

Le négrier Carolof pratique la traite entre le Havre, la côte de Guinée et les Antilles pour le compte de la Compagnie des Indes, il va livrer en 2 ans plus de 1000 esclaves dont 750 pour la Martinique.

1670 : Colbert souhaite reprendre des comptoirs en Afrique, en particulier aux Hollandais : il fait envoyer par le vice amiral Jean D'Estrées les capitaines de vaisseau Louis Ancelin de Gémozac et Louis de Hally en mission de reconnaissance sur les côtes de Guinée, à bord de la frégate Le Tourbillon. Ils doivent prendre contact avec les marchands et rois locaux dans le but de contracter des alliances sur place, avant une éventuelle tentative de reprise militaire...

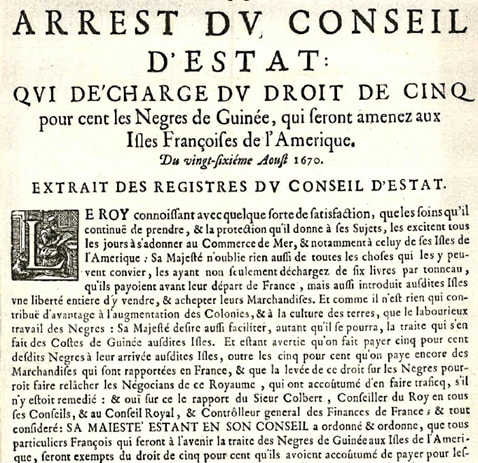

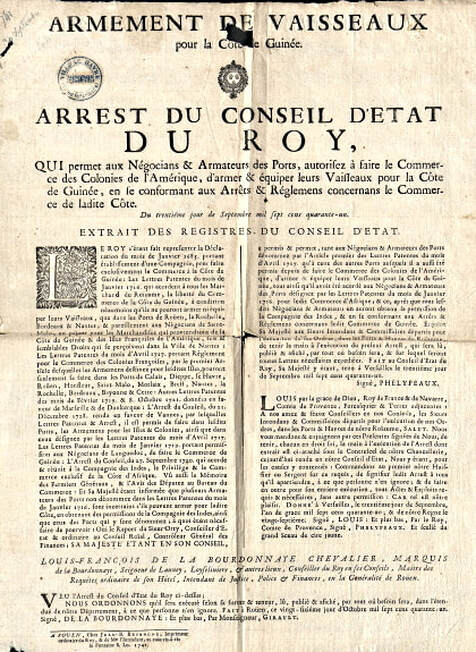

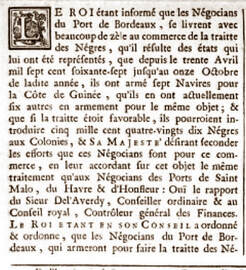

Un " Arrest du Conseil d'Estat " concerne " les nègres de Guinée qui seront amenez aux Isles Françoises de l'Amérique" : il vise à favoriser la traite en supprimant le droit de 5% alors en cours :

1670 : Colbert souhaite reprendre des comptoirs en Afrique, en particulier aux Hollandais : il fait envoyer par le vice amiral Jean D'Estrées les capitaines de vaisseau Louis Ancelin de Gémozac et Louis de Hally en mission de reconnaissance sur les côtes de Guinée, à bord de la frégate Le Tourbillon. Ils doivent prendre contact avec les marchands et rois locaux dans le but de contracter des alliances sur place, avant une éventuelle tentative de reprise militaire...

Un " Arrest du Conseil d'Estat " concerne " les nègres de Guinée qui seront amenez aux Isles Françoises de l'Amérique" : il vise à favoriser la traite en supprimant le droit de 5% alors en cours :

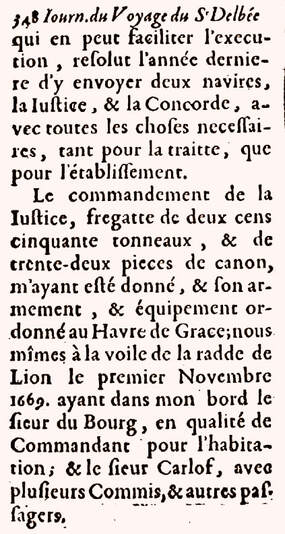

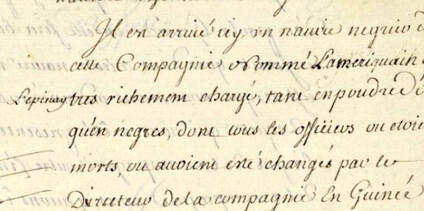

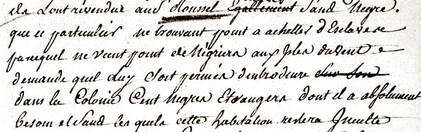

2 navires négriers du capitaine Delbée, armés au Havre de Grâce, la Concorde et la Justice, ont pris leur cargaison à Ardres (Bénin) après avoir "traité et payé droit au Roy d'Ardres" et ont livré leurs nègres en Martinique, respectivement 433 et 323.

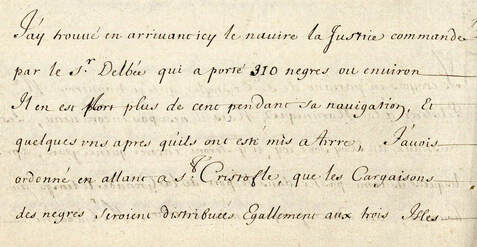

Le gouverneur général De Baas confirme l'arrivée de 310 nègres en Martinique sur le navire La Justice :

" Il en est mort plus de cent pendant sa navigation et quelques uns apres qu'ils ont este mis a terre "

Il rappelle qu'il " avois ordonné ...que les cargaisons des negres seroient distribuées egallement aux trois Isles " : St Christophe, Martinique et Guadeloupe.

Le gouverneur général De Baas confirme l'arrivée de 310 nègres en Martinique sur le navire La Justice :

" Il en est mort plus de cent pendant sa navigation et quelques uns apres qu'ils ont este mis a terre "

Il rappelle qu'il " avois ordonné ...que les cargaisons des negres seroient distribuées egallement aux trois Isles " : St Christophe, Martinique et Guadeloupe.

Le capitaine Joseph Gosselin de Dieppe part pour les Isles sur le navire L'Estoile : négrier ?

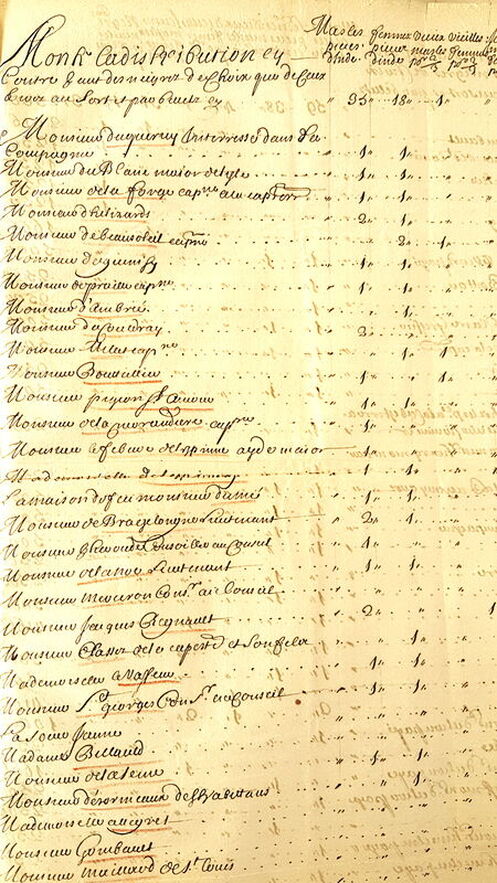

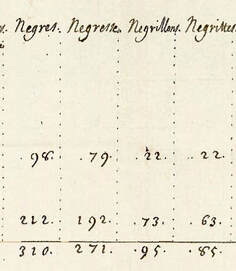

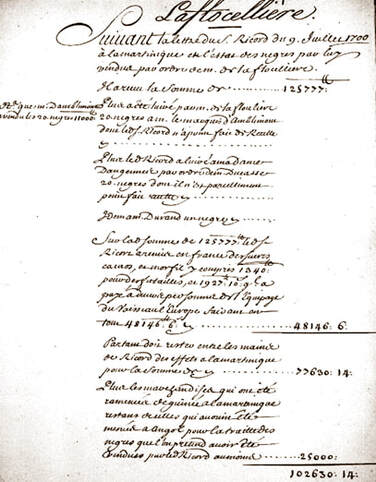

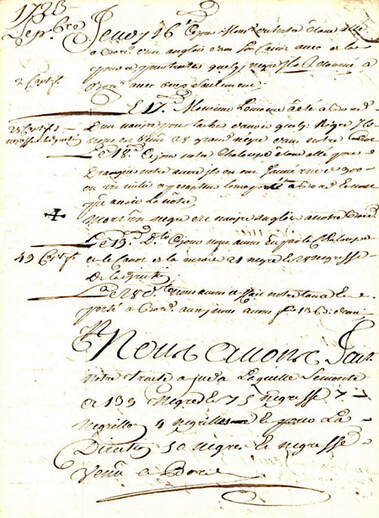

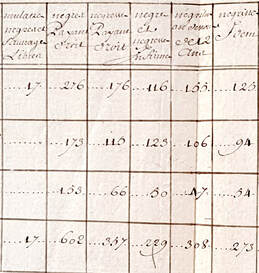

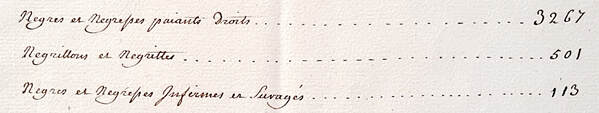

Le "Procès verbal de distribution des neigres entre certains habitants de la Guadeloupe" est probablement consécutif à l'une de ces livraisons, il nous donne le nom des acquéreurs, le nombre d'esclaves vendus ou attribués " pièces d’Inde mâles, femelles, vieux, vieilles, jeunes, négrillons " et le montant de la vente :

Le "Procès verbal de distribution des neigres entre certains habitants de la Guadeloupe" est probablement consécutif à l'une de ces livraisons, il nous donne le nom des acquéreurs, le nombre d'esclaves vendus ou attribués " pièces d’Inde mâles, femelles, vieux, vieilles, jeunes, négrillons " et le montant de la vente :

Les premiers servis ont droit à des " neigres de choix ou de préférence " : la Compagnie en a acheté 7 pour 10.000 livres, De Baas 2 pour 5.000 livres, Du Lion 8 pour 20.000, De Saint Laurens 6 pour 15.000, Hinselin 4 pour 10.000, etc…

Le prix moyen de ces esclaves de choix est donc de 2.500 livres.

Les autres habitants ont droit à une " distribution au sort ou par billet "

Sont concernés : Houël avec 4 esclaves pour 7.099 livres, Téméricourt avec 4 pour 7.916 livres, les religieux ne sont pas de reste : les Carmes en ont acheté 4, les Jacobins 4 et les Jésuites 2. Suivent 125 habitants…

Le prix moyen de ces esclaves tirés au sort est donc de moins de 2.000 livres. Le total de la vente des 332 esclaves a rapporté 718.750 livres.

On sait de plus que sur ces 332 esclaves, il y avait 124 hommes, 101 femmes, 29 vieux et 78 enfants et que 3 sont " morts à terre et à bord " et 3 sont malades et n’ont pu être vendus…

61 de ces esclaves étaient destinés à Marie Galante, 20 hommes, 20 femmes, 15 enfants et 6 suragés, pour un montant total de 132.916 livres.

Peu d’esclaves sont arrivés dans les îles, mais les mauvais traitements de certains colons sont déjà flagrants : une Ordonnance du Roy du 20 octobre précise que " nul n’a le droit de mutiler la chair et de répandre le sang des esclaves "...

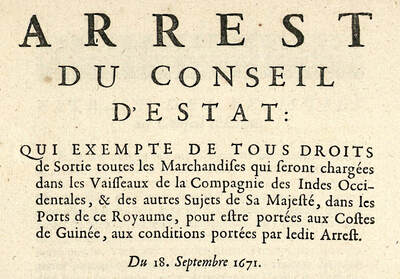

1671 : Début de la Guerre de Hollande, qui va donner lieu à des affrontements également aux Antilles ou sur la côte africaine...

Le 18 septembre, nouvel " Arrest du Conseil d'Estat " pour favoriser la traite : suppression des droits de sortie sur les marchandises " portées aux Costes de Guinée", qui servent essentiellement à financer la traite sur place...

Le prix moyen de ces esclaves de choix est donc de 2.500 livres.

Les autres habitants ont droit à une " distribution au sort ou par billet "

Sont concernés : Houël avec 4 esclaves pour 7.099 livres, Téméricourt avec 4 pour 7.916 livres, les religieux ne sont pas de reste : les Carmes en ont acheté 4, les Jacobins 4 et les Jésuites 2. Suivent 125 habitants…

Le prix moyen de ces esclaves tirés au sort est donc de moins de 2.000 livres. Le total de la vente des 332 esclaves a rapporté 718.750 livres.

On sait de plus que sur ces 332 esclaves, il y avait 124 hommes, 101 femmes, 29 vieux et 78 enfants et que 3 sont " morts à terre et à bord " et 3 sont malades et n’ont pu être vendus…

61 de ces esclaves étaient destinés à Marie Galante, 20 hommes, 20 femmes, 15 enfants et 6 suragés, pour un montant total de 132.916 livres.

Peu d’esclaves sont arrivés dans les îles, mais les mauvais traitements de certains colons sont déjà flagrants : une Ordonnance du Roy du 20 octobre précise que " nul n’a le droit de mutiler la chair et de répandre le sang des esclaves "...

1671 : Début de la Guerre de Hollande, qui va donner lieu à des affrontements également aux Antilles ou sur la côte africaine...

Le 18 septembre, nouvel " Arrest du Conseil d'Estat " pour favoriser la traite : suppression des droits de sortie sur les marchandises " portées aux Costes de Guinée", qui servent essentiellement à financer la traite sur place...

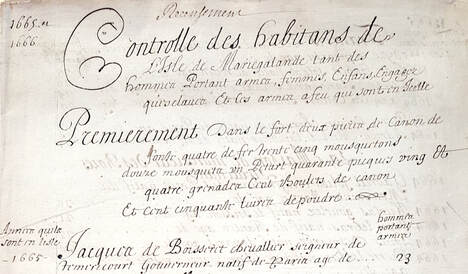

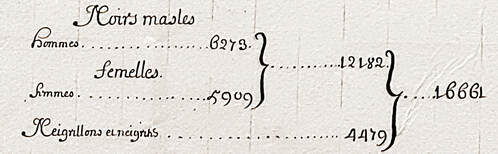

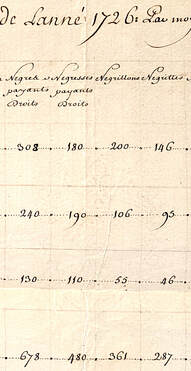

Recensement des Isles d’Amérique, au total 16.661 neigres dans nos 8 Isles françoises.

Plus que 4.627 esclaves en Guadeloupe, 1700 de moins qu’en 1664.

Pour Mariegalande 704 "neigres" (57%), dont 176 "neigrillons et neigrites" et 6 "mulastres".

Navire négrier français, mais armé à Amsterdam, l'Espérance, qui apporte 44 esclaves en Martinique.

Autre négrier, armé à La Rochelle, l'Hirondelle, capitaine Le Jey, qui chargera en Côte d'Or pour une destination finale non précisée...

1672 : En Angleterre, le Duc d’York crée la Royal African Company pour approvisionner en esclaves la très rentable culture du sucre dans les West Indies.

Elle fait construire des dizaines de forts en Afrique pour ses comptoirs de traite.

Le roi Guillaume III autorise tous ses sujets à pratiquer la traite.

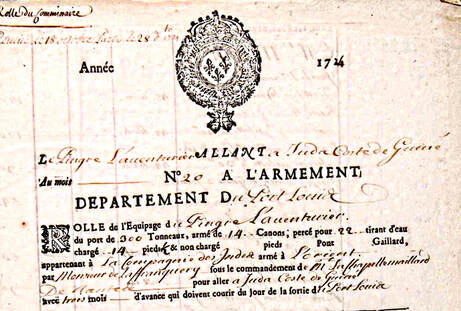

Premier navire négrier "officiel" au départ de Bordeaux, armé par la Compagnie des Indes : le Saint Étienne de Paris, 180 tonneaux, 14 canons, capitaine Jean Le Cordier : Il part faire sa traite en Guinée à destination de St Domingue et la Tortue.

Autre négrier de Dieppe, le St François, capitaine Mallet, qui a chargé au Cap Vert et amené 210 esclaves en Guadeloupe.

Négrier de La Rochelle, le Saint-François, qui charge en Guinée et vend 171 esclaves en Martinique.

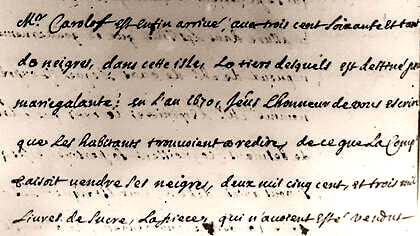

Le gouverneur Du Lion écrit le 15 mars : " Mr Carolof (négrier hollandais propriétaire d'une habitation en Guadeloupe) est enfin arrivé avec 361 neigres dans cette isle, le tiers desquels est destiné pour Mariegalante "

Carolof commandait un navire de la Compagnie des Indes et avait chargé ses esclaves à Ouidah (actuel Ghana)

Pour Mariegalande 704 "neigres" (57%), dont 176 "neigrillons et neigrites" et 6 "mulastres".

Navire négrier français, mais armé à Amsterdam, l'Espérance, qui apporte 44 esclaves en Martinique.

Autre négrier, armé à La Rochelle, l'Hirondelle, capitaine Le Jey, qui chargera en Côte d'Or pour une destination finale non précisée...

1672 : En Angleterre, le Duc d’York crée la Royal African Company pour approvisionner en esclaves la très rentable culture du sucre dans les West Indies.

Elle fait construire des dizaines de forts en Afrique pour ses comptoirs de traite.

Le roi Guillaume III autorise tous ses sujets à pratiquer la traite.

Premier navire négrier "officiel" au départ de Bordeaux, armé par la Compagnie des Indes : le Saint Étienne de Paris, 180 tonneaux, 14 canons, capitaine Jean Le Cordier : Il part faire sa traite en Guinée à destination de St Domingue et la Tortue.

Autre négrier de Dieppe, le St François, capitaine Mallet, qui a chargé au Cap Vert et amené 210 esclaves en Guadeloupe.

Négrier de La Rochelle, le Saint-François, qui charge en Guinée et vend 171 esclaves en Martinique.

Le gouverneur Du Lion écrit le 15 mars : " Mr Carolof (négrier hollandais propriétaire d'une habitation en Guadeloupe) est enfin arrivé avec 361 neigres dans cette isle, le tiers desquels est destiné pour Mariegalante "

Carolof commandait un navire de la Compagnie des Indes et avait chargé ses esclaves à Ouidah (actuel Ghana)

" En l'an 1670, j'eus l'honneur de vous escrire que les habitans trouvoient a redire de ce que la Compagnie faisoit vendre les neigres 2500 et 3000 livres de sucre la pièce, qui n'auroient esté vendus jusque là que 2000 livres les meilleurs; et que je prévoyois que le dessein de la dite Comp. estois de faire monter encor le prix plus haut. Cela est arrivé cette fois, Monseigneur, puisque Mr Pelissier a donné ordre au Sr Poluche de vendre les bons neigres 4000 livres la pièce, lequel execute cet ordre avec tant de rigueur qu'il fait passer parmy les bons un grand nombre de médiocres...les habitans sont peu empressés pour en acheter et s'ils demeurent à ce prix là, on n'entendra plus parler d'augmentation de culture et de défrichements"

"Les habitans sont a plaindre par cette cherté et les marchands aussy...Je plains par cette considération les Nantois dés a présent qu'ils ont mandé qu'ils esquipoient 17 vaisseaux pour les Isles depuis qu'ils avoient obtenu permission d'y venir et de faire leur retours dans les ports de Bretagne"

Première révolte d’esclaves en Jamaïque, avec les premières bandes de "maroons"...

1673 : Suite à un Arrest du Roy et devant une quasi faillite, la concession en Afrique de la Compagnie des Indes héritée de la première Compagnie du Sénégal est vendue le 8 novembre à un groupe de financiers parisiens, composé principalement de Maurice Egrot, secrétaire du roi, François François, bourgeois et de François Raguenet, marchand, constituant la nouvelle Compagnie Royale du Sénégal : " consistant en plusieurs batiments, tourelles, forts et enclos, appartenances et dépendances tant en l'islette appelée Saint-Louis qu'ailleurs appartenante à ladite Compagnie au moyen de l'acquisition qu'elle en a faite des Sieurs Fernand Rosée, Quenet et autres marchands de Rouen par contrat passé par-devant Le Bœuf et Baudry le 28 novembre 1664 avec tout droit de traite, faculté et privilège de commerce dans l'étendue du pays de Sénégal, du Cap Vert et lieux circumvoisins jusques et y compris la Rivière de Gambie et autres rivières, costes, ports et havres dont la compagnie a la concession "

La vente se fait pour 75.000 livres, la moitié de sa valeur en 1664...

La nouvelle Compagnie reçoit le monopole de la traite sur " les costes d'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'au cap de Bonne-Espérance...tant et si avant qu'elle pourra s'estendre dans les terres, soit que les dits pays nous appartiennent, soit que la Compagnie s'y establisse en chassant les sauvages et naturels du pays, ou les autres nations qui ne sont pas de notre alliance..."

1674 : Colbert avait fait envoyer en 1670 par le vice-amiral d'Estrées les capitaines de vaisseau Louis de Hally et Louis Ancelin de Gémozac en mission de reconnaissance sur les côtes d'Afrique, avant une éventuelle reprise de comptoirs hollandais par les armes...

Louis de Hally en avait fait une version manuscrite en 1671, Louis de Gémozac publie anonymement un livre :

" Relation du voyage fait sur les costes d'Afrique aux mois de Novembre & Decembre de l'année 1670. Janvier & Février 1671. commençant au Cap Verd "

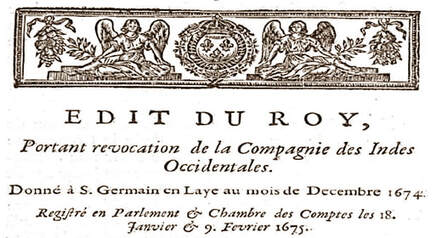

En décembre, " Édit portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales et union au Domaine de la Couronne, des terres, isles, pays et droits de ladite Compagnie, avec permission à tous les sujets de Sa Majesté d’y trafiquer " qui sera enregistré en février suivant : " Nous avons unis & incorporé, unissons & incorporons au Domaine de notre Couronne toutes les Terres & Païs (y la part restante audit Sieur Houel en la proprieté & Seigneurie de ladite Isle de la Guadeloupe) qui appartenoient à ladite Compagnie, tant au moyen des Concessions que Nous lui avons faites par l'Edit de son établissement, qu'en vertu des Contrats d'acquisition..."

"Les habitans sont a plaindre par cette cherté et les marchands aussy...Je plains par cette considération les Nantois dés a présent qu'ils ont mandé qu'ils esquipoient 17 vaisseaux pour les Isles depuis qu'ils avoient obtenu permission d'y venir et de faire leur retours dans les ports de Bretagne"

Première révolte d’esclaves en Jamaïque, avec les premières bandes de "maroons"...

1673 : Suite à un Arrest du Roy et devant une quasi faillite, la concession en Afrique de la Compagnie des Indes héritée de la première Compagnie du Sénégal est vendue le 8 novembre à un groupe de financiers parisiens, composé principalement de Maurice Egrot, secrétaire du roi, François François, bourgeois et de François Raguenet, marchand, constituant la nouvelle Compagnie Royale du Sénégal : " consistant en plusieurs batiments, tourelles, forts et enclos, appartenances et dépendances tant en l'islette appelée Saint-Louis qu'ailleurs appartenante à ladite Compagnie au moyen de l'acquisition qu'elle en a faite des Sieurs Fernand Rosée, Quenet et autres marchands de Rouen par contrat passé par-devant Le Bœuf et Baudry le 28 novembre 1664 avec tout droit de traite, faculté et privilège de commerce dans l'étendue du pays de Sénégal, du Cap Vert et lieux circumvoisins jusques et y compris la Rivière de Gambie et autres rivières, costes, ports et havres dont la compagnie a la concession "

La vente se fait pour 75.000 livres, la moitié de sa valeur en 1664...

La nouvelle Compagnie reçoit le monopole de la traite sur " les costes d'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'au cap de Bonne-Espérance...tant et si avant qu'elle pourra s'estendre dans les terres, soit que les dits pays nous appartiennent, soit que la Compagnie s'y establisse en chassant les sauvages et naturels du pays, ou les autres nations qui ne sont pas de notre alliance..."

1674 : Colbert avait fait envoyer en 1670 par le vice-amiral d'Estrées les capitaines de vaisseau Louis de Hally et Louis Ancelin de Gémozac en mission de reconnaissance sur les côtes d'Afrique, avant une éventuelle reprise de comptoirs hollandais par les armes...

Louis de Hally en avait fait une version manuscrite en 1671, Louis de Gémozac publie anonymement un livre :

" Relation du voyage fait sur les costes d'Afrique aux mois de Novembre & Decembre de l'année 1670. Janvier & Février 1671. commençant au Cap Verd "

En décembre, " Édit portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales et union au Domaine de la Couronne, des terres, isles, pays et droits de ladite Compagnie, avec permission à tous les sujets de Sa Majesté d’y trafiquer " qui sera enregistré en février suivant : " Nous avons unis & incorporé, unissons & incorporons au Domaine de notre Couronne toutes les Terres & Païs (y la part restante audit Sieur Houel en la proprieté & Seigneurie de ladite Isle de la Guadeloupe) qui appartenoient à ladite Compagnie, tant au moyen des Concessions que Nous lui avons faites par l'Edit de son établissement, qu'en vertu des Contrats d'acquisition..."

La Compagnie est dissoute après avoir accusé un passif de 3.523.000 livres-tournois. Le Roi se charge d’éteindre sa dette et lui rembourse son capital de 1.297.185 livres.

1675 : Un Arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre nomme Jean Oudiette " Fermier général du Domaine Royal d'Occident ... dans les Isles et Terre Ferme de l'Amérique " : Il est chargé de percevoir les droits de poids et de capitation dans les îles, il s’engage à introduire 800 nègres par an pendant 4 ans, moyennant une prime de 13 livres par tête.

1675 : Un Arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre nomme Jean Oudiette " Fermier général du Domaine Royal d'Occident ... dans les Isles et Terre Ferme de l'Amérique " : Il est chargé de percevoir les droits de poids et de capitation dans les îles, il s’engage à introduire 800 nègres par an pendant 4 ans, moyennant une prime de 13 livres par tête.

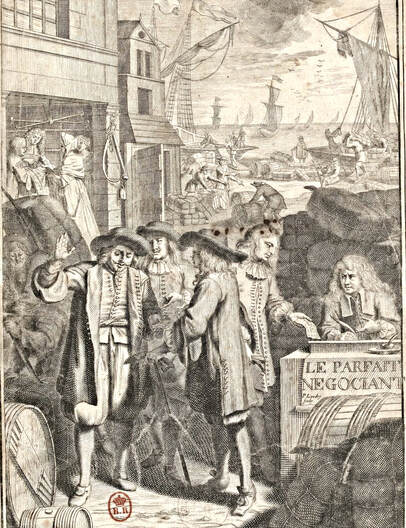

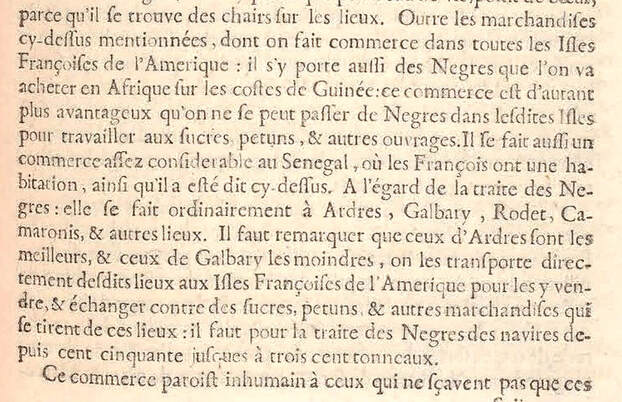

Jacques Savary publie à Paris "Le parfait Négociant ou instruction générale pour ce qui concerne le commerce de toute sorte de Marchandises, tant de France que des Pays Estrangers", avec une dédicace à Colbert. Il justifie la traite :

" Ce commerce paraît inhumain à ceux qui ne savent pas que ces pauvres gens sont idolâtres ou mahométans, et que les marchands chrétiens en les achetant de leurs ennemis, les tirent d’un cruel esclavage et leur font trouver dans les îles où ils sont portés, non seulement une servitude plus douce, mais même la connaissance du vrai Dieu et la voie du salut par les bonnes instructions que leur donnent les Prêtres et Religieux qui prennent le soin de les faire Chrétiens..."

1676 : Le négrier Carolof ne travaille plus pour la France: il a négocié avec la couronne hollandaise l'implantation de nouveaux colons à Tobago, avec l'accord du roi Guillaume III d'Orange-Nassau.

A Marie-Galante, le 31 mai, attaque des Hollandais, avec une escadre commandée par l'amiral Jacob Benckes, accompagné des Carolof, père et fils...

Ils repartent le 12 juin, après 11 jours d'un pillage minutieux et en emportant la quasi-totalité des esclaves et une partie des colons à destination de Tobago…

Cf Histoire sucrière

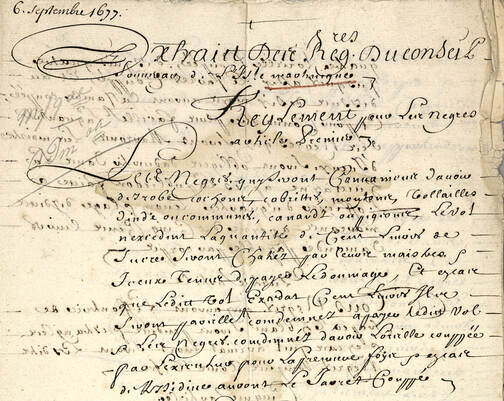

1677 : Le Conseil Souverain de la Martinique prend un "Reglement pour les Negres" en 7 articles :

- Le vol de cochons, cabrittes, moutons, vollailles est puni par une oreille coupée et en cas de récidive le jarret tranché.

- Le vol de chevaux, boeufs, vaches et bourriques est puni par un jarret tranché la première fois, par l'étranglement en cas de récidive.

- Le marronage est puni selon sa durée par le fouet, puis l'oreille tranchée, puis le jarret.

- Tout nègre qui aura frappé un blanc sera étranglé.

Etc...

1676 : Le négrier Carolof ne travaille plus pour la France: il a négocié avec la couronne hollandaise l'implantation de nouveaux colons à Tobago, avec l'accord du roi Guillaume III d'Orange-Nassau.

A Marie-Galante, le 31 mai, attaque des Hollandais, avec une escadre commandée par l'amiral Jacob Benckes, accompagné des Carolof, père et fils...

Ils repartent le 12 juin, après 11 jours d'un pillage minutieux et en emportant la quasi-totalité des esclaves et une partie des colons à destination de Tobago…

Cf Histoire sucrière

1677 : Le Conseil Souverain de la Martinique prend un "Reglement pour les Negres" en 7 articles :

- Le vol de cochons, cabrittes, moutons, vollailles est puni par une oreille coupée et en cas de récidive le jarret tranché.

- Le vol de chevaux, boeufs, vaches et bourriques est puni par un jarret tranché la première fois, par l'étranglement en cas de récidive.

- Le marronage est puni selon sa durée par le fouet, puis l'oreille tranchée, puis le jarret.

- Tout nègre qui aura frappé un blanc sera étranglé.

Etc...

L’escadre de l’Amiral d’Estrées prend possession le 1er novembre de l’île de Gorée, qui va devenir notre principal comptoir de traite.

Il prend aussi aux Hollandais leurs comptoirs de Rufisque, Joal et Portudal sur la Petite Côte du Sénégal.

Gorée nous sera cédée officiellement par le Traité de Nimègue l'année suivante.

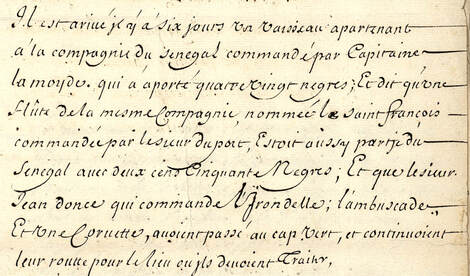

L'intendant général nous précise l'arrivée en Martinique d'un négrier de la Compagnie du Sénégal, capitaine Le Moyde, avec 80 nègres. Est attendue aussi une flûte de la même Compagnie armé à La Rochelle, Le St François, capitaine Duport, avec 250 nègres.

Il prend aussi aux Hollandais leurs comptoirs de Rufisque, Joal et Portudal sur la Petite Côte du Sénégal.

Gorée nous sera cédée officiellement par le Traité de Nimègue l'année suivante.

L'intendant général nous précise l'arrivée en Martinique d'un négrier de la Compagnie du Sénégal, capitaine Le Moyde, avec 80 nègres. Est attendue aussi une flûte de la même Compagnie armé à La Rochelle, Le St François, capitaine Duport, avec 250 nègres.

2 autres navires de la même Compagnie sont partis faire leur traite : L'Arondelle, l'Ambuscade et une corvette.

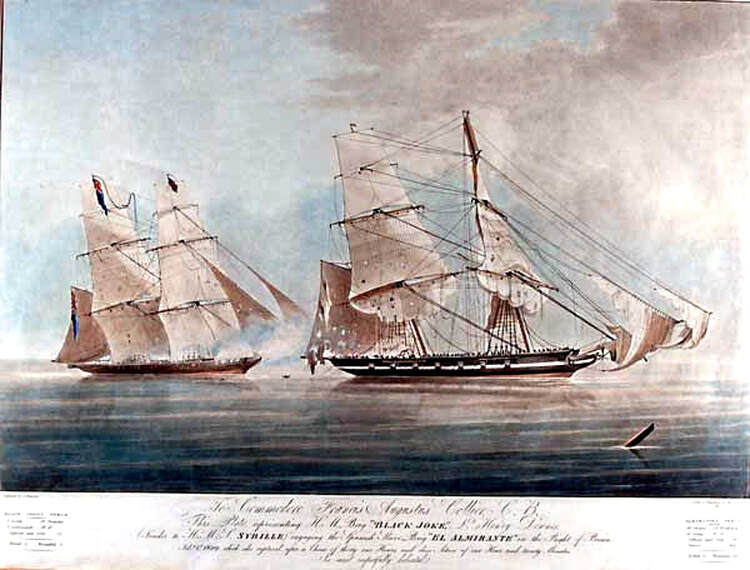

1678 : Le négrier de La Rochelle Soleil d'Affrique, capitaine Barbot, part charger à Ardres, actuel Dahomey, et vendra sa traite en Martinique.

1679 : L’Arrêt de Jean Oudiette de 1675 est cassé par le Roy le 21 mars, remplacé par un " Traité fait entre les sieurs directeurs généraux du Domaine royal d’Occident et la Compagnie du Sénégal pour faire par elle seule le commerce de la Côte d’Afrique, tant marchandises, que Nègres, à l’exclusion de tous autres François " signé par les sieurs François Bellinzany et Guillaume Menager d'une part, directeurs généraux du Domaine, et les sieurs François François et René Bains, directeurs généraux de la Compagnie du Sénégal.

Lui succède le 25 mars un "Arrest du Conseil d'Etat, qui approuve le Commerce de la Compagnie du Sénégal en la Côte d'Afrique, tant en Marchandises qu'en Négres , à l'exclusion de tous autres"

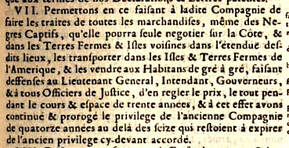

Cette nouvelle Compagnie du Sénégal arrive ainsi au 1er plan de la traite française, elle s'engage à transporter 2000 esclaves chaque année pour une durée de 8 ans de l’Afrique aux îles de l’Amérique (Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Grenade, Marie-Galante, Sainte-Croix, Saint-Martin, la Tortue, Saint-Domingue) et à Cayenne à raison de treize livres par tête.

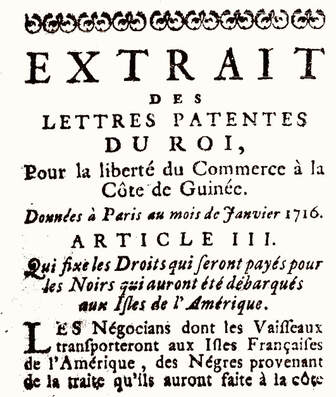

Le 10 juillet, des " Lettres Patentes du Roy , portant confirmation de la Compagnie du Sénégal & de ses Privileges " maintiennent les avantages du Domaine d'Occident à la nouvelle Compagnie...

Plus de 8.000 esclaves ont déjà été déportés pour les "Isles Françoises"…

Ces nouvelles compagnies anglaises et françaises font baisser le coût de la traversée, entrant en concurrence avec les Hollandais, dont le système de traite était déjà bien en place.

Leur arrivée sur les côtes d'Afrique fait augmenter le prix des esclaves, majorant la traite intra-africaine en stimulant les guerres tribales…

1680 : Le recensement de Mariegalante, 4 ans après l'attaque hollandaise, ne retrouve plus que 277 blancs et 163 noirs...

En Guadeloupe, la population d’esclaves a encore baissé : 2.950, alors qu’elle a presque doublé en Martinique : 4.900.

On recense 314 mulâtres en Martinique, 170 en Guadeloupe et seulement 350 à la Barbade, où la population d'esclaves est pourtant 8 fois plus nombreuse, mais où ont été votées dans les années 1660 des lois très sévères en la matière.

D'où le 1er juin, un " Arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe qui ordonne que tout enfant né de négresses esclaves procréées de blancs ou d'indiens seront et resteront esclaves, excepté ceux qui jouissent à présent de leur liberté "...

La nouvelle Compagnie du Sénégal ne va pas bien : " Arrest qui ordonne que les interessez et associez en la Compagnie du Sénégal et Coste de Guinée continuieront comme cy devant leur commerce dans tous les lieux de leur concession, et cependant sa Majesté leur accordé un delay de deux ans pour satisfaire leurs créanciers "

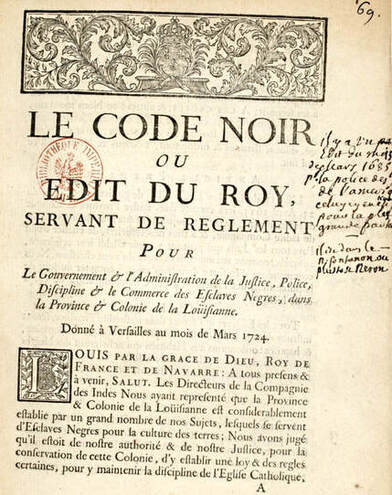

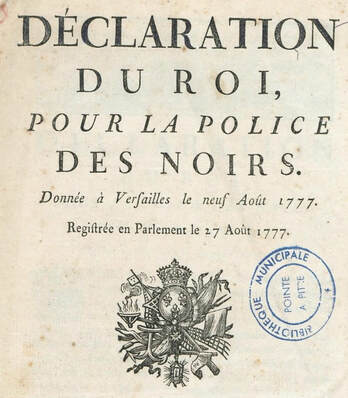

1681 : Louis XIV décide la création d'un statut pour les noirs des Îles d'Amériques et charge Colbert de s'en occuper.

Colbert donne alors mission à l'intendant Patoulet et au gouverneur général des Antilles Charles de Courbon.

La première lettre de Colbert à l'intendant est rédigée ainsi :

" Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manière que ce puisse être qui mériteraient d'être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir. "

Il faudra quatre ans, avec brouillon, rapport préliminaire, avant-projet de 52 articles, ainsi que les instructions du roi pour aboutir aux 60 articles du " Code Noir "…

La Compagnie du Sénégal est revendue à un nouveau groupe d’investisseurs réunis autour des " directeur et intéressez en la Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique ", le nouveau directeur est l’ancien corsaire Jean-Baptiste du Casse, aussi propriétaire d’une grande habitation à St Domingue.

Cette Nouvelle Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique est établie par Lettres patentes le 2 juillet : elle reçoit la capacité de traiter du Cap Vert au Cap de Bonne Esperance, de conclure des traités avec " les Roys noirs " ainsi que le monopole de traite négrière dans l’Atlantique. L’écusson de la Compagnie est donné dans l’article XI, " en champ d’Azur semé de Fleurs de Lys d’Or sans nombre, deux Nègres pour support et une Couronne tréflée ". Elle sera enregistrée en janvier suivant.

Elle rencontre rapidement quelques difficultés, la dette héritée de l’ancienne compagnie se montait à environ 1.000.000 de livres…

Le capitaine rochelais Barbot commande un autre navire de traite, le Joly qui va va charger en Guinée et vend ses esclaves aux Antilles, destination non précisée.

1682 : La Rochelle arme un négrier qui prendra sa cargaison à Ouidah et livrera ses nègres en Martinique.

Autre négrier de La Rochelle, le Soleil d'Affrique, capitaine la Ramée, qui lui chargera à St Louis du Sénégal.

1683 : Mort de Colbert.

Les armateurs de La Rochelle envoie le négrier Le Conquis, capitaine La Guyolle, qui prendra sa cargaison à St Louis du Sénégal et vendra ses nègres dans une de nos isles non précisée...

Recensement de Mariegalante : 1.029 âmes dont 598 esclaves (58%), 498 nègres et nègresses "travaillans", 100 negrillons et négrites.

1684 : 2ème négrier bordelais, armé par la Compagnie, capitaine Joseph Trébuchet, qui part faire sa traite en Guinée et livrera ses nègres en Martinique.

Le négrier l'Etoile d'Or, capitaine Chaboisseau, armé à La Rochelle, a embarqué sa cargaison à Gorée au Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.

Les armateurs de Brest envoient le négrier La Sirène, capitaine Duvigneau, charger également à Gorée pour une destination finale non retrouvée.

Le nouveau secrétaire d’Etat, le marquis de Seignelay, fils de Colbert, demande au Roy de créer une nouvelle compagnie, la Compagnie de Guinée, pour diversifier la traite et améliorer l’approvisionnement en nègres des Antilles et de la Guyane : il réduit la concession territoriale de la Compagnie du Sénégal pour établir cette nouvelle Compagnie, ce qui sera source de contestations jusqu'à l'année suivante...

Les 9 associés, Messieurs Mathé de Vitry la Ville , du Ruau-Palu , de Lagny , Carrel , Parent , Dumas , Gayardon, Rolland et Ceberer s'engagent à faire pendant 20 ans " le commerce des nègres, de la poudre d’or et de toutes les autres marchandises " aux rivières de Casamance, Cacheu, Rio Grande et Niger incluant l’établissement à Ouidah"

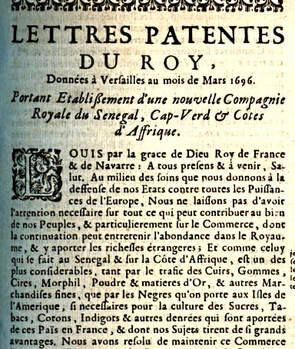

1685 : En janvier, " Déclaration du Roy pour l'establissement d'une Compagnie sous le titre de la Compagnie de Guinée, qui fera seule, à l'exclusion des autres, le commerce de nègres, de la poudre d'or et de toutes autres marcahndises qu'elleporra traister aux Costes d'Afrique depuis la rivière de Serre-Lyonne inclusivement jusques au Cap de Bonne Espérance"

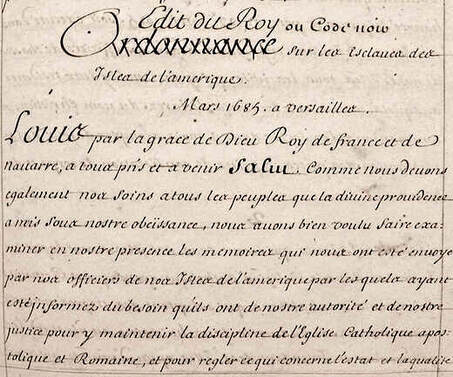

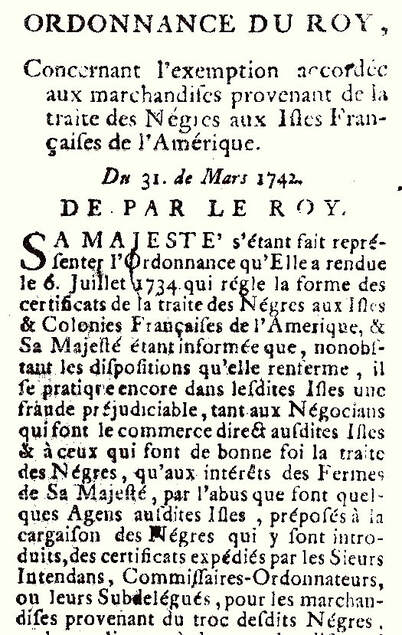

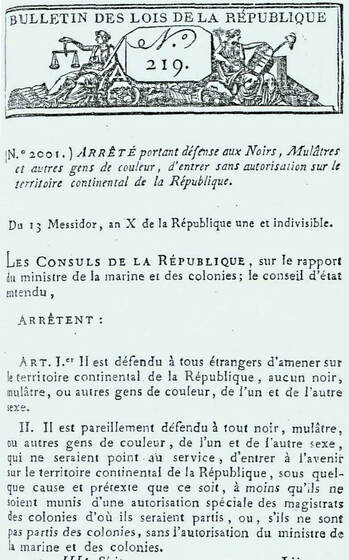

En mars, " Edit du Roy ou Code Noir sur les esclaves des Isles de l’Amérique " :

1678 : Le négrier de La Rochelle Soleil d'Affrique, capitaine Barbot, part charger à Ardres, actuel Dahomey, et vendra sa traite en Martinique.

1679 : L’Arrêt de Jean Oudiette de 1675 est cassé par le Roy le 21 mars, remplacé par un " Traité fait entre les sieurs directeurs généraux du Domaine royal d’Occident et la Compagnie du Sénégal pour faire par elle seule le commerce de la Côte d’Afrique, tant marchandises, que Nègres, à l’exclusion de tous autres François " signé par les sieurs François Bellinzany et Guillaume Menager d'une part, directeurs généraux du Domaine, et les sieurs François François et René Bains, directeurs généraux de la Compagnie du Sénégal.

Lui succède le 25 mars un "Arrest du Conseil d'Etat, qui approuve le Commerce de la Compagnie du Sénégal en la Côte d'Afrique, tant en Marchandises qu'en Négres , à l'exclusion de tous autres"

Cette nouvelle Compagnie du Sénégal arrive ainsi au 1er plan de la traite française, elle s'engage à transporter 2000 esclaves chaque année pour une durée de 8 ans de l’Afrique aux îles de l’Amérique (Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Grenade, Marie-Galante, Sainte-Croix, Saint-Martin, la Tortue, Saint-Domingue) et à Cayenne à raison de treize livres par tête.

Le 10 juillet, des " Lettres Patentes du Roy , portant confirmation de la Compagnie du Sénégal & de ses Privileges " maintiennent les avantages du Domaine d'Occident à la nouvelle Compagnie...

Plus de 8.000 esclaves ont déjà été déportés pour les "Isles Françoises"…

Ces nouvelles compagnies anglaises et françaises font baisser le coût de la traversée, entrant en concurrence avec les Hollandais, dont le système de traite était déjà bien en place.

Leur arrivée sur les côtes d'Afrique fait augmenter le prix des esclaves, majorant la traite intra-africaine en stimulant les guerres tribales…

1680 : Le recensement de Mariegalante, 4 ans après l'attaque hollandaise, ne retrouve plus que 277 blancs et 163 noirs...

En Guadeloupe, la population d’esclaves a encore baissé : 2.950, alors qu’elle a presque doublé en Martinique : 4.900.

On recense 314 mulâtres en Martinique, 170 en Guadeloupe et seulement 350 à la Barbade, où la population d'esclaves est pourtant 8 fois plus nombreuse, mais où ont été votées dans les années 1660 des lois très sévères en la matière.

D'où le 1er juin, un " Arrêt du Conseil supérieur de la Guadeloupe qui ordonne que tout enfant né de négresses esclaves procréées de blancs ou d'indiens seront et resteront esclaves, excepté ceux qui jouissent à présent de leur liberté "...

La nouvelle Compagnie du Sénégal ne va pas bien : " Arrest qui ordonne que les interessez et associez en la Compagnie du Sénégal et Coste de Guinée continuieront comme cy devant leur commerce dans tous les lieux de leur concession, et cependant sa Majesté leur accordé un delay de deux ans pour satisfaire leurs créanciers "

1681 : Louis XIV décide la création d'un statut pour les noirs des Îles d'Amériques et charge Colbert de s'en occuper.

Colbert donne alors mission à l'intendant Patoulet et au gouverneur général des Antilles Charles de Courbon.

La première lettre de Colbert à l'intendant est rédigée ainsi :

" Sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu'il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manière que ce puisse être qui mériteraient d'être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l'usage observé jusqu'à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l'avenir. "

Il faudra quatre ans, avec brouillon, rapport préliminaire, avant-projet de 52 articles, ainsi que les instructions du roi pour aboutir aux 60 articles du " Code Noir "…

La Compagnie du Sénégal est revendue à un nouveau groupe d’investisseurs réunis autour des " directeur et intéressez en la Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique ", le nouveau directeur est l’ancien corsaire Jean-Baptiste du Casse, aussi propriétaire d’une grande habitation à St Domingue.

Cette Nouvelle Compagnie du Sénégal et Coste d'Afrique est établie par Lettres patentes le 2 juillet : elle reçoit la capacité de traiter du Cap Vert au Cap de Bonne Esperance, de conclure des traités avec " les Roys noirs " ainsi que le monopole de traite négrière dans l’Atlantique. L’écusson de la Compagnie est donné dans l’article XI, " en champ d’Azur semé de Fleurs de Lys d’Or sans nombre, deux Nègres pour support et une Couronne tréflée ". Elle sera enregistrée en janvier suivant.

Elle rencontre rapidement quelques difficultés, la dette héritée de l’ancienne compagnie se montait à environ 1.000.000 de livres…

Le capitaine rochelais Barbot commande un autre navire de traite, le Joly qui va va charger en Guinée et vend ses esclaves aux Antilles, destination non précisée.

1682 : La Rochelle arme un négrier qui prendra sa cargaison à Ouidah et livrera ses nègres en Martinique.

Autre négrier de La Rochelle, le Soleil d'Affrique, capitaine la Ramée, qui lui chargera à St Louis du Sénégal.

1683 : Mort de Colbert.

Les armateurs de La Rochelle envoie le négrier Le Conquis, capitaine La Guyolle, qui prendra sa cargaison à St Louis du Sénégal et vendra ses nègres dans une de nos isles non précisée...

Recensement de Mariegalante : 1.029 âmes dont 598 esclaves (58%), 498 nègres et nègresses "travaillans", 100 negrillons et négrites.

1684 : 2ème négrier bordelais, armé par la Compagnie, capitaine Joseph Trébuchet, qui part faire sa traite en Guinée et livrera ses nègres en Martinique.

Le négrier l'Etoile d'Or, capitaine Chaboisseau, armé à La Rochelle, a embarqué sa cargaison à Gorée au Sénégal et livré ses nègres à St Domingue.

Les armateurs de Brest envoient le négrier La Sirène, capitaine Duvigneau, charger également à Gorée pour une destination finale non retrouvée.

Le nouveau secrétaire d’Etat, le marquis de Seignelay, fils de Colbert, demande au Roy de créer une nouvelle compagnie, la Compagnie de Guinée, pour diversifier la traite et améliorer l’approvisionnement en nègres des Antilles et de la Guyane : il réduit la concession territoriale de la Compagnie du Sénégal pour établir cette nouvelle Compagnie, ce qui sera source de contestations jusqu'à l'année suivante...

Les 9 associés, Messieurs Mathé de Vitry la Ville , du Ruau-Palu , de Lagny , Carrel , Parent , Dumas , Gayardon, Rolland et Ceberer s'engagent à faire pendant 20 ans " le commerce des nègres, de la poudre d’or et de toutes les autres marchandises " aux rivières de Casamance, Cacheu, Rio Grande et Niger incluant l’établissement à Ouidah"

1685 : En janvier, " Déclaration du Roy pour l'establissement d'une Compagnie sous le titre de la Compagnie de Guinée, qui fera seule, à l'exclusion des autres, le commerce de nègres, de la poudre d'or et de toutes autres marcahndises qu'elleporra traister aux Costes d'Afrique depuis la rivière de Serre-Lyonne inclusivement jusques au Cap de Bonne Espérance"

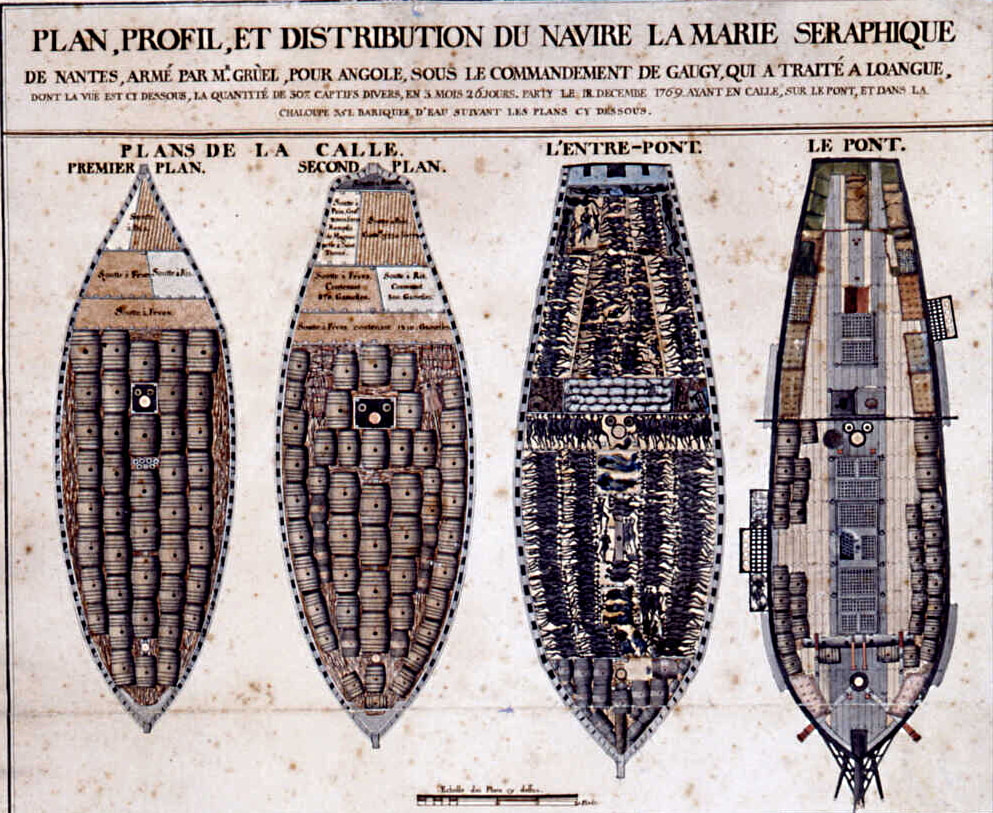

En mars, " Edit du Roy ou Code Noir sur les esclaves des Isles de l’Amérique " :

Lors de son impression, il deviendra " Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres des Isles de l’Amérique Françoise ", en 60 articles. Ci-après, le texte avec orthographe modernisée, sa lecture intégrale est souhaitable :

Article 1er

Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.

Article 2

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Article 3

Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements.

Article 4

Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Article 5

Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Article 6

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Article 7

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.

Article 8

Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.

Article 10

Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Article 11

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Article 12

Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 13

Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Article 14

Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

Article 15

Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Article 16

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.

Article 17

Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

Article 18