Les Espagnols avaient l’habitude de lâcher des bœufs et des porcs sur des îles des Petites Antilles, pour servir de ravitaillement à leurs galions.

Certains "avanturiers" deviennent boucaniers, en fumant la viande et en la revendant aux navires de passage.

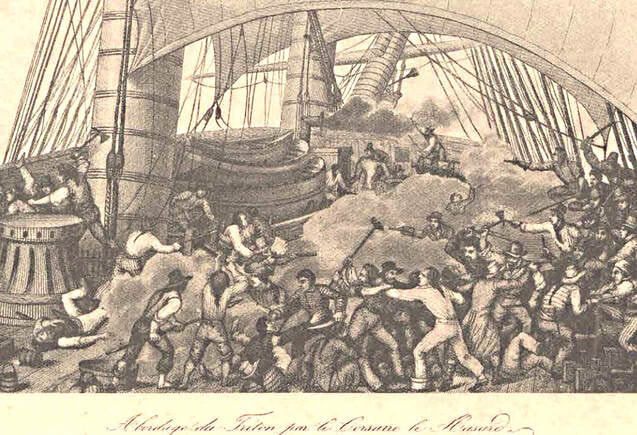

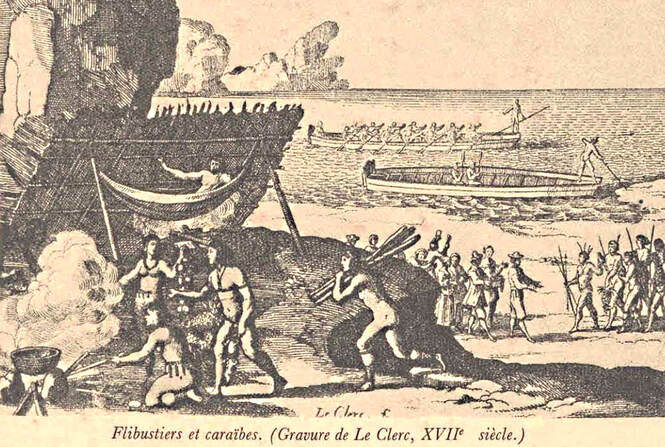

Les flibustiers (vrijbuiter : libre faiseur de butin), recrutés parmi ces mêmes "avanturiers", s’occupent surtout du pillage des galions Espagnols tant dans la Caraïbe qu'à travers l'Atlantique et jusqu'à Séville.

Dés le début du XVIème siècle, sur l'île de St Christophe, quelques "avanturiers" français, anglais et hollandais cultivent un peu de tabac et se livrent surtout à des activités de boucaniers et de flibustiers.

A partir de l'attaque de St Christophe par les Espagnols en 1634, leur activité va se transfèrer sur l'île de la Tortue, proche d'Hispaniola, future St Domingue.

Commandés initialement par l'anglais Willis, c'est le Français Jehan Le Vasseur qui va prendre le contrôle de l'île en 1641, et 2 ans plus tard ils disposeront de 7 navires flibustiers.

Sur l’île de la Tortue, ces flibustiers vont constituer une société organisée selon la "Coustume des Frères de la Coste".

Il s'agit pour l'époque d'une organisation sociale quasi républicaine : les frères de la côte sont égaux entre eux, il n'y a pas de préjugés raciaux, ni sexuels, pas de propriété individuelle de la terre. Les capitaines sont élus et révocables.

L'accord de "charte-partie" qui règle à chaque opération le partage du butin, prévoit une part pour indemniser les blessés.

Une fois ce contrat signé les membres de l’équipage s’associent 2 à 2 en vue de s’entraider en cas de maladie ou de blessure.

Ce "matelotage" comporte aussi un testament dans lequel celui qui décède donne tous ses biens à son compagnon.

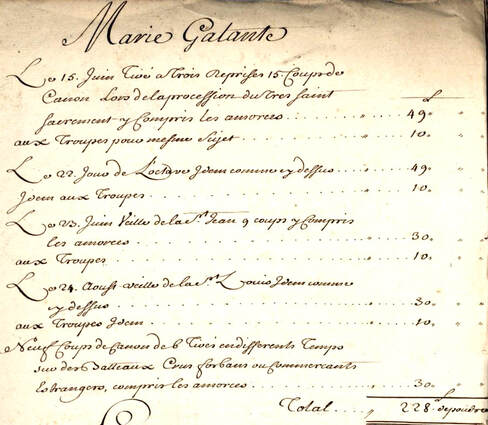

Le contrat d’indemnisation était le suivant :

Pour se protéger, à partir de 1560, les Espagnols vont adopter le système du convoi "la flota" : ce convoi rassemble de nombreux vaisseaux marchands ainsi que des navires de guerre afin de contrer toute attaque pirate.

Cette flottille, chaque année, prend le départ de Séville (et plus tard de Cadix), avec passagers, troupes et marchandises de l'Ancien monde à destination des colonies du Nouveau Monde. Ces cargaisons du trajet aller servent surtout de lest, car le but principal est de ramener un an de production d'or, d'argent et de pièces de monnaie.

Ce voyage de retour est donc la cible de choix pour les flibustiers qui suivent discrètement la flottille et attaquent les navires qui prennent du retard ou s'écartent des autres...

Certains "avanturiers" deviennent boucaniers, en fumant la viande et en la revendant aux navires de passage.

Les flibustiers (vrijbuiter : libre faiseur de butin), recrutés parmi ces mêmes "avanturiers", s’occupent surtout du pillage des galions Espagnols tant dans la Caraïbe qu'à travers l'Atlantique et jusqu'à Séville.

Dés le début du XVIème siècle, sur l'île de St Christophe, quelques "avanturiers" français, anglais et hollandais cultivent un peu de tabac et se livrent surtout à des activités de boucaniers et de flibustiers.

A partir de l'attaque de St Christophe par les Espagnols en 1634, leur activité va se transfèrer sur l'île de la Tortue, proche d'Hispaniola, future St Domingue.

Commandés initialement par l'anglais Willis, c'est le Français Jehan Le Vasseur qui va prendre le contrôle de l'île en 1641, et 2 ans plus tard ils disposeront de 7 navires flibustiers.

Sur l’île de la Tortue, ces flibustiers vont constituer une société organisée selon la "Coustume des Frères de la Coste".

Il s'agit pour l'époque d'une organisation sociale quasi républicaine : les frères de la côte sont égaux entre eux, il n'y a pas de préjugés raciaux, ni sexuels, pas de propriété individuelle de la terre. Les capitaines sont élus et révocables.

L'accord de "charte-partie" qui règle à chaque opération le partage du butin, prévoit une part pour indemniser les blessés.

Une fois ce contrat signé les membres de l’équipage s’associent 2 à 2 en vue de s’entraider en cas de maladie ou de blessure.

Ce "matelotage" comporte aussi un testament dans lequel celui qui décède donne tous ses biens à son compagnon.

Le contrat d’indemnisation était le suivant :

- Pour la perte d'un œil : 100 écus ou un esclave.

- Pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves.

- Pour la perte de la main droite ou du bras droit : 200 écus ou deux esclaves.

- Pour la perte d'un doigt ou d'une oreille : 100 écus ou un esclave.

- Pour la perte d'un pied ou d'une jambe : 200 écus ou deux esclaves.

- Pour la perte des deux : 600 écus ou six esclaves.

Pour se protéger, à partir de 1560, les Espagnols vont adopter le système du convoi "la flota" : ce convoi rassemble de nombreux vaisseaux marchands ainsi que des navires de guerre afin de contrer toute attaque pirate.

Cette flottille, chaque année, prend le départ de Séville (et plus tard de Cadix), avec passagers, troupes et marchandises de l'Ancien monde à destination des colonies du Nouveau Monde. Ces cargaisons du trajet aller servent surtout de lest, car le but principal est de ramener un an de production d'or, d'argent et de pièces de monnaie.

Ce voyage de retour est donc la cible de choix pour les flibustiers qui suivent discrètement la flottille et attaquent les navires qui prennent du retard ou s'écartent des autres...

Les flibustiers et boucaniers n’hésitent pas à apprendre la langue des Caraïbes et à prendre chez eux des femmes que ces indiens leur accordaient volontiers, des métis jouissant des deux cultures se multipliaient : " Le flibustier peut vivre et mourir comme un indien"...

1522 : Le pirate français Jean Fleury capture deux caravelles espagnoles transportant une partie du trésor des Aztèques, qui viennent d'être conquis par le conquistador Hernan Cortés : il ramène à Honfleur une fortune en or et pierres précieuses.

Il sera pendu par les espagnols à Tolède en 1527, mais cette première prise va encourager les pirates et corsaires français, avec le soutien discret de François 1er, en guerre avec Charles Quint...

1554 : Le corsaire français François Le Clerc, surnommé Jambe de Bois, pille Puerto Rico puis Santiago de Cuba.

1555 : Le corsaire français huguenot Jacques de Sores, surnommé l'Ange exterminateur, attaque La Havane avec 3 navires et 200 hommes : il pille la ville et brûle les églises...

1573 : Le corsaire français Guillaume Le Testut, huguenot de Dieppe, s’allie au corsaire anglais Francis Drake.

Au Panama, ils s’emparent d’un convoi espagnol d’or et d’argent en provenance du Pérou, Le Testut y laisse la vie...

1574 : On recense environ 60 navires armés en course, la majorité au départ de la Rochelle, où se sont réfugiés aussi des corsaires huguenots normands ainsi que des corsaires zélandais missionnés par Guillaume d'Orange Nassau, en rébellion contre Philippe II d'Espagne qui contrôle les Flandres.

1585 : Le corsaire Francis Drake part de Plymouth avec 29 navires et 2.300 hommes, il manque le convoi d'or espagnol devant Vigo, perd 300 hommes des fièvres, continue sur les Antilles, pille la capitale d'Hispaniola, Santo-Domingo puis Carthagène. Il revient en Angleterre en 1586 avec seulement 700 hommes en état de combattre...

1588 : Défaite de l'Invincible Armada de Philippe II d'Espagne, partie pour attaquer l'Angleterre d'Elisabeth Ier et rétablir le catholicisme...

1589 : Les corsaires anglais "sea dogs" sont si nombreux que la "flota" espagnole reste bloquée à La Havane...

1595 : Le corsaire Francis Drake, lors de sa dernière expédition, vient mouiller à Marie Galante avant de s’ancrer 3 jours en Guadeloupe.

1603 : Le normand Pierre Belain d'Esnambuc s'embarque à 18 ans comme matelot sur la barque Le Petit Argus au départ du Havre de Grâce pour le "Brazil et autres isles" : c'est le début de sa carrière de corsaire...

1610 : Le corsaire français Legrand rentre à Dieppe après avoir capturé un galion espagnol chargé d'or : ce succès relance une vague d’expéditions de ceux que l’on appelait les "Péroutiers", car tout l’or était censé venir du Pérou et les Antilles étaient aussi appelées "Isles du Pérou"…

1618 : Début de la guerre de Trente Ans, qui est au départ une guerre de religion qui va impliquer successivement toutes les monarchies européennes : les monarchies catholiques menées par les Habsbourg du Saint Empire Germanique et d'Espagne, soutenues par le Pape, entrent en guerre contre les monarchies qui autorisent le protestantisme luthérien ou calviniste : les Etats protestants du Saint Empire, les Provinces Unies(Hollande), les monarchies scandinaves.

La France de Louis XIII et Richelieu, bien que luttant contre ses propres protestants, redoute l'expansion des Habsbourg et va y participer à partir de 1635 avec la guerre franco-espagnole...

1623 : En janvier, le capitaine anglais Thomas Waerner arrive à St Christophe, qu'il connaissait déja en tant que corsaire, mais cette fois avec sa femme, son fils et une trentaine d'hommes dans un but de colonisation.

Ils sont bien accueillis par le chef Caraibe Tegramund. Ils plantent des vivres et du pétun (tabac).

Pierre Belain d’Esnambuc, "péroutier" ou corsaire normand, signe une charte-partie le 1er mai, avec Henry de Chantail, Jehan Le Vasseur et 51 autres marins pour armer le brigantin l’Espérance : " Pierre de Blain, écuyer, sieur d’Enambusc, capitaine et conducteur après Dieu du navire appelé l'Espérance, du port de cent tonneaux ou viron, étant de présent en ce port et Havre de Grâce, prêt à partir pour faire Dieu aidant le voyage du Pérou, Brésil et autres îles et parties de l’aval, ledit sieur d’Enambusc bercement audit navire, pour lui et les pages d’icelui, pour trois pleins tiers, les bourgeois victuailleurs pour un tiers, Henry de Chantail, écuyer, lieutenant audit navire pour un tiers et demi, Jehan Le Vasseur, enseigne…"

Ils partent du Hâvre de Grâce en décembre avec une soixantaine d’hommes.

Après une exploration en Guyane ou au Brésil, ils réalisent en fin d'année une première implantation à St Christophe et Jehan Le Vasseur - futur gouverneur de La Tortue - semble être resté sur place avec une trentaine d'hommes, majoritairement huguenots.

St Christophe n'était auparavant qu'une base de corsaires...

1625 : Les corsaires normands Bellain d'Esnambuc et Urbain de Rossey partent de Honfleur début mai sur le navire l’Espérance.

Arrivés aux Iles Caimans, dans un combat naval contre un galion espagnol de 30 canons, ils gagnent en dépit de leurs 4 canons, mais perdent un tiers de son équipage et leur brigantin ne tient plus la mer...

Ils décident de faire escale à St Christophe pour réparer où ils retrouvent la trentaine de Français, installés depuis un an, commandés par Le Vasseur, qui cultivent du pétun (tabac).

La colonisation française est lancée...

Après de nombreux aléas à St Christophe dont il est devenu le capitaine, D'Esnambuc va ensuite prendre possession de la Martinique puis de la Dominique en 1635, peu après la prise de possession de la Guadeloupe par Liénard de l’Olive et Duplessis d’Ossonville.

1627 : Richelieu, qui dirige le Conseil Du Roy depuis 3 ans, institue un Conseil de la Marine, qui entre-autres gère les prises des corsaires.

Début de la guerre franco-anglaise dans le cadre de la guerre de Trente Ans : les Anglais soutiennent les huguenots français, leur tentative de débarquement à l'île de Ré sera un échec et il n'arriveront pas à faire lever le siège de La Rochelle, un Traité avec la France sera signé en 1629;

1635 : La Compagnie de St Christophe est devenue la Compagnie des Isles d'Amérique.

Début de la guerre franco-espagnole, toujours dans le cadre de la guerre de Trente Ans...

Les corsaires dunkerquois - Dunkerque est alors espagnole - capturent un navire de la Compagnie de retour de St Christophe, chargé de pétun, mais aussi de documents confidentiels : craignant de ce fait une attaque de l'isle, les associés de la Compagnie des Isles d'Amérique décident d'envoyer "au plus tôt ...une barque d'avis " et de l'armement à D'Esnambuc :

" Le dit Berruyer a dit avoir fait avertir messieurs les associés qui sont à présent en cette ville pour leur faire savoir qu’il a eu avis de Dieppe par le sieur Manicher, commis de la dite Compagnie, que le navire commandé par Richer, revenant de Saint-Christophe chargé de pétun, avait été pris par les Dunkerquois, et que par lettres écrites de l’isle Saint-Christophe au dit sieur du Herteley par le sieur Gentil, commis de la Compagnie, on lui donnait avis que le vaisseau dudit Richer apportait à la Compagnie le mémoire au vrai des Français qui étaient à Saint-Christophe, de leur qualité, des armes qu’il y avait, et de l’état des forts et de ce qu’il était nécessaire de leur envoyer pour la défense et conservation de ladite île, que ces mémoires étant vus à Dunkerque, il était à croire qu’on ne manquerait pas d’y donner avis en Espagne, ce qui pourrait faire penser à surprendre ladite isle en sachant les défauts, que cette affaire méritait d’y donner ordre au plus tôt leur donnant avis de se prendre garde et leur envoyant des armes et munitions. L’affaire mise en délibération, a été résolu d’envoyer au plus tôt en l’île Saint-Christophe une barque d’avis pour les avertir de se tenir sur leurs gardes et de leur envoyer par même moyen cent mousquets avec les bandoulières et fourchettes, deux cents piques, vingt-quatre hallebardes, six cents de mèche, un millier de poudre, savoir cinq cents de poudre à canon et cinq cents de poudre à mousquet, mille livres de plomb, savoir cinq cents livres en balle et cinq cents livres en saumon, et quelques moules pour faire les balles."

D'Esnambuc va décéder l'année suivante à 51 ans.

1641 : Le Commandeur de l'Ordre de Malte, Chevalier de Jérusalem, Philippe Blondel de Lonvilliers, seigneur de Poincy, a été choisi en 1638 par la Compagnie des Isles d'Amérique pour succéder à Belain d'Esnambuc comme Capitaine général : il a pris sa charge à St Christophe en 1639, modifiée par Richelieu, en tant que "Gouverneur et Lieutenant Général de sa Majesté pour toutes les Isles de l’Amérique".

De Poincy nomme gouverneur le huguenot (protestant) Le Vasseur, qui avait initié la 1ère implantation française à St Christophe, et l’envoie prendre possession de l'île de la Tortue, déjà occupée par des flibustiers et boucaniers, mais sous occupation anglaise.

Le Vasseur débarque avec 40 autres protestants chez les flibustiers, en recrute 50 majoritairement protestants et chasse les Anglais. De Poincy avait réussi de ce fait à se débarrasser à St Christophe de presque tous les protestants...

La Tortue offrait déjà un port naturel : ingénieur militaire de formation, Le Vasseur va le fortifier en faisant construire le Fort de la Roche.

1643 : Les Espagnols essayent de reprendre la Tortue, se heurtent aux nouvelles fortifications et laissent 200 morts sur le terrain...

1648 : Fin de la guerre de Trente Ans par le Traité de Whesphalie

1652 : A la Tortue, place forte des flibustiers, la gouvernance du huguenot Le Vasseur, avec de lourds impôts et une persécution contre les catholiques, a soulevé beaucoup de monde contre lui : il est victime d’un complot et assassiné par ses lieutenants Martin et Thibault…Timoléon Hotman, seigneur de Fontenay, le remplace en fin d’année avec l’appui de De Poincy.

1653 : Hotman de Fontenay envoie cette année 22 bâtiments armés en course sur les Grandes Antilles, Campêche et le Honduras

1654 : Les Espagnols ne supportent plus les expéditions des flibustiers - piratas - au départ de l'île de la Tortue : la flotte espagnole de Don Gabriel Rozas de Valle Figueroa reprend l’île et en chasse le gouverneur De Fontenay.

1657 : Après avoir échoué à prendre Hispaniola aux Espagnols, l'amiral anglais Blake s'empare de la Jamaique et donne une base aux flibustiers à Port Royal.

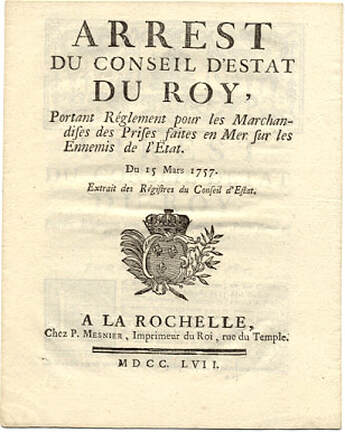

1659 : En France, Mazarin crée le Conseil des prises, présidé par l'Amiral de France et de conseillers d'Etat pour gérer les prises des corsaires.

A la Tortue, le nouveau gouverneur Deschamps du Rausset, ancien lieutenant de Le Vasseur, reprend le contrôle de l’île.

Les flibustiers peuvent reprendre leur activité...Sous sa gouvernance, François Nau, dit l’Olonnais, va prendre le commandement d'un navire et devenir l'un des pirates les plus redouté des Caraibes :

1663 : Deschamps du Rausset rentre en France pour raison de santé. Il passe par Londres pour essayer de vendre son île aux Anglais…

1664 : Deschamps du Rausset est emprisonné à la Bastille, il refuse de vendre la Tortue à la nouvelle Compagnie des Indes…

Il n’en sortira que le 15 novembre pour signer l’acte de vente contre 15.000 livres tournois.

1665 : Bertrand d’Ogeron, seigneur de la Bouère, ancien flibustier, est nommé par la Compagnie des Indes gouverneur "de l'isle de la Tortue et Coste Saint Domingue".

L’île de la Tortue va rester le fief principal des flibustiers ou pirates.

Outre la course en mer pour capturer les galions espagnols, ils vont se renforcer et organiser à partir de la Tortue des expéditions contre des villes.

1666 : Le pirate François Nau et son associé Michel le Basque, à la tête de 8 navires au départ de La Tortue, attaquent et pillent la ville de Maracaïbo au Vénézuela.

Après d'autres campagnes de pillage plus ou moins réussies, il s'échouera au Panama et finira 3 ans plus tard mangé en boucan par les indiens...

Dans un mémoire adressé au gouverneur anglais de St Christophe, le gouverneur Houel se plaint des prises faites par les Anglais pendant la guerre de Hollande : "Il demandera justice des incersions que fait la nation angloise tant contre les vaisseaux et barques de messierus de la compagnie que des habittans et sujet du roy très chrétien notamment de la prise du vaisseau la Fortune chargé de pétuns, sucres, passagers et autre choses de la prise d'une barque appartenant au nommé d'Orange habitant de la Martinique comme le pillage faire à celle de la Berlots par deux fois et a deux ou trois au sieur de la compagnie et encore a une conduite par Parisis appartenant à la dite compagnie "

1670 : Les vaisseaux du Roy ont du interdire l’accès de la Guadeloupe aux corsaires hollandais Constant et Marc Pitre.

1671 : Le gouverneur général De Baas écrit au Roy :

" Les flibustiers sont des gens sans ordre et sans discipline et qui ne sont capables d'aucune conduite dans l'exécution d'autant que le désir du gain les transporte à piller, bruler et presque déserter le meilleur des pays des Indiens "

1673 : Le gouverneur général De Baas réclame un contingent de flibustiers pour s'emparer de Corossol (Curacao). Des 500 hommes prévus, 300 embarquent sur l'Écueil ( !) qui s'échoue à Puerto Rico. Les Français tombés entre les mains des Espagnols sont en grande partie massacrés...

1674 : De Baas informe le ministre qu'il a été contraint de prendre dans ses propres fonds pour rembourser les frais d'un transport qu'il avait fait réaliser par un habitant de la Martinique dont la barque a été prise devant Marie-Galante :

" Que j'ay payer au nommé Robillard marchand en cette isle pour le payement d'une barque qui luy apartenoit perdue pour le service de sa majesté et ce service a esté que cette barque estant à Marie-Gallante lorsque 14 vaisseaux parurent au vent de l'isle, monsieur de Temericourt l'envoya en diligence à la Guadeloupe, pour en donner avis à monsieur Du lion et celuy ci sans perdre de temps me l'envoya en diligence croyant que les 14 voilles estoient l'armement de Flessingue (Hollandais) dont monsieur de Bellinzany nous avoit donné l'avis. Au retour que fit la barque à la Martinique à Marie Galante elle fit rencontre d'un capre holandois qui la prit, cette prise ayant esté bien vérifiée, le bourgeois m'en a demandé le payement "

1675 : Le Capitaine Morgan, redoutable pirate ou corsaire selon les époques, a été fait Chevalier par le Roi d’Angleterre Jacques II :

il est nommé gouverneur de la Jamaïque, dont il deviendra un des plus riches planteurs…

Le marquis Charles François d'Angennes devient corsaire à l'âge de 25 ans, après avoir vendu en 1674 son château et son titre à Françoise d'Aubigné, devenue Mme de Maintenon, maîtresse puis épouse de Louis XIV.

En octobre 1675, il quitte Nantes en tant que commandant de La Fontaine d'Or, 24 canons, accompagné du corsaire Bernard Lemoigne.

1676 : A la Tortue et à St Domingue, Jacques Neveu de Pouancey, neveu du gouverneur Bertrand d'Ogeron, devient gouverneur à sa suite, et entreprend dès son arrivée de désarmer les pirates, boucaniers et flibustiers et de favoriser la culture du sucre aux dépens de celle du tabac, deux ans après la création de la ferme du tabac et de la Compagnie du Sénégal.

Il déplacera la capitale de la partie française de St Domingue de la Tortue à Port de Paix dans la grande île l'année suivante.

Charles d'Angennes réunit une flotte de 10 navires et 800 flibustiers pour aller attaquer l'Isla Margerita, Trinidad et Cumana.

Lors de cette opération, le flibustier John Coxon s'est séparé de la flotte du marquis, il pille en juillet 1677 Santa Marta, et rentre avec ses associés à la Jamaïque, où il fait soumission au gouverneur Vaughan, en lui livrant l'évêque de Santa Marta qu'ils avaient fait prisonnier pour obtenir une rançon. En échange, il reçoit une amnistie.

Charles d'Angennes fera en 1678 la chasse aux flibustiers pour plaire au Roi, deviendra habitant sucrier en Martinique et même gouverneur de Marie Galante en 1679...

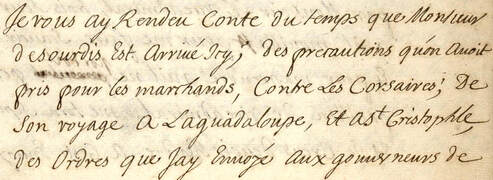

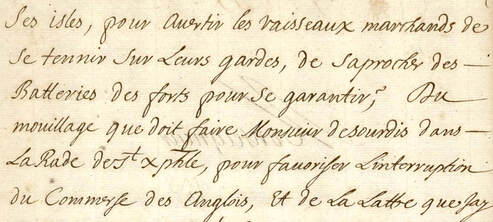

1679 : Le Gouverneur général De Blénac écrit au Secrétaire d'Estat à la Marine pour lui parler " des precautions qu'ont avoit pris pour les marchands contre les Corsaires " :

Il sera pendu par les espagnols à Tolède en 1527, mais cette première prise va encourager les pirates et corsaires français, avec le soutien discret de François 1er, en guerre avec Charles Quint...

1554 : Le corsaire français François Le Clerc, surnommé Jambe de Bois, pille Puerto Rico puis Santiago de Cuba.

1555 : Le corsaire français huguenot Jacques de Sores, surnommé l'Ange exterminateur, attaque La Havane avec 3 navires et 200 hommes : il pille la ville et brûle les églises...

1573 : Le corsaire français Guillaume Le Testut, huguenot de Dieppe, s’allie au corsaire anglais Francis Drake.

Au Panama, ils s’emparent d’un convoi espagnol d’or et d’argent en provenance du Pérou, Le Testut y laisse la vie...

1574 : On recense environ 60 navires armés en course, la majorité au départ de la Rochelle, où se sont réfugiés aussi des corsaires huguenots normands ainsi que des corsaires zélandais missionnés par Guillaume d'Orange Nassau, en rébellion contre Philippe II d'Espagne qui contrôle les Flandres.

1585 : Le corsaire Francis Drake part de Plymouth avec 29 navires et 2.300 hommes, il manque le convoi d'or espagnol devant Vigo, perd 300 hommes des fièvres, continue sur les Antilles, pille la capitale d'Hispaniola, Santo-Domingo puis Carthagène. Il revient en Angleterre en 1586 avec seulement 700 hommes en état de combattre...

1588 : Défaite de l'Invincible Armada de Philippe II d'Espagne, partie pour attaquer l'Angleterre d'Elisabeth Ier et rétablir le catholicisme...

1589 : Les corsaires anglais "sea dogs" sont si nombreux que la "flota" espagnole reste bloquée à La Havane...

1595 : Le corsaire Francis Drake, lors de sa dernière expédition, vient mouiller à Marie Galante avant de s’ancrer 3 jours en Guadeloupe.

1603 : Le normand Pierre Belain d'Esnambuc s'embarque à 18 ans comme matelot sur la barque Le Petit Argus au départ du Havre de Grâce pour le "Brazil et autres isles" : c'est le début de sa carrière de corsaire...

1610 : Le corsaire français Legrand rentre à Dieppe après avoir capturé un galion espagnol chargé d'or : ce succès relance une vague d’expéditions de ceux que l’on appelait les "Péroutiers", car tout l’or était censé venir du Pérou et les Antilles étaient aussi appelées "Isles du Pérou"…

1618 : Début de la guerre de Trente Ans, qui est au départ une guerre de religion qui va impliquer successivement toutes les monarchies européennes : les monarchies catholiques menées par les Habsbourg du Saint Empire Germanique et d'Espagne, soutenues par le Pape, entrent en guerre contre les monarchies qui autorisent le protestantisme luthérien ou calviniste : les Etats protestants du Saint Empire, les Provinces Unies(Hollande), les monarchies scandinaves.

La France de Louis XIII et Richelieu, bien que luttant contre ses propres protestants, redoute l'expansion des Habsbourg et va y participer à partir de 1635 avec la guerre franco-espagnole...

1623 : En janvier, le capitaine anglais Thomas Waerner arrive à St Christophe, qu'il connaissait déja en tant que corsaire, mais cette fois avec sa femme, son fils et une trentaine d'hommes dans un but de colonisation.

Ils sont bien accueillis par le chef Caraibe Tegramund. Ils plantent des vivres et du pétun (tabac).

Pierre Belain d’Esnambuc, "péroutier" ou corsaire normand, signe une charte-partie le 1er mai, avec Henry de Chantail, Jehan Le Vasseur et 51 autres marins pour armer le brigantin l’Espérance : " Pierre de Blain, écuyer, sieur d’Enambusc, capitaine et conducteur après Dieu du navire appelé l'Espérance, du port de cent tonneaux ou viron, étant de présent en ce port et Havre de Grâce, prêt à partir pour faire Dieu aidant le voyage du Pérou, Brésil et autres îles et parties de l’aval, ledit sieur d’Enambusc bercement audit navire, pour lui et les pages d’icelui, pour trois pleins tiers, les bourgeois victuailleurs pour un tiers, Henry de Chantail, écuyer, lieutenant audit navire pour un tiers et demi, Jehan Le Vasseur, enseigne…"

Ils partent du Hâvre de Grâce en décembre avec une soixantaine d’hommes.

Après une exploration en Guyane ou au Brésil, ils réalisent en fin d'année une première implantation à St Christophe et Jehan Le Vasseur - futur gouverneur de La Tortue - semble être resté sur place avec une trentaine d'hommes, majoritairement huguenots.

St Christophe n'était auparavant qu'une base de corsaires...

1625 : Les corsaires normands Bellain d'Esnambuc et Urbain de Rossey partent de Honfleur début mai sur le navire l’Espérance.

Arrivés aux Iles Caimans, dans un combat naval contre un galion espagnol de 30 canons, ils gagnent en dépit de leurs 4 canons, mais perdent un tiers de son équipage et leur brigantin ne tient plus la mer...

Ils décident de faire escale à St Christophe pour réparer où ils retrouvent la trentaine de Français, installés depuis un an, commandés par Le Vasseur, qui cultivent du pétun (tabac).

La colonisation française est lancée...

Après de nombreux aléas à St Christophe dont il est devenu le capitaine, D'Esnambuc va ensuite prendre possession de la Martinique puis de la Dominique en 1635, peu après la prise de possession de la Guadeloupe par Liénard de l’Olive et Duplessis d’Ossonville.

1627 : Richelieu, qui dirige le Conseil Du Roy depuis 3 ans, institue un Conseil de la Marine, qui entre-autres gère les prises des corsaires.

Début de la guerre franco-anglaise dans le cadre de la guerre de Trente Ans : les Anglais soutiennent les huguenots français, leur tentative de débarquement à l'île de Ré sera un échec et il n'arriveront pas à faire lever le siège de La Rochelle, un Traité avec la France sera signé en 1629;

1635 : La Compagnie de St Christophe est devenue la Compagnie des Isles d'Amérique.

Début de la guerre franco-espagnole, toujours dans le cadre de la guerre de Trente Ans...

Les corsaires dunkerquois - Dunkerque est alors espagnole - capturent un navire de la Compagnie de retour de St Christophe, chargé de pétun, mais aussi de documents confidentiels : craignant de ce fait une attaque de l'isle, les associés de la Compagnie des Isles d'Amérique décident d'envoyer "au plus tôt ...une barque d'avis " et de l'armement à D'Esnambuc :

" Le dit Berruyer a dit avoir fait avertir messieurs les associés qui sont à présent en cette ville pour leur faire savoir qu’il a eu avis de Dieppe par le sieur Manicher, commis de la dite Compagnie, que le navire commandé par Richer, revenant de Saint-Christophe chargé de pétun, avait été pris par les Dunkerquois, et que par lettres écrites de l’isle Saint-Christophe au dit sieur du Herteley par le sieur Gentil, commis de la Compagnie, on lui donnait avis que le vaisseau dudit Richer apportait à la Compagnie le mémoire au vrai des Français qui étaient à Saint-Christophe, de leur qualité, des armes qu’il y avait, et de l’état des forts et de ce qu’il était nécessaire de leur envoyer pour la défense et conservation de ladite île, que ces mémoires étant vus à Dunkerque, il était à croire qu’on ne manquerait pas d’y donner avis en Espagne, ce qui pourrait faire penser à surprendre ladite isle en sachant les défauts, que cette affaire méritait d’y donner ordre au plus tôt leur donnant avis de se prendre garde et leur envoyant des armes et munitions. L’affaire mise en délibération, a été résolu d’envoyer au plus tôt en l’île Saint-Christophe une barque d’avis pour les avertir de se tenir sur leurs gardes et de leur envoyer par même moyen cent mousquets avec les bandoulières et fourchettes, deux cents piques, vingt-quatre hallebardes, six cents de mèche, un millier de poudre, savoir cinq cents de poudre à canon et cinq cents de poudre à mousquet, mille livres de plomb, savoir cinq cents livres en balle et cinq cents livres en saumon, et quelques moules pour faire les balles."

D'Esnambuc va décéder l'année suivante à 51 ans.

1641 : Le Commandeur de l'Ordre de Malte, Chevalier de Jérusalem, Philippe Blondel de Lonvilliers, seigneur de Poincy, a été choisi en 1638 par la Compagnie des Isles d'Amérique pour succéder à Belain d'Esnambuc comme Capitaine général : il a pris sa charge à St Christophe en 1639, modifiée par Richelieu, en tant que "Gouverneur et Lieutenant Général de sa Majesté pour toutes les Isles de l’Amérique".

De Poincy nomme gouverneur le huguenot (protestant) Le Vasseur, qui avait initié la 1ère implantation française à St Christophe, et l’envoie prendre possession de l'île de la Tortue, déjà occupée par des flibustiers et boucaniers, mais sous occupation anglaise.

Le Vasseur débarque avec 40 autres protestants chez les flibustiers, en recrute 50 majoritairement protestants et chasse les Anglais. De Poincy avait réussi de ce fait à se débarrasser à St Christophe de presque tous les protestants...

La Tortue offrait déjà un port naturel : ingénieur militaire de formation, Le Vasseur va le fortifier en faisant construire le Fort de la Roche.

1643 : Les Espagnols essayent de reprendre la Tortue, se heurtent aux nouvelles fortifications et laissent 200 morts sur le terrain...

1648 : Fin de la guerre de Trente Ans par le Traité de Whesphalie

1652 : A la Tortue, place forte des flibustiers, la gouvernance du huguenot Le Vasseur, avec de lourds impôts et une persécution contre les catholiques, a soulevé beaucoup de monde contre lui : il est victime d’un complot et assassiné par ses lieutenants Martin et Thibault…Timoléon Hotman, seigneur de Fontenay, le remplace en fin d’année avec l’appui de De Poincy.

1653 : Hotman de Fontenay envoie cette année 22 bâtiments armés en course sur les Grandes Antilles, Campêche et le Honduras

1654 : Les Espagnols ne supportent plus les expéditions des flibustiers - piratas - au départ de l'île de la Tortue : la flotte espagnole de Don Gabriel Rozas de Valle Figueroa reprend l’île et en chasse le gouverneur De Fontenay.

1657 : Après avoir échoué à prendre Hispaniola aux Espagnols, l'amiral anglais Blake s'empare de la Jamaique et donne une base aux flibustiers à Port Royal.

1659 : En France, Mazarin crée le Conseil des prises, présidé par l'Amiral de France et de conseillers d'Etat pour gérer les prises des corsaires.

A la Tortue, le nouveau gouverneur Deschamps du Rausset, ancien lieutenant de Le Vasseur, reprend le contrôle de l’île.

Les flibustiers peuvent reprendre leur activité...Sous sa gouvernance, François Nau, dit l’Olonnais, va prendre le commandement d'un navire et devenir l'un des pirates les plus redouté des Caraibes :

1663 : Deschamps du Rausset rentre en France pour raison de santé. Il passe par Londres pour essayer de vendre son île aux Anglais…

1664 : Deschamps du Rausset est emprisonné à la Bastille, il refuse de vendre la Tortue à la nouvelle Compagnie des Indes…

Il n’en sortira que le 15 novembre pour signer l’acte de vente contre 15.000 livres tournois.

1665 : Bertrand d’Ogeron, seigneur de la Bouère, ancien flibustier, est nommé par la Compagnie des Indes gouverneur "de l'isle de la Tortue et Coste Saint Domingue".

L’île de la Tortue va rester le fief principal des flibustiers ou pirates.

Outre la course en mer pour capturer les galions espagnols, ils vont se renforcer et organiser à partir de la Tortue des expéditions contre des villes.

1666 : Le pirate François Nau et son associé Michel le Basque, à la tête de 8 navires au départ de La Tortue, attaquent et pillent la ville de Maracaïbo au Vénézuela.

Après d'autres campagnes de pillage plus ou moins réussies, il s'échouera au Panama et finira 3 ans plus tard mangé en boucan par les indiens...

Dans un mémoire adressé au gouverneur anglais de St Christophe, le gouverneur Houel se plaint des prises faites par les Anglais pendant la guerre de Hollande : "Il demandera justice des incersions que fait la nation angloise tant contre les vaisseaux et barques de messierus de la compagnie que des habittans et sujet du roy très chrétien notamment de la prise du vaisseau la Fortune chargé de pétuns, sucres, passagers et autre choses de la prise d'une barque appartenant au nommé d'Orange habitant de la Martinique comme le pillage faire à celle de la Berlots par deux fois et a deux ou trois au sieur de la compagnie et encore a une conduite par Parisis appartenant à la dite compagnie "

1670 : Les vaisseaux du Roy ont du interdire l’accès de la Guadeloupe aux corsaires hollandais Constant et Marc Pitre.

1671 : Le gouverneur général De Baas écrit au Roy :

" Les flibustiers sont des gens sans ordre et sans discipline et qui ne sont capables d'aucune conduite dans l'exécution d'autant que le désir du gain les transporte à piller, bruler et presque déserter le meilleur des pays des Indiens "

1673 : Le gouverneur général De Baas réclame un contingent de flibustiers pour s'emparer de Corossol (Curacao). Des 500 hommes prévus, 300 embarquent sur l'Écueil ( !) qui s'échoue à Puerto Rico. Les Français tombés entre les mains des Espagnols sont en grande partie massacrés...

1674 : De Baas informe le ministre qu'il a été contraint de prendre dans ses propres fonds pour rembourser les frais d'un transport qu'il avait fait réaliser par un habitant de la Martinique dont la barque a été prise devant Marie-Galante :

" Que j'ay payer au nommé Robillard marchand en cette isle pour le payement d'une barque qui luy apartenoit perdue pour le service de sa majesté et ce service a esté que cette barque estant à Marie-Gallante lorsque 14 vaisseaux parurent au vent de l'isle, monsieur de Temericourt l'envoya en diligence à la Guadeloupe, pour en donner avis à monsieur Du lion et celuy ci sans perdre de temps me l'envoya en diligence croyant que les 14 voilles estoient l'armement de Flessingue (Hollandais) dont monsieur de Bellinzany nous avoit donné l'avis. Au retour que fit la barque à la Martinique à Marie Galante elle fit rencontre d'un capre holandois qui la prit, cette prise ayant esté bien vérifiée, le bourgeois m'en a demandé le payement "

1675 : Le Capitaine Morgan, redoutable pirate ou corsaire selon les époques, a été fait Chevalier par le Roi d’Angleterre Jacques II :

il est nommé gouverneur de la Jamaïque, dont il deviendra un des plus riches planteurs…

Le marquis Charles François d'Angennes devient corsaire à l'âge de 25 ans, après avoir vendu en 1674 son château et son titre à Françoise d'Aubigné, devenue Mme de Maintenon, maîtresse puis épouse de Louis XIV.

En octobre 1675, il quitte Nantes en tant que commandant de La Fontaine d'Or, 24 canons, accompagné du corsaire Bernard Lemoigne.

1676 : A la Tortue et à St Domingue, Jacques Neveu de Pouancey, neveu du gouverneur Bertrand d'Ogeron, devient gouverneur à sa suite, et entreprend dès son arrivée de désarmer les pirates, boucaniers et flibustiers et de favoriser la culture du sucre aux dépens de celle du tabac, deux ans après la création de la ferme du tabac et de la Compagnie du Sénégal.

Il déplacera la capitale de la partie française de St Domingue de la Tortue à Port de Paix dans la grande île l'année suivante.

Charles d'Angennes réunit une flotte de 10 navires et 800 flibustiers pour aller attaquer l'Isla Margerita, Trinidad et Cumana.

Lors de cette opération, le flibustier John Coxon s'est séparé de la flotte du marquis, il pille en juillet 1677 Santa Marta, et rentre avec ses associés à la Jamaïque, où il fait soumission au gouverneur Vaughan, en lui livrant l'évêque de Santa Marta qu'ils avaient fait prisonnier pour obtenir une rançon. En échange, il reçoit une amnistie.

Charles d'Angennes fera en 1678 la chasse aux flibustiers pour plaire au Roi, deviendra habitant sucrier en Martinique et même gouverneur de Marie Galante en 1679...

1679 : Le Gouverneur général De Blénac écrit au Secrétaire d'Estat à la Marine pour lui parler " des precautions qu'ont avoit pris pour les marchands contre les Corsaires " :

" Il a demandé aux vaisseaux marchands de se tennir sur leurs gardes, de saprocher des batteries des forts pour se garantir"...

1683 : Le forban flamand Laurens de Graaf, les français Grammont et Tristan, associés au hollandais Van Horn, partis de la Tortue avec 1200 hommes, attaquent et pillent Vera Cruz.

1685 : Les flibustiers français sont au sommet de leur puissance, avec 1.875 hommes pour 17 navires dont 2 de plus de 50 canons.

1688 : Une charte-partie est signée entre le Capitaine Charpin, associé au forban Laurens de Graaf, et son équipage :

" M. Charpin, commandant la Sainte-Rose, et son équipage qui sont convenus entre eux de lui donner dix lots pour lui, que pour son commandement et pour son navire.

Tous les bâtiments pris en mer ou à l'ancre portant huniers qui ne se donneront point voyage; les bâtiments seront brûlés et les agrès seront pour le bâtiment de guerre.

Tous les bâtiments pris, le capitaine aura le choix; et le non-choix demeurera à l'équipage sans que le capitaine y puisse rien prétendre.

Le capitaine se réserve ses chaudières et son canot de guerre; et les chaudières qui seront prises seront pour l'équipage.

Tous bâtiments pris hors de la portée du canon avec les canots de guerre seront pillage. Tous ballots entamés entre deux ponts ou au fond de cale, pillage.

Or, argent, perle, diamant, musc, ambre, civette et toutes sortes de pierreries, pillage.

Celui qui aura la vue des bâtiments aura 100 pièces de 8 si la prise est de valeur ou double pillage.

Tout homme estropié au service du bâtiment aura 600 pièces de 8 ou 6 nègres a choix s'il s'en prend.

Tout homme convaincu de lâcheté perdra son voyage.

Tout homme faisant faux serment et convaincu de vol perdra son voyage et sera dégradé sur la première caye.

Tout canot de guerre qui sortira en course qui prendra au-dessus de 500 pièces sera pour l'équipage dudit canot.

Tous nègres et autres esclaves qui seront pris par le canot reviendront au pied du mât.

Pour les Espagnols qui ne seront point guéris, étant arrivé en lieu, l'équipage s'oblige de donner une pièce de 8 pour lesdits malades pour le chirurgien par jour l'espace de 3 mois étant arrivé à terre.

M. de La Borderie et M. Jocom se sont obligés de servir l'équipage de tout ce qui leur sera nécessaire pendant le voyage; et l'équipage s'oblige de leur donner 180 pièces de 8 pour leur coffre; et ceux des chirurgiens qui seront pris avec les instruments qui ne seront point garnis d'argent seront pour le chirurgien.

Ladite charte ne pourra se casser ni annuler que nous n'ayons fait voyage tous ensemble.

Fait à l'île à Vache, ancré et affourché le 18 de février 1688.

Ainsi signé : Jean Charpin et Mathurin Desmarestz, quartier-maître de l'équipage."

En décembre, 2 corsaires de " Biscaye " (donc de Bayonne), après avoir attaqué St Christophe, la Grenade et la Dominique, pillent les Saintes.

Le gouverneur Hincelin écrit : " Les Sainctes ont esté pillés huit jours apres mes ordres donnez pour faire bonne garde "

1689 : Le gouverneur de la Guadeloupe Hinselin écrit le 1er janvier : " De la Grenade ces navires sont venus terrir sous Dominique ou ayant pris environ vingt négres de la Martinique des ouvriers françois et deux mulatres créoles de cette isle ils ont obligé ces derniers de les mener dans les Saintes ou avec deux barques qu'ils detacherent ils ont mis soixante hommes à terre une heure devant le jour "

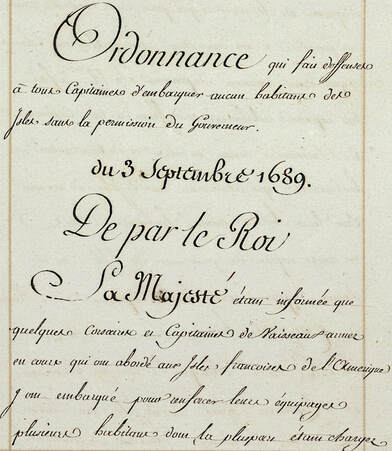

Le gouverneur général, le comte de Blénac écrit : " Sa majesté estant informée que quelques corsaires et capitaines de vaisseaux armez en course qui ont abordé aux isles françoises de l‟Amérique ont embarqué pour renforcer leur equipage plusieurs habitants dont la pluspart estant chargé de dettes se sont servi de cette occasion pour le dispenser de les payer ce qui peut dans la suite causer un préjudice en une diminution considérable aux colonies".

Le Roi prend en réponse une Ordonnance qui "fais deffense à tous Capitaines d'embarquer aucun habitant des Isles sans la permission du Gouverneur"

1683 : Le forban flamand Laurens de Graaf, les français Grammont et Tristan, associés au hollandais Van Horn, partis de la Tortue avec 1200 hommes, attaquent et pillent Vera Cruz.

1685 : Les flibustiers français sont au sommet de leur puissance, avec 1.875 hommes pour 17 navires dont 2 de plus de 50 canons.

1688 : Une charte-partie est signée entre le Capitaine Charpin, associé au forban Laurens de Graaf, et son équipage :

" M. Charpin, commandant la Sainte-Rose, et son équipage qui sont convenus entre eux de lui donner dix lots pour lui, que pour son commandement et pour son navire.

Tous les bâtiments pris en mer ou à l'ancre portant huniers qui ne se donneront point voyage; les bâtiments seront brûlés et les agrès seront pour le bâtiment de guerre.

Tous les bâtiments pris, le capitaine aura le choix; et le non-choix demeurera à l'équipage sans que le capitaine y puisse rien prétendre.

Le capitaine se réserve ses chaudières et son canot de guerre; et les chaudières qui seront prises seront pour l'équipage.

Tous bâtiments pris hors de la portée du canon avec les canots de guerre seront pillage. Tous ballots entamés entre deux ponts ou au fond de cale, pillage.

Or, argent, perle, diamant, musc, ambre, civette et toutes sortes de pierreries, pillage.

Celui qui aura la vue des bâtiments aura 100 pièces de 8 si la prise est de valeur ou double pillage.

Tout homme estropié au service du bâtiment aura 600 pièces de 8 ou 6 nègres a choix s'il s'en prend.

Tout homme convaincu de lâcheté perdra son voyage.

Tout homme faisant faux serment et convaincu de vol perdra son voyage et sera dégradé sur la première caye.

Tout canot de guerre qui sortira en course qui prendra au-dessus de 500 pièces sera pour l'équipage dudit canot.

Tous nègres et autres esclaves qui seront pris par le canot reviendront au pied du mât.

Pour les Espagnols qui ne seront point guéris, étant arrivé en lieu, l'équipage s'oblige de donner une pièce de 8 pour lesdits malades pour le chirurgien par jour l'espace de 3 mois étant arrivé à terre.

M. de La Borderie et M. Jocom se sont obligés de servir l'équipage de tout ce qui leur sera nécessaire pendant le voyage; et l'équipage s'oblige de leur donner 180 pièces de 8 pour leur coffre; et ceux des chirurgiens qui seront pris avec les instruments qui ne seront point garnis d'argent seront pour le chirurgien.

Ladite charte ne pourra se casser ni annuler que nous n'ayons fait voyage tous ensemble.

Fait à l'île à Vache, ancré et affourché le 18 de février 1688.

Ainsi signé : Jean Charpin et Mathurin Desmarestz, quartier-maître de l'équipage."

En décembre, 2 corsaires de " Biscaye " (donc de Bayonne), après avoir attaqué St Christophe, la Grenade et la Dominique, pillent les Saintes.

Le gouverneur Hincelin écrit : " Les Sainctes ont esté pillés huit jours apres mes ordres donnez pour faire bonne garde "

1689 : Le gouverneur de la Guadeloupe Hinselin écrit le 1er janvier : " De la Grenade ces navires sont venus terrir sous Dominique ou ayant pris environ vingt négres de la Martinique des ouvriers françois et deux mulatres créoles de cette isle ils ont obligé ces derniers de les mener dans les Saintes ou avec deux barques qu'ils detacherent ils ont mis soixante hommes à terre une heure devant le jour "

Le gouverneur général, le comte de Blénac écrit : " Sa majesté estant informée que quelques corsaires et capitaines de vaisseaux armez en course qui ont abordé aux isles françoises de l‟Amérique ont embarqué pour renforcer leur equipage plusieurs habitants dont la pluspart estant chargé de dettes se sont servi de cette occasion pour le dispenser de les payer ce qui peut dans la suite causer un préjudice en une diminution considérable aux colonies".

Le Roi prend en réponse une Ordonnance qui "fais deffense à tous Capitaines d'embarquer aucun habitant des Isles sans la permission du Gouverneur"

1690 : L'intendant général Dumaitz écrit : " Monsieur Auger demanda du secours et que je propose d'y convoyer des vaisseaux ainsy ces philibustiers ne couroient aucun risque de perdre leur temps n'y leur armement et auroient fortifié cette isle non seulement par le nombre qu'ils auroient augmenté des combattant mais encore par la prevention que les anglois ont de leur bravoure qui n'est pourtant pas de mieux fondées "

" Celuy qui est à la teste des cent quatre-vingt philibustiers demandé par monsieur de Guitaud nommé Desmaretz estant entièrement dévoué à sieur le comte de Blenac et parmy ce nombre de philibustiers y ayant aussy plus de trente hommes creols de la dite isle de Saint-Christophe qui auroient eté capables dans la veue de secourir leur famille et défendre leur biens "

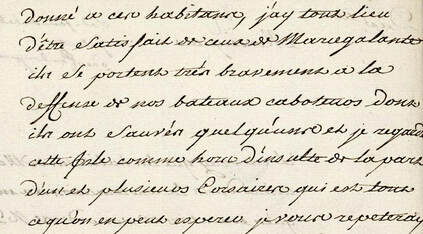

" Le 8 de may le sieur de Gemosat escrivit a monsieur le comte de Blénac qu'un habitant de la Gardeloupe que les anglois avoient pris à Mariegalante et renvoyé icy avec d'autres de cette isle disoit que dans le temps qu'il estoit prisonnier les anglois luy avoient leu une lettre qu'un nommé de Louvre de la Gardeloupe leur avoit ecrit qu'il n'y avoit que deux milliers de poudre dans la susditte isle. Le sieur de Gémosat luy mandoit encore que le maistre de la barque que Desmaretz philibustier luy avoit envoyé pour luy apporter son dixième des prises qu'ils avoient faittes enlevoit plusieurs habitants"...

Il est probable que le "philibustier" Desmaretz ait été le descendant du Louis Desmaretz recensé en 1666 à Marie-Galante, et donc une branche de la famille ira s'installer à St Martin...

1692 : Du Casse est nommé gouverneur de St Domingue, dont il reprend le contrôle après la défaite face aux espagnols l'année pécédente. Sous sa gouvernance, l'île va passer en 4 ans de 400 habitants portant armes à 1500 plus 1100 flibustiers, dont les capitaines Lesage, Leduc, de Brach, Godefroy, etc...

Profitant du tremblement de terre du 7 juin, les flibustiers prennent 900 noirs sur les côtes de Jamaique...

1693 : Du Casse écrit une lettre au ministre de la Marine Louis Phélypeaux de Pontchartrain : il explique qu'il ne reste plus que 70 flibustiers sur l'île de la Tortue, et qu'ils se fait fort de les sortir de leur fainéantise, pour les installer à Saint-Domingue…

Le port d'attache des flibustiers va se déplacer sur Le Petit Goâve dans la grande île de St Domingue.

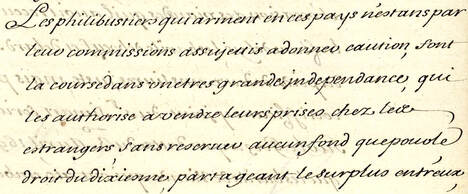

Dans une lettre, l'intendant Dumaitz accuse les "philibustiers" de trop grande indépendance, ils ont donc des commissions de course, il s'agit bien de corsaires "françois"...

" Celuy qui est à la teste des cent quatre-vingt philibustiers demandé par monsieur de Guitaud nommé Desmaretz estant entièrement dévoué à sieur le comte de Blenac et parmy ce nombre de philibustiers y ayant aussy plus de trente hommes creols de la dite isle de Saint-Christophe qui auroient eté capables dans la veue de secourir leur famille et défendre leur biens "

" Le 8 de may le sieur de Gemosat escrivit a monsieur le comte de Blénac qu'un habitant de la Gardeloupe que les anglois avoient pris à Mariegalante et renvoyé icy avec d'autres de cette isle disoit que dans le temps qu'il estoit prisonnier les anglois luy avoient leu une lettre qu'un nommé de Louvre de la Gardeloupe leur avoit ecrit qu'il n'y avoit que deux milliers de poudre dans la susditte isle. Le sieur de Gémosat luy mandoit encore que le maistre de la barque que Desmaretz philibustier luy avoit envoyé pour luy apporter son dixième des prises qu'ils avoient faittes enlevoit plusieurs habitants"...

Il est probable que le "philibustier" Desmaretz ait été le descendant du Louis Desmaretz recensé en 1666 à Marie-Galante, et donc une branche de la famille ira s'installer à St Martin...

1692 : Du Casse est nommé gouverneur de St Domingue, dont il reprend le contrôle après la défaite face aux espagnols l'année pécédente. Sous sa gouvernance, l'île va passer en 4 ans de 400 habitants portant armes à 1500 plus 1100 flibustiers, dont les capitaines Lesage, Leduc, de Brach, Godefroy, etc...

Profitant du tremblement de terre du 7 juin, les flibustiers prennent 900 noirs sur les côtes de Jamaique...

1693 : Du Casse écrit une lettre au ministre de la Marine Louis Phélypeaux de Pontchartrain : il explique qu'il ne reste plus que 70 flibustiers sur l'île de la Tortue, et qu'ils se fait fort de les sortir de leur fainéantise, pour les installer à Saint-Domingue…

Le port d'attache des flibustiers va se déplacer sur Le Petit Goâve dans la grande île de St Domingue.

Dans une lettre, l'intendant Dumaitz accuse les "philibustiers" de trop grande indépendance, ils ont donc des commissions de course, il s'agit bien de corsaires "françois"...

Dans une autre lettre, il nous donne le nom de quelques corsaires français opérant aux Antilles : " Fleurisson de Bourdeaux, Guillemet de la Rochelle, Debecq et Rambalde de Nantes, lesquels se sont precaussionnez de commission en guerre pour s'exepter de partir le premier Mars avec les autres bastimens marchands mais leurs équipages estans a peine de quarante, ils ne peuvent aller faire la course qu'à la coste de Carack ou dans le golphe de la Trinité des espagnols pour y surprendre quelques barques ou brigantins qui y négocient du cacao "

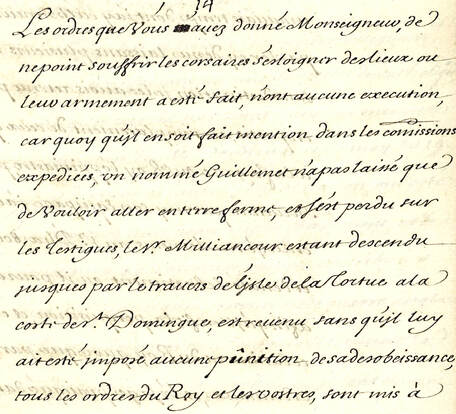

1694 : L'année suivante, le même Dumaitz se plaint toujours des corsaires qui s'éloignent du lieu de leur armement, contrairement aux ordres, et sans punition pour leur désobéissance...

1694 : L'année suivante, le même Dumaitz se plaint toujours des corsaires qui s'éloignent du lieu de leur armement, contrairement aux ordres, et sans punition pour leur désobéissance...

Le gouverneur général De Blénac s'oppose à lui : " Je connus que son intention estoit d'establir les classes dans les isles pour avoir droit de former les équipages de ceux qui vont en course, à la pesche et à la chasse. Je lui dis qu‟il feroit comme il voudroit que monsieur Du Maitz par ses mauvais traitements en avoit chassé Desmaraits et Montauban armez de deux cents hommes chacun "

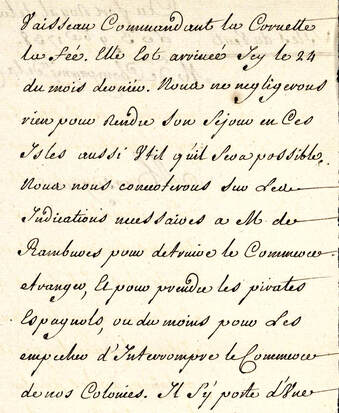

De Blénac nous renseigne aussi sur les corsaires de la Guadeloupe et Marie-Galande : " Cet armement estant découvert la plus grande partie ne passa pas le gros morne de la Guadeloupe quy estoit leur rendez vous car ils avoient changé celuy de Marie-Galande, ceux quy estoient sortis de la Guadeloupe y retournèrent sans aller plus loing, et la Touche, Collard et Mareschal icy, et la corvette et Pinel dans les Vierges et Saint-Thomas "

Le 8 juin, Du Casse quitte Le Petit-Goâve à St Domingue avec 22 vaisseaux et 1 500 hommes, en majorité corsaires, pour attaquer la Jamaique, d'où ils pillent 50 sucreries, ramènent de l'indigo et 3000 esclaves...

1695 : Le même De Blénac est toujours convaincu d'avoir le contrôle sur les corsaires : " Ils consistent en ce que l'usage ou il est de donner des commissions aux corsaires de cette isle qui sont tous flibustiers et les meilleurs sujets qu'il ait pour la deffence de l'isle luy donne occasion de les connoistre de les tenir en bride sous son obeissance et de disposer d'eux pour tous les services où il les croit nécessaires ne leur donnant congez que pour peu de temps comme deux mois et demy afin de les avoir souvent dans l'isle "

De Blénac sera suspecté de contrebande, suite à la saisie de documents compromettants sur un bateau ennemi capturé à St Thomas et pourrait avoir profité des prises des corsaires…Il arrivera à se disculper aux yeux du Roi avant de mourir...

Le R.P. Labat écrira plus tard : " Le jeudi quatrième de mars 1695, j'allais rendre visite à notre voisin M Pinel capitaine de flibustier, commandant une corvette de six canons appelée la Malouine ou la Volante. Il étoit arrivé la veille avec deux vaisseaux anglois qu'il avoit pris au vent de la Barbade, l'un de douze canons et l'autre de dix huit, venant à droiture d'Angleterre très richement chargé. Notre père supérieur m'arrêta pour assister à une grande messe que les flibustiers de M Pinel devoient faire chanter le jour suivant et à laquelle ils devoient communier en execution d'un voeu qu'ils avoient pris ces deux vaisseaux anglois "

1696 : Le 11 mars, dans son Estat de la Guadeloupe, le gouverneur Auger écrit : " Les cayes ou récifs qui reignent de la Grande Terre vers la Guadeloupe forment ce grand cul de sac elles ont des islets en dehors et en dedans couverts de bois où les canots d'Antigues soutenus de barque se cachent pour surprendre les establisements d'où ils enlèvent les négres "

Dans un mémoire du 16 mai, le nouvel intendant général Robert, arrivé pour remplacer Du Maitz avec le nouveau gouverneur général D'Amblimont, écrit : " Il ne sera fait aucun changement dans l'exécution de l'arrest qui establit les droits de monsieur l'amiral dans ces isles ; jusqu'à présent il a esté executé dans tout son contenu et on s'attache a limiter aux corsaires le temps de leur sorties et l'estendue de leurs croisières ; à la vérité feu monsieur de Blénac a voulu se faire payer le dixième des prises faites sous sa commission et amenées icy depuis l'arrivée et l'enregistrement du dit arrest "...

Dans un mémoire au Roi du 12 octobre, le même intendant général propose d’évacuer Marie-Galante, St Barthelemy et St Martin "ne voulant point dans l'etat ou sont les choses a l'egard de Marie-galante, St Barthelemy et St Martin, y laisser les français exposés aux insultes des ennemis, elle désire que le dit Sr d'Amblimont et luy les en fassent retirer incessement et passer aux isles…de la Guadeloupe et la Martinique, sans laisser personne dans les dittes isles, et il faut envoyer visiter de tems en tems pour savoir si les ennemis n'y avoient point quelques desseins, pour en ce cas les en chasser"…

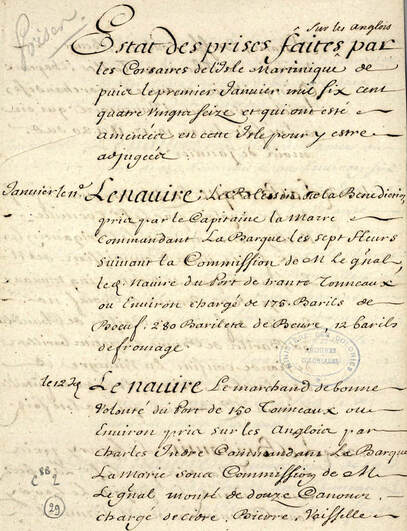

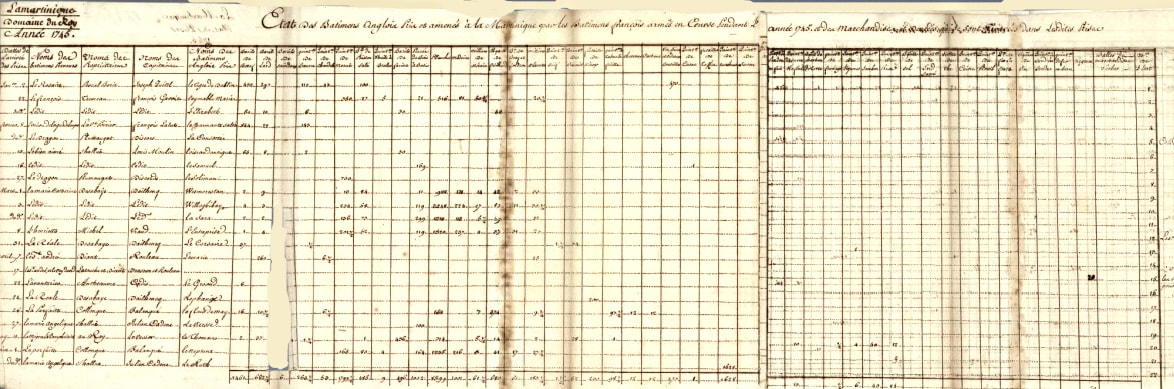

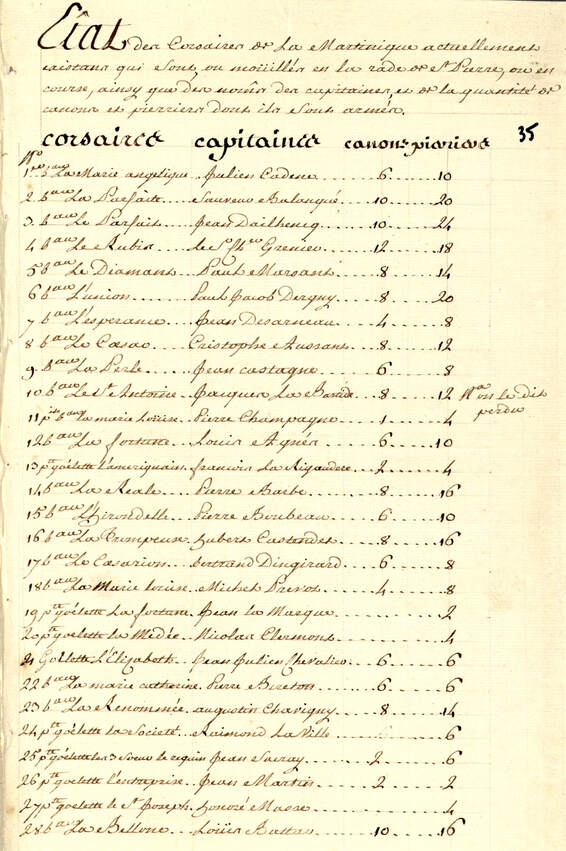

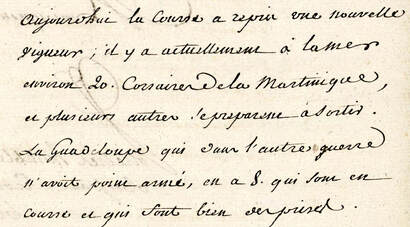

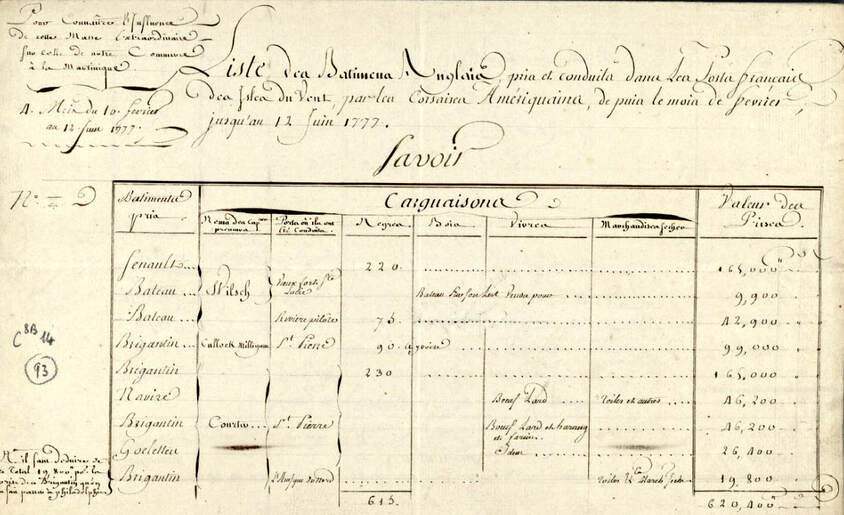

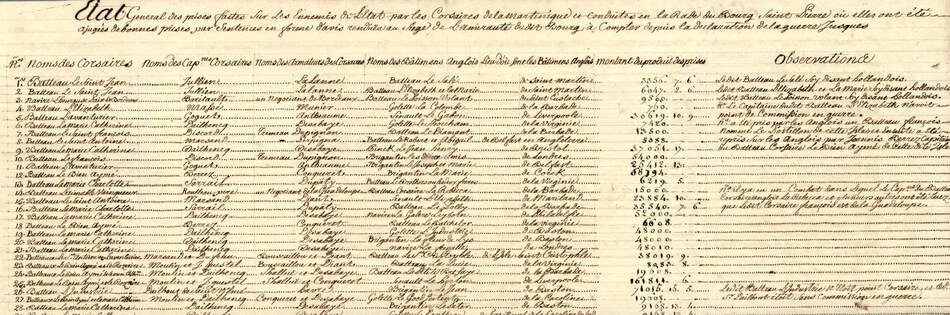

Un "État des prises faites sur les Anglais par les corsaires de la Martinique" montre que les corsaires de la Martinique ont pris 24 navires anglais entre le 11 janvier et le 15 mai, il détaille leur chargement :

De Blénac nous renseigne aussi sur les corsaires de la Guadeloupe et Marie-Galande : " Cet armement estant découvert la plus grande partie ne passa pas le gros morne de la Guadeloupe quy estoit leur rendez vous car ils avoient changé celuy de Marie-Galande, ceux quy estoient sortis de la Guadeloupe y retournèrent sans aller plus loing, et la Touche, Collard et Mareschal icy, et la corvette et Pinel dans les Vierges et Saint-Thomas "

Le 8 juin, Du Casse quitte Le Petit-Goâve à St Domingue avec 22 vaisseaux et 1 500 hommes, en majorité corsaires, pour attaquer la Jamaique, d'où ils pillent 50 sucreries, ramènent de l'indigo et 3000 esclaves...

1695 : Le même De Blénac est toujours convaincu d'avoir le contrôle sur les corsaires : " Ils consistent en ce que l'usage ou il est de donner des commissions aux corsaires de cette isle qui sont tous flibustiers et les meilleurs sujets qu'il ait pour la deffence de l'isle luy donne occasion de les connoistre de les tenir en bride sous son obeissance et de disposer d'eux pour tous les services où il les croit nécessaires ne leur donnant congez que pour peu de temps comme deux mois et demy afin de les avoir souvent dans l'isle "

De Blénac sera suspecté de contrebande, suite à la saisie de documents compromettants sur un bateau ennemi capturé à St Thomas et pourrait avoir profité des prises des corsaires…Il arrivera à se disculper aux yeux du Roi avant de mourir...

Le R.P. Labat écrira plus tard : " Le jeudi quatrième de mars 1695, j'allais rendre visite à notre voisin M Pinel capitaine de flibustier, commandant une corvette de six canons appelée la Malouine ou la Volante. Il étoit arrivé la veille avec deux vaisseaux anglois qu'il avoit pris au vent de la Barbade, l'un de douze canons et l'autre de dix huit, venant à droiture d'Angleterre très richement chargé. Notre père supérieur m'arrêta pour assister à une grande messe que les flibustiers de M Pinel devoient faire chanter le jour suivant et à laquelle ils devoient communier en execution d'un voeu qu'ils avoient pris ces deux vaisseaux anglois "

1696 : Le 11 mars, dans son Estat de la Guadeloupe, le gouverneur Auger écrit : " Les cayes ou récifs qui reignent de la Grande Terre vers la Guadeloupe forment ce grand cul de sac elles ont des islets en dehors et en dedans couverts de bois où les canots d'Antigues soutenus de barque se cachent pour surprendre les establisements d'où ils enlèvent les négres "

Dans un mémoire du 16 mai, le nouvel intendant général Robert, arrivé pour remplacer Du Maitz avec le nouveau gouverneur général D'Amblimont, écrit : " Il ne sera fait aucun changement dans l'exécution de l'arrest qui establit les droits de monsieur l'amiral dans ces isles ; jusqu'à présent il a esté executé dans tout son contenu et on s'attache a limiter aux corsaires le temps de leur sorties et l'estendue de leurs croisières ; à la vérité feu monsieur de Blénac a voulu se faire payer le dixième des prises faites sous sa commission et amenées icy depuis l'arrivée et l'enregistrement du dit arrest "...

Dans un mémoire au Roi du 12 octobre, le même intendant général propose d’évacuer Marie-Galante, St Barthelemy et St Martin "ne voulant point dans l'etat ou sont les choses a l'egard de Marie-galante, St Barthelemy et St Martin, y laisser les français exposés aux insultes des ennemis, elle désire que le dit Sr d'Amblimont et luy les en fassent retirer incessement et passer aux isles…de la Guadeloupe et la Martinique, sans laisser personne dans les dittes isles, et il faut envoyer visiter de tems en tems pour savoir si les ennemis n'y avoient point quelques desseins, pour en ce cas les en chasser"…

Un "État des prises faites sur les Anglais par les corsaires de la Martinique" montre que les corsaires de la Martinique ont pris 24 navires anglais entre le 11 janvier et le 15 mai, il détaille leur chargement :

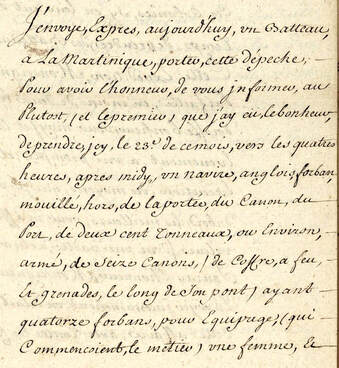

1697 : Le 1er avril, la flotte menée par Jean Bernard de Pointis quitte le port de Petit Goâve à Saint-Domingue et arrive en vue de Carthagène le 13 avril, avec 1 200 hommes venus de Brest, accompagnée d'environ 650 flibustiers et 400 Noirs affranchis fournis par Du Casse : le pillage de Carthagène durera 1 mois...

En moins de 10 ans, les armateurs de St Malo ont construit 17 navires corsaires, avec en moyenne 1 canon pour 10 tonneaux...

En moins de 10 ans, les armateurs de St Malo ont construit 17 navires corsaires, avec en moyenne 1 canon pour 10 tonneaux...

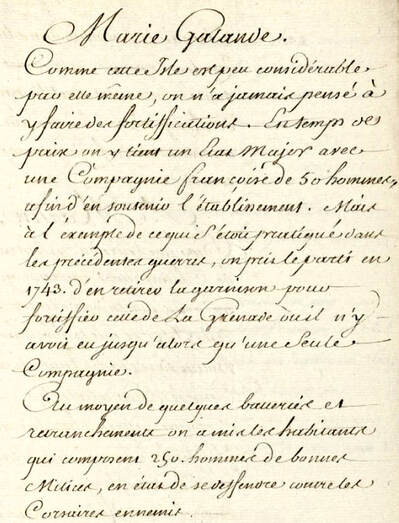

1698 : Le gouverneur Auger est chargé de proposer l’évacuation de Marie-Galante : il redoute que l’île devienne alors un repaire de corsaires, il préférerait qu’on la repeuple avec des engagés. Il envoie le 16 juin à l’Intendant des Isles d’Amérique, François Roger Robert, un mémoire sur les inconvénients résultant de l'abandon de cette île et les avantages de son repeuplement.

Le Roi Louis XIV réagit en autorisant un retour partiel des Marie-galantais, sous la menace d’un déplacement sur St Christophe à la moindre menace :

" Lorsque sa Majesté a fait degrader les isles de Marie galande, St Barthelemy et St Martin elle y a esté bien moins excitée par les risques que les habitans couroient d'estre enlevez par les petits corsaires ennemis, que par le desir de fortiffier les colonies de la Martinique, et de la Guadeloupe…"

" Désire que les srs. Damblimont et Robert apportent tous leurs soins pour destourner les habitants de St Martin, et de St Barthelemy d'y retourner, voulant bien que ceux de Marie galande s'y restablissent a cause de la proximité de la Guadeloupe, si cependant ils ne peuvent par toutes les considerations qu'ils marquent les en empescher absolument, son intention est qu'ils leurs declarent qu'ils n'y seront point regardez comme des colonies separées de St. Christophe, et qu'au premier evenement de guerre avec quelques unes des nations qui ont des establissements dans l'Amerique, ils en seront enlevez et transportez dans cette isle pour aider a la défendre, et ne pas rester exposez a estre insultez par les moindres corsaires qui oseront l'entreprendre. "

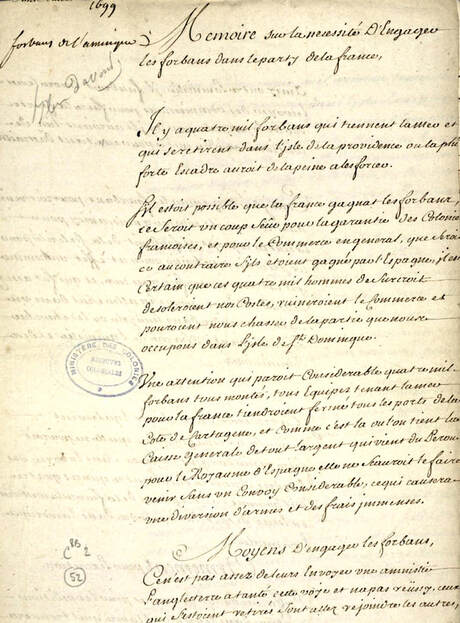

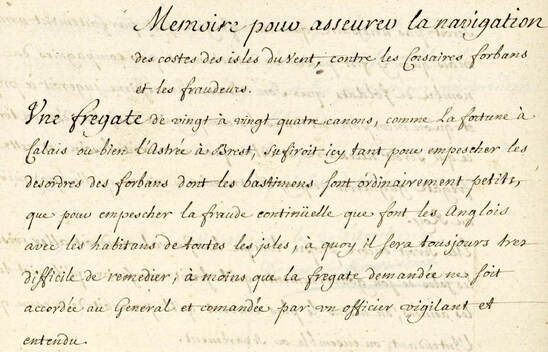

1699 : Un "Mémoire sur la nécessité d'Engager les forbans dans le party de la France" est présenté par le gouverneur général des Isles d'Amérique, le comte d'Amblimont : il propose de recruter les "quatre mil forbans qui tiennent la mer et se retirent dans l'isle de la Providence" (Bahamas) et de leur donner une commission pour faire la guerre aux Anglais au nom de la France...

1701 : Début de la Guerre de Succession d’Espagne : la France a mis le Bourbon Philippe V sur le trône d'Espagne, les Anglais alliés aux Hollandais et aux Autrichiens vont lui déclarer la guerre : ce sera la dernière guerre de Louis XIV.

La guerre va sortir d'Europe et va se développer aussi aux Antilles, en particuliers aux mains des corsaires...

1702 : Les corsaires de Martinique vient en aide à la Guadeloupe assiégée par les Anglais, le gouverneur général par intérim De Gabaret écrit le 22 aôut : " Nous avons de petits corsaires dans cette isle monseigneur qui ont déjà commencé à faire des prises. La première a esté une petite fregatte qui avoit aporté à la Barbade la nouvelle de la déclaration de la guerre et portoit son retournant la prise de la partie françoise de Saint-Christophe. Il y avoit dans cette frégatte environ quarante hommes qu'une de nos barques a enlevé a l'abordage. Il y a eu sept anglois tuez tous officiers et plusieurs blessé. Nos gens n'ont eu qu'un homme tué et quatre blasés. Cette action est toute des plus vigoureuses "

Le 27 septembre, le nouveau gouverneur général Machault de Belmont écrit : " Jusqu'à présent il n'y a point eu de vaisseau destiné pour rester icy ils vont tous à Saint-Domingue et nous avons le chagrin de voir des fregates angloises faire le tour de l'isle et enlever des barques sans pouvoir y remédier "

A Marie-Galante, des corsaires Anglais attaquent début octobre : ils brûlent la sucrerie et les bâtiments des De Boisseret et enlèvent " les habitans et les noirs ".

Sur ordre du gouverneur général, la plupart des habitants restants sont évacués le 15 sur la Grande Terre, avec Bonaventure de Boisfermé muté comme Commandant en Guadeloupe. Ils y resteront 3 ans, constamment menacés par la famine.

Le 25 novembre, le gouverneur Auger demande de nouveau l'établissement d'une Amirauté en Guadeloupe, qui en adjugeant les prises des corsaires de Guadeloupe permettrait d'employer les jeunes gens de l'île à la course et les retiendrait au pays, alors qu'ils partent avec les corsaires de Martinique et ne reviennent plus.

De Gabaret écrit fin novembre : " Nos flibustiers prennent toujours quelque batimants mais non comme de l'autre guerre il faut que les enemis ne navigue pas tamps car nous avons aprezant dix batimants dehors et trois ou quatre qui sortiront cette semenne, en voila un qui arrive qui amene un vesseau de deux cans tonnos venant de Londre pour la Jamaïque "

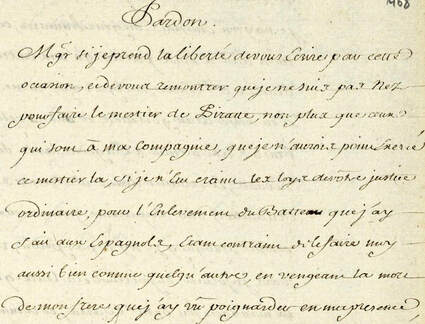

1703 : Le père Labat parle du corsaire Daniel, devenu pirate à la fin de la guerre de Succession d'Espagne :

" Nous apprimes que la barque qui nous avoit donné chasse à la Beate etoit montée par un de nos capitaines François appelé Daniel qui avoit environ quatre vingt hommes avec lui. Il avoit enlevé depuis trois mois une barque dans laquelle il y avoit quatre de ses negres. On avoit écrit à monsieur Vambel que Daniel avoit donné un de ses negres au père Lucien Carme, curé des Saintes auprés de la Guadeloupe.

Nous connoissons tous Daniel et assurement il ne nous eut fait aucun déplaisir ni à un de ses gens qui étoient de nos flibustiers, qui n'avoient pu se resoudre à se remettre au travail quand le métier de la course ne fut plus permis après la Paix de Riswick.

Cela est ordinaire dans les isles ou pour mieux dire si commun tant chez nous que chez les autres nations qu'il est comme passé en coutume "...

1704 : Le gouverneur général Machault de Bellemont écrit : " J'ay esté détaché dans une barque pour tenir croisière et de garde coste au commencement de cette guerre et escorter et convoyer les colonies de Saint Martin, de Saint Barthèlèmy, de Saint Christophe et de Marie Galante, j'estoit dans l'action qui se passe dans l'isle de la Dominique pendant tout un jour en convoyant monsieur de Boisfermé contre deux corsaires anglois de 12 et 8 canons "

1706 : Le même gouverneur général exprime les craintes des habitants : " Comme depuis le départ de l'escadre de monsieur d'Iberville les ennemis commancent à faire des courses frequentes sur les batimens de sa majesté même avec succez prenant de temps en temps des barques qui naviguent d'une isle à l'autre en sorte que les commercants estant d'autant plus intimidés "

L'intendant Mithon de Senneville, neveu du corsaire Charles d'Angennes, écrit dans un mémoire :

" Ces flibustiers sont au nombre de 1200 à 1300 composé de trois sortes de gens, la première de jeunes gens du pays qui veullent aller eprouver leur valeur et se faire estimer mais ce n'est que la moinde partie de la flibuste, les autres sont de pauvres habitants et artisans du pays libertins et des engagers qui ne veullent point s'assujettir au travail et aiment mieux aller tenter fortune au péril de leur vie, les matelots deserters des vaisseaux marchands font la troisième partie et je crois la plus forte de la flibuste, quelque soin que l'on prenne pour les découvrir et pour les en punir ils se déguisent, changent de nom et nous trompent, il est difficile de remédier a cet acte aucun de ces flibustiers n'étant enregistrez ;

le seul moyen d'y parvenir seroit d'obliger tous les dits flibustiers de venir prendre des bilets du commandant pour faire la course en deffendant aux capitaines d'en prendre aucun sans billet ; on les assujetiroient insensiblement et ne formeroit comme des classes.

Cette discipline seroit très avantageuses aux isles, on viendroit a bout de scavoir ou les prendre quand on en a besoin et il y auroit bien moins de deserteurs ce n'est pourtant pas un grand mal qu'il y ay de ces deserteurs, les isles s'en trouvent fortiffiées mais il en faut empêcher l'excez "...

1708 : Le 20 février, un navire marchand chargé et en partance pour la France est capturé par 2 corsaires anglais.

En effet, les corsaires anglais croisent sous le vent de la Guadeloupe, interdisant en particulier tout commerce avec la Martinique : le gouverneur Cloche de la Malmaison réclame la présence de vaisseaux du Roi pour leur donner la chasse.

A Marie-Galante, nouvelle attaque de l’île par un corsaire anglais avec la complicité d’un habitant, Louis Duval, dans une lettre du 30 mars, Mr de la Malmaison écrit : " Un corsaire anglois fit descente en l'isle de Marie Galante au quartier du Vieux Fort conduit par un fugitif de cette isle qui s'estoit quelque jours avant retiré en l'isle de Montsara ... ils ont pris trois barques marchandes allant et venant et enlevé environ soixante tete de neigre "

1710 : Le gouverneur De Gabaret écrit le 14 octobre : " Un de nos bateaux corsaires nommé le Dangereux commandé par le nommé du Moulin appris le 20° d'aoust dernier un bateau corsaire anglois dans lequel il y avoit 34 hommes et 4 canons et la conduit icy …

Le 10° septembre le Ruby batteau corsaire monté par Du Plessis et le batteau la Mignone monté par Clergeau ont pris un autre batteau corsaire anglois de 24 hommes et 4 canons et l'ont conduit icy pareillement "

Le même écrit dans un mémoire depuis la Martinique le 12 décembre : " Il y a dans la dite isle environ 1000 à 1200 flibustiers qui ne sont point compris dans les recensements et sur lesquels cependant l'on peut compter tant pour le nombre que pour une action étant tous gens aggueris et desquels on peut se servir utilement dans les occasions "

" A l'égard des flibustiers, lorsque l'on s'en sert l'on en forme des compagnies qui sont commandées par les capitaines corsaires si l'on se servait de tous et en corps il faudrait de nécessité un officier major pour les commander et être à leur tête pour les contenir faute de quoi il serait difficile de le tenir dans l'obéissance si cependant on les séparait en quatre corps de 300 chacun supposé qu'ils fussent 1200, l'on s'en servirait merveilleusement bien dans les occasions pour attaquer ou soutenir un choc et surtout étant soutenu par les troupes et milices qui les obligeraient de se rallier s'ils étaient obliger de plier "

" Pendant la guerre une grande partie des marchands et négociants arment des batiments de toute espéce pour faire la course et qui y fait rester nombre de flibustiers et matelots et d'autres ont des barques ou autres batiments qui naviguent dans les autres ports et rades tant de la dite isle que des autres isles françoises et espagnoles "

1711 : Le gouverneur général Phélypeaux du Verger raconte les mésaventures de son arrivée : " La justice veut que je vous dise en passant qu'arrivant icy deux pataches angloises le chassèrent et qu'en nous voyant l'acculèrent dans une de nos ances où ils le combattirent longtenps , Elias s'y comporti avec tant d'habileté et de courage qu'après trois heures de combat les pataches furent obligées de se retirer et de le laisser sans qu'il ne souffre aucun dommage "

1713 : Fin de la guerre de Succession d'Esapgne par le Traité d'Utrecht.

Phélypeaux déplore la fin de la course après le rétablissement de la paix :

"Les marchands et les flibustiers sont très faché de cette paix et je crois que de ces derniers plus de deux milles sont partis d'icy pour aller chercher fortunes, n'emportant pas un sol car se sont des gens qui ne savent que jouer et boire dans les cabarets tout ce qu'ils ont gangé dès qu'ils l'ont reçu. Les marchands sont faché de la paix par un autre principe, race de juifs qui n'ont dattachement pour le bien à l'extrême vexation d'autruit, pendant la guerre achetoit en gros les prises ansy que les cargaisons de France pour mettre tout en magasin fermé jusqu'à l'extrême disette les faisant vendre à prix excessif "

1717 : Le célèbre pirate anglais Edward Teach, plus connu sous le nom de "Barbe-Noire", capture le 28 septembre le négrier nantais La Concorde près de la Martinique : il renomme le navire Queen Anne’s Revenge, quitte l’équipage du forban Benjamin Hornigold, et entame une carrière personnelle de pirate.

Quelques jours plus tard, le 9 décembre, après quelques prises dans les Grenadines, il s’attaque à un navire marchand chargé de sucre, la Ville-de-Nantes, au mouillage près de Vieux-Habitants, en Guadeloupe. L’équipage parvient à se sauver à terre, mais un mousse, resté à bord, est enlevé par les pirates.

Ne s’attardant pas en Guadeloupe, "Barbe-Noire" préfère poursuivre ses attaques plus au nord, dans les Grandes Antilles ou sur la côte nord-américaine.

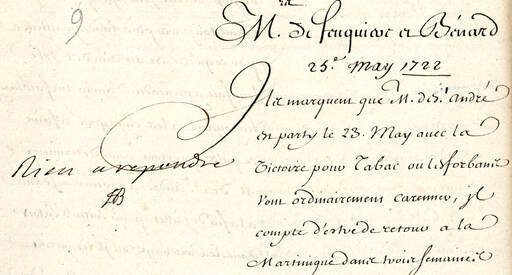

1718 : Le gouverneur De Feuquières envoie Mr de Buttet avec son escadre croiser contre les navires de commerce interlope.

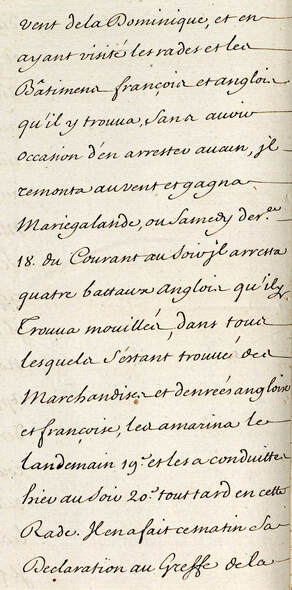

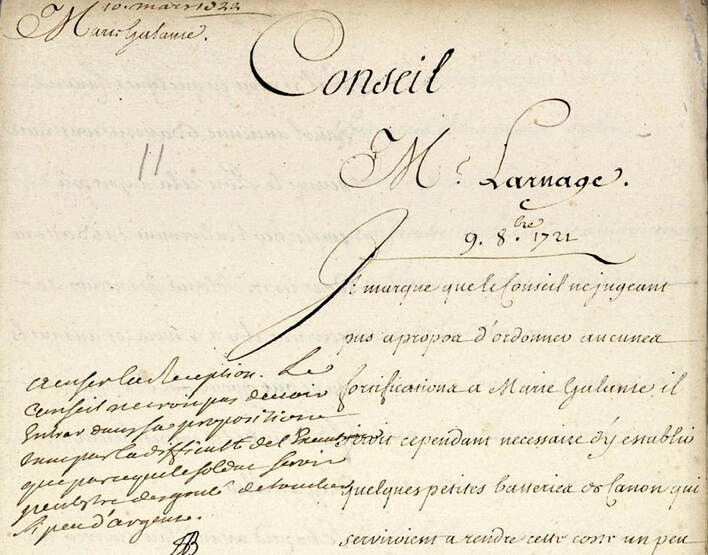

Le 18 février, alors qu'il rentre de la Dominique, " il remonta au vent et gagna Mariegalande ou...il arresta quatre batteaux anglois qu'il trouva mouillés, dans tous lesquels s'estant trouvé des denrées angloises et françoises "...

La guerre va sortir d'Europe et va se développer aussi aux Antilles, en particuliers aux mains des corsaires...

1702 : Les corsaires de Martinique vient en aide à la Guadeloupe assiégée par les Anglais, le gouverneur général par intérim De Gabaret écrit le 22 aôut : " Nous avons de petits corsaires dans cette isle monseigneur qui ont déjà commencé à faire des prises. La première a esté une petite fregatte qui avoit aporté à la Barbade la nouvelle de la déclaration de la guerre et portoit son retournant la prise de la partie françoise de Saint-Christophe. Il y avoit dans cette frégatte environ quarante hommes qu'une de nos barques a enlevé a l'abordage. Il y a eu sept anglois tuez tous officiers et plusieurs blessé. Nos gens n'ont eu qu'un homme tué et quatre blasés. Cette action est toute des plus vigoureuses "

Le 27 septembre, le nouveau gouverneur général Machault de Belmont écrit : " Jusqu'à présent il n'y a point eu de vaisseau destiné pour rester icy ils vont tous à Saint-Domingue et nous avons le chagrin de voir des fregates angloises faire le tour de l'isle et enlever des barques sans pouvoir y remédier "

A Marie-Galante, des corsaires Anglais attaquent début octobre : ils brûlent la sucrerie et les bâtiments des De Boisseret et enlèvent " les habitans et les noirs ".

Sur ordre du gouverneur général, la plupart des habitants restants sont évacués le 15 sur la Grande Terre, avec Bonaventure de Boisfermé muté comme Commandant en Guadeloupe. Ils y resteront 3 ans, constamment menacés par la famine.

Le 25 novembre, le gouverneur Auger demande de nouveau l'établissement d'une Amirauté en Guadeloupe, qui en adjugeant les prises des corsaires de Guadeloupe permettrait d'employer les jeunes gens de l'île à la course et les retiendrait au pays, alors qu'ils partent avec les corsaires de Martinique et ne reviennent plus.

De Gabaret écrit fin novembre : " Nos flibustiers prennent toujours quelque batimants mais non comme de l'autre guerre il faut que les enemis ne navigue pas tamps car nous avons aprezant dix batimants dehors et trois ou quatre qui sortiront cette semenne, en voila un qui arrive qui amene un vesseau de deux cans tonnos venant de Londre pour la Jamaïque "

1703 : Le père Labat parle du corsaire Daniel, devenu pirate à la fin de la guerre de Succession d'Espagne :

" Nous apprimes que la barque qui nous avoit donné chasse à la Beate etoit montée par un de nos capitaines François appelé Daniel qui avoit environ quatre vingt hommes avec lui. Il avoit enlevé depuis trois mois une barque dans laquelle il y avoit quatre de ses negres. On avoit écrit à monsieur Vambel que Daniel avoit donné un de ses negres au père Lucien Carme, curé des Saintes auprés de la Guadeloupe.

Nous connoissons tous Daniel et assurement il ne nous eut fait aucun déplaisir ni à un de ses gens qui étoient de nos flibustiers, qui n'avoient pu se resoudre à se remettre au travail quand le métier de la course ne fut plus permis après la Paix de Riswick.

Cela est ordinaire dans les isles ou pour mieux dire si commun tant chez nous que chez les autres nations qu'il est comme passé en coutume "...

1704 : Le gouverneur général Machault de Bellemont écrit : " J'ay esté détaché dans une barque pour tenir croisière et de garde coste au commencement de cette guerre et escorter et convoyer les colonies de Saint Martin, de Saint Barthèlèmy, de Saint Christophe et de Marie Galante, j'estoit dans l'action qui se passe dans l'isle de la Dominique pendant tout un jour en convoyant monsieur de Boisfermé contre deux corsaires anglois de 12 et 8 canons "

1706 : Le même gouverneur général exprime les craintes des habitants : " Comme depuis le départ de l'escadre de monsieur d'Iberville les ennemis commancent à faire des courses frequentes sur les batimens de sa majesté même avec succez prenant de temps en temps des barques qui naviguent d'une isle à l'autre en sorte que les commercants estant d'autant plus intimidés "

L'intendant Mithon de Senneville, neveu du corsaire Charles d'Angennes, écrit dans un mémoire :

" Ces flibustiers sont au nombre de 1200 à 1300 composé de trois sortes de gens, la première de jeunes gens du pays qui veullent aller eprouver leur valeur et se faire estimer mais ce n'est que la moinde partie de la flibuste, les autres sont de pauvres habitants et artisans du pays libertins et des engagers qui ne veullent point s'assujettir au travail et aiment mieux aller tenter fortune au péril de leur vie, les matelots deserters des vaisseaux marchands font la troisième partie et je crois la plus forte de la flibuste, quelque soin que l'on prenne pour les découvrir et pour les en punir ils se déguisent, changent de nom et nous trompent, il est difficile de remédier a cet acte aucun de ces flibustiers n'étant enregistrez ;

le seul moyen d'y parvenir seroit d'obliger tous les dits flibustiers de venir prendre des bilets du commandant pour faire la course en deffendant aux capitaines d'en prendre aucun sans billet ; on les assujetiroient insensiblement et ne formeroit comme des classes.

Cette discipline seroit très avantageuses aux isles, on viendroit a bout de scavoir ou les prendre quand on en a besoin et il y auroit bien moins de deserteurs ce n'est pourtant pas un grand mal qu'il y ay de ces deserteurs, les isles s'en trouvent fortiffiées mais il en faut empêcher l'excez "...

1708 : Le 20 février, un navire marchand chargé et en partance pour la France est capturé par 2 corsaires anglais.

En effet, les corsaires anglais croisent sous le vent de la Guadeloupe, interdisant en particulier tout commerce avec la Martinique : le gouverneur Cloche de la Malmaison réclame la présence de vaisseaux du Roi pour leur donner la chasse.

A Marie-Galante, nouvelle attaque de l’île par un corsaire anglais avec la complicité d’un habitant, Louis Duval, dans une lettre du 30 mars, Mr de la Malmaison écrit : " Un corsaire anglois fit descente en l'isle de Marie Galante au quartier du Vieux Fort conduit par un fugitif de cette isle qui s'estoit quelque jours avant retiré en l'isle de Montsara ... ils ont pris trois barques marchandes allant et venant et enlevé environ soixante tete de neigre "